몇 해 전, 혈흔을 분석하는 경찰청 과학수사관을 만난 적 있다. 그의 주된 업무는 핏자국을 쫓아 범죄를 재구성하는 것이다. 목격자가 없는 살인 사건에서 피해자만 남아있다면 범행 장소의 혈흔은 객관적 증거가 된다.

인터뷰 당시 수사관은 혈흔이 흩뿌려지는 과정을 직접 시연하며 설명해줬다. 사건 현장에서 온종일 피를 보고, 사무실에 돌아와서도 며칠을 더 실험한다고 한다. 이렇게 나온 결과서는 법원에서 결정적인 근거로 판단되기도 한다.

“망자의 억울함을 조금이라도 풀 수 있다면 좋겠다”며 혈흔분석에 뛰어든 그가 아쉬움을 표한 건 인력문제였다. 혈흔형태 분석이 수사에 도입된 지 20년이 지났지만, 교육이나 지원 등 제대로 된 환경은 아직 갖춰지지 않았다. 업무와 별개로 쉬는 날 현장에 나가 일정 경험을 쌓아야만 자격이 주어진다.

어느 조직이든 인력문제는 있을 것이다. 예산이나 정책 등에 따라 변수가 생기기 마련이다. 다만 수사기관의 인력 부족은 남다르게 보여진다. 수사의 연속성, 사건 처리 속도, 정확성 등은 수사기관뿐 아니라 피해자‧피의자 모두에게 직결되기 때문이다.

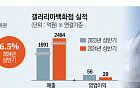

고위공직자범죄수사처가 매번 질타의 대상이 되는 것도 같은 맥락이다. 최근 쏟아지는 주요 의혹이 모두 공수처에 몰려있지만, 사건 처분은 하세월이다. 만성적인 인력난 해소를 위해 최근 전보인사로 일부 빈자리만 돌려막았을 뿐이다.

이런 인력문제의 책임에 대통령실도 무관치 않다는 지적이다. 공수처 검사 임기는 3년이다. 연임하려면 대통령의 재가가 필요하다. 앞서 윤석열 대통령은 공수처 검사 4명의 연임을 임기 만료 53시간 남기고 재가한 바 있다. 공수처 인사위원회가 이들의 연임을 의결한 게 8월이다.

신규 채용을 결정한 검사 3명의 임명안은 아직도 재가되지 않았다. 한 법조계 관계자는 “유독 공수처 인사는 최대한 시간을 끄는 대통령의 결정은 더 이상 변수가 아니다”라며 “개인 차원의 문제로 조직의 불안정성이 가중된다”고 했다.

여기서 공수처가 할 수 있는 일은 별로 없다. 혈흔분석 수사관처럼 발품을 팔며 관행이 바뀔 때까지 기다리는 게 전부다. 그 사이 억울한 사람들은 더 늘어나고, 힘을 쏟아부었던 수사팀의 열정마저 식을까 우려스럽다.

!["이미 결제된 선수입니다"…본격 막 올린 스토브리그, '변수'는 없을까? [이슈크래커]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2098040.jpg)

![먹을 사람 없고 귀찮아서…"김장, 안 하고 사 먹어요" [데이터클립]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2098061.jpg)

![[단독] "살짝 닿았는데 염좌?" 교통사고 경상환자 보험금 지급 제한된다](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2098022.jpg)

![글로벌 음원의 무차별 확장…안방서 토종 플랫폼 밀어내 [스포티파이 공짜 횡포]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2098139.jpg)

![[종합] 뉴욕증시, 대선 불확실성에도 美 경제 견조…다우 1.02%↑](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2098201.jpg)

![[노트북 너머] 수사기관의 인력 문제](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2050100.jpg)

![집 앞에서 만나는 전시회…예술로 지역 주민 묶는다 [區석區석-노원구 LOLOLO 청년축제]](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2097736.jpg)

![[날씨] 성큼 다가오는 초겨울…아침 기온 1도로 출근길 '쌀쌀'](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2098114.jpg)

![[정치대학] 美 대선, 막판까지 초박빙…당선자별 韓 영향은?](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2098110.jpg)

!['한국의 장 담그기 문화' 유네스코 무형문화유산 등재 유력 [포토]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2098066.jpg)