현대차그룹이 전기차 전용 플랫폼 ‘E-GMP’(Electric-Global Modular Platform)의 활용 방안 가운데 하나로 '공동개발' 형태의 판매를 추진한다. 그룹 내에 별도의 조직 구성도 검토한다.

3일 현대차그룹 고위 관계자는 전날 온라인을 통해 공개된 전기차 전용 플랫폼 E-GMP 활용과 관련해 “전동화 시대가 본격화되면 스테이블(안정적)한 플랫폼을 지닌 제조사가 주도권을 잡는다”라며 “후발 제조사에 전기차 플랫폼을 판매하거나 공동개발, 나아가 모듈 형태의 공급 등이 이뤄지면 우리도 제조원가를 낮출 수 있을 것”이라고 말했다.

이 관계자는 “이를 전담할 수 있는 조직 구성에 대한 필요성도 내부에서 제기되고 있다”라고 덧붙였다.

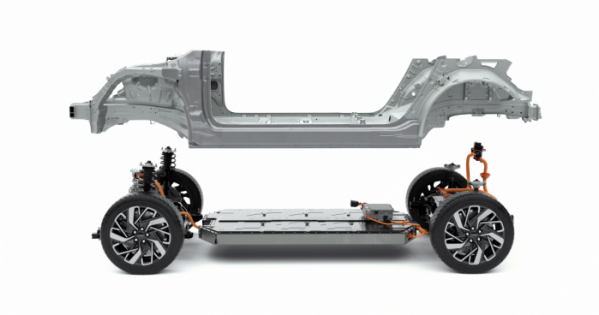

전날 현대차가 공개한 E-GMP는 전기차에 최적화된 전용 플랫폼이다. 1회 충전 500㎞를 달리고 초고속 급속충전기를 쓰면 18분 안에 배터리의 80%를 충전할 수 있다.

이런 전기차 전용 플랫폼을 활용하면 생산 효율을 높일 수 있다. 여기에 모듈화 및 표준화된 통합 플랫폼인 만큼, 다양한 차를 빠르게 개발할 수도 있다. 하나의 플랫폼으로 세단과 SUV 등 다양한 차종을 선보일 수 있다는 뜻이다.

동시에 이 플랫폼을 신흥국의 후발업체, 나아가 경쟁사에 판매할 수도 있다.

앞서 현대차는 1990년대 말 일본 미쓰비시‧미국 크라이슬러와 다목적 고효율 4기통 엔진 개발을 위한 조인트 벤처 ‘GEMA’를 공동으로 설립한 바 있다.

명목상 엔진 개발 합작사였으나 현대차가 개발한 4기통 세타 엔진의 공유나 마찬가지였다. 이때 개발한 2.0 세타 엔진을 현대차는 NF 쏘나타, 지프는 랭글러, 미쓰비시는 랜서 등에 얹었다.

같은 맥락으로 후발 자동차 제조사에게 E-GMP를 판매한다는 계획이다. 형태는 플랫폼 자체를 판매하거나 공동개발 형태로 전수, 나아가 모듈 형태의 '언더 보디' 공급 등 다양한 방식이 거론되고 있다.

첨단 기술이 필요한 '종합제조산업'의 경우 글로벌 시장에서 이런 전략이 속속 활용되고 있다.

예컨대 한국항공우주개발이 개발 중인 한국형 차세대 전투기 KFX 사업이 대표적이다. 전체 개발은 우리가 주도하지만 엔진 만큼은 △롤스로이스 또는 △프랫 & 휘트니 등 항공기 엔진 전문기업의 것을 구매해 장착한다.

우리나라 역시 충분한 개발 능력을 갖췄으나 수요가 우리 공군에 국한되면 막대한 개발비용을 회수하기 어렵다. 여기에 항공기 엔진 하나를 개발하기 위해서는 실효성 검증을 위해 막대한 기간의 검증 비행이 필수다.

결국, 자체개발보다 성능과 내구성이 검증된, 그래서 부품비용까지 내린 항공기 엔진을 활용하는 게 한결 유리하다.

현대차 역시 E-GMP 플랫폼을 활용해 자동차 산업 생태계에서 이런 '엔진 공급자'의 역할을 맡는다는 뜻이다.

다만 뚜렷한 리스크도 존재한다. 만일 플랫폼 설계 오류 등으로 인해 문제점 등이 발생하면 막대한 품질비용과 리콜 후폭풍을 감당해야 한다는 게 문제다.

현대차 관계자는 “승용과 상용으로 이원화되는 전기차 플랫폼을 바탕으로 다양한 모델을 개발 중이다. 이전보다 개발 비용은 물론 개발 기간도 크게 단축할 수 있다”라면서도 “전기차 플랫폼의 판매 가능성을 점치는 단계일 뿐, 아직 구체적인 전략은 정해진 게 없다"라고 말했다.

![긁어 부스럼 만든 발언?…‘티아라 왕따설’ 다시 뜨거워진 이유 [해시태그]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2100644.jpg)

![잠자던 내 카드 포인트, ‘어카운트인포’로 쉽게 조회하고 현금화까지 [경제한줌]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2100528.jpg)

![[단독]"한 번 뗄 때마다 수 백만원 수령 가능" 가짜 용종 보험사기 기승](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2100020.jpg)

![8만 달러 터치한 비트코인, 연내 '10만 달러'도 넘보나 [Bit코인]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2100256.jpg)

![환자복도 없던 우즈베크에 ‘한국식 병원’ 우뚝…“사람 살리는 병원” [르포]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2099863.jpg)

!["한국은 '이것' 가능한 유일무이한 국가" 방산주 '이렇게' 투자할 때입니다 ㅣ 이영훈 이사 [찐코노미]](https://i.ytimg.com/vi/B9X9jpK5FGE/mqdefault.jpg)

![[찐코노미] "한국은 이것 가능한 유일무이한 국가"…방산주 '이렇게' 투자할 때](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2100715.jpg)

![코스피 1% 이상 하락... 2531.66에 마감 [포토]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2100641.jpg)