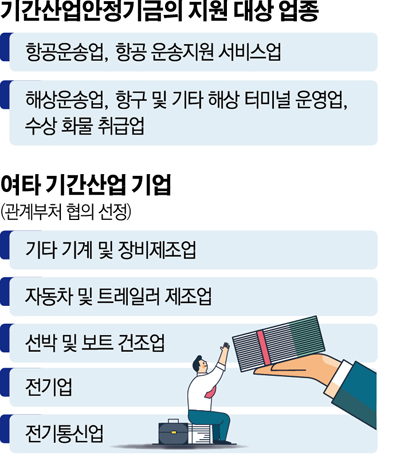

정부가 40조 원에 달하는 '기간산업 안정자금(기안기금)'의 구체적인 운용규정을 논의 중인 가운데 쌍용자동차에 대한 지원 여부가 관심으로 떠올랐다.

"코로나19 팬데믹 이전부터 이미 경영난이 시작됐다"는 여론이 팽배한 만큼, 금융당국은 지원 당위성이 부족하다는 태도를 고수 중이다.

이에 맞서 "정부의 노동정책에 맞춰 해고자 전원복직 등을 추진한 만큼 이제 정부가 나서야 한다"는 입장도 팽배하다. 엄연한 외국계 기업이지만 노동자 모두는 우리 국민이라는 주장이다.

7일 산업계에 따르면 금융당국이 기안기금 운용심의회를 통해 운용 규정을 논의 중인 가운데 쌍용차에 대한 기금 지원 여부에 관심이 쏠린다.

앞서 쌍용차의 대주주인 인도 마힌드라는 코로나19 팬데믹 이후 자금난을 겪기 시작했다. 이 여파로 쌍용차에 대한 신규투자 계획을 철회를 밝혔다.

쌍용차는 대주주 자금지원 철회 이후 비핵심자산 매각과 정부 차원의 자금 지원 등으로 경영난을 해결하겠다는 전략을 밝혔다. 40조 원에 달하는 기안기금 가운데 약 2000억 원의 지원도 기대 중이다.

그러나 쌍용차의 바람과 달리 금융당국은 지원 여부에 대해 부정적이다.

코로나19 팬데믹 이전부터 쌍용차의 경영난이 시작된 데다, 사실상 외국계 기업의 경영난에 국민 세금으로 이뤄진 기안기금을 지원하기 어렵다는 뜻이다.

산업계 일부 기업이 요청 중인 '공기업화(化)' 역시 '외국계'라는 제한적인 여건 탓에 쉽지 않은 상황이다.

나아가 2008년 상하이차 사태 당시와 달리 쌍용차의 비현금성 자산, 즉 부동산 가치가 크게 상승한 만큼 '자산 매각' 등을 통해 자구책 마련이 어느 정도 가능하다는 분석도 금융당국의 주장을 뒷받침한다.

이에 맞서 기금 지원의 당위성을 강조하는 여론도 만만치 않다.

먼저 현 정부의 노동정책에 적극 부응하기 위해 해고자 전원 복직 등을 추진해온 만큼, 이제 정부 차원의 지원 역시 뒤따라야 한다는 주장이다.

여기에 4900여 명에 달하는 노동자의 대부분이 우리 근로자인 데다, 11년 연속 무분규 임단협 타결 등 노동계에서 쌍용차가 차지하는 상징적 의미도 크다.

나아가 쌍용차와 연관된 부품산업의 규모만 해도 연간 수조 원에 달하고, 완성차 메이커의 위기를 정부가 방관할 경우 책임론에서 벗어나게 될 수 없다는 주장도 설득력을 얻고 있다.

이 때문에 쌍용차가 기금 지원 대상에서 제외되더라도 '고강도 재무구조 개선계획'을 전제로 주채권은행이 산업은행의 지원이 있을 것이라는 전망도 나온다.

기안기금은 물론 산은의 지원 역시 '지원 명분'을 찾는 게 관건이 된 셈이다.

결국 쌍용차는 고강도 자구계획을 통해 경영정상화를 추진하고 이 과정에서 정부 지원에 대한 당위성을 입증해야 한다.

금융당국 역시 코로나19 확산으로 고통받는 산업계의 상황을 십분 이해하고 기금운용의 기본 가치와 의미를 재해석할 필요가 있다는 주장을 되새길 필요성이 존재한다.

한국자동차산업협회 관계자는 "쌍용차의 대주주가 외국계라는 이유만 내세워 기안기금 지원 대상에서 제외한다면 그 역시 설득력이 부족하다"며 "국내 주요 자동차 업체의 지분 가운데 약 절반이 외국계 자본이라는 점도 고려해야 한다"고 말했다.

![긁어 부스럼 만든 발언?…‘티아라 왕따설’ 다시 뜨거워진 이유 [해시태그]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2100644.jpg)

![잠자던 내 카드 포인트, ‘어카운트인포’로 쉽게 조회하고 현금화까지 [경제한줌]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2100528.jpg)

![[단독]"한 번 뗄 때마다 수 백만원 수령 가능" 가짜 용종 보험사기 기승](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2100020.jpg)

![8만 달러 터치한 비트코인, 연내 '10만 달러'도 넘보나 [Bit코인]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2100256.jpg)

![환자복도 없던 우즈베크에 ‘한국식 병원’ 우뚝…“사람 살리는 병원” [르포]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2099863.jpg)

!["한국은 '이것' 가능한 유일무이한 국가" 방산주 '이렇게' 투자할 때입니다 ㅣ 이영훈 이사 [찐코노미]](https://i.ytimg.com/vi/B9X9jpK5FGE/mqdefault.jpg)

![[찐코노미] "한국은 이것 가능한 유일무이한 국가"…방산주 '이렇게' 투자할 때](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2100715.jpg)

![코스피 1% 이상 하락... 2531.66에 마감 [포토]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2100641.jpg)