지속적인 복지지출 확대에 우리나라 가구의 상대적 빈곤율은 전반적으로 하락했으나, 1인 가구에서만 정체돼 있다는 분석이 나왔다.

26일 최현수 한국보건사회연구원 연구위원은 경제·인문사회연구회의 발간 예정 리포트에 이 같은 내용의 ‘1인 취약가구 증가에 따른 정책대상 선정기준 조정 및 정책지원 방향’ 보고서를 게재했다.

최 연구위원이 통계청의 2019년 가계금융복지조사 자료를 활용해 2017~2018년 연간소득을 기준으로 상대적 빈곤율을 비교·분석한 결과에 따르면, 전체 가구의 상대적 빈곤율은 17.1%에서 16.3%로 0.8%포인트(P) 하락했다. 상대적 빈곤율은 중위소득(가구를 소득순으로 나열했을 때 정중앙 가구의 소득) 50% 미만 계층이 차지하는 비율로, 최저생계비 미만 비율인 절대적 빈곤율과 구별된다.

단, 가구원 수별로는 2인 이상 가구에서만 뚜렷한 개선이 확인됐다. 상대적 빈곤율은 2인 가구에서 29.3%에서 28.7%로 0.6%P, 3인 가구는 12.8%에서 11.1%로 1.7%P, 4인 이상 가구는 9.8%에서 8.2%로 1.6%P 각각 내렸으나 1인 가구는 51.4%에서 51.3%로 0.1%P 하락에 그쳤다. 빈곤율 자체가 다른 가구의 2~6배에 달하는 점을 고려하면, 거의 개선이 없는 상황이다.

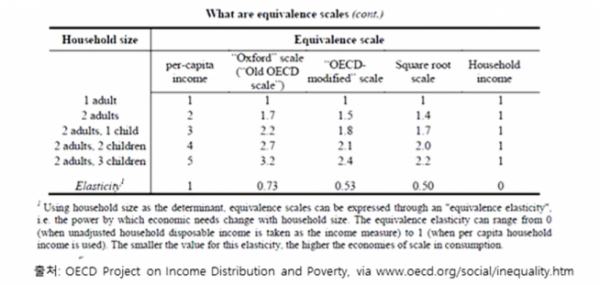

최 연구위원은 복지지출 확대에도 1인 가구의 상대적 빈곤율이 개선되지 않은 배경으로 기준중위소득 산출방식을 지적했다. 대부분 연구와 통계청 통계, 경제협력개발기구(OECD) 국가 간 비교 등에는 가구 균등화 지수(Square root scale)가 사용되지만, 기준중위소득 산출에선 아직도 최저생계비 계측 과정에서 사용됐던 OECD 옥스퍼드 지수(OECD Oxford scale, old scale)가 사용되고 있다. OECD 옥스퍼드 지수에서 1인 가구의 기준중위소득은 4인 가구의 2.7분의 1로, 가구 균등화 지수(2.0분의 1)보다 낮다. 기준중위소득이 낮다는 건 복지급여 지급기준이 엄격함을 의미한다. 실질적으로 빈곤층이지만, 빈곤층으로 배려받지 못하는 것이다.

특히 비자발적 1인 가구는 본인의 경제활동 외에 ‘기댈 곳’이 없다. 따라서 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산 등으로 실직해 소득이 단절되면 전적으로 복지급여에 의존할 수밖에 없다.

최 연구위원은 “1인 취약가구에 대한 일자리나 소득 지원, 다양한 사회서비스 제공 등 정책적 지원이 우선적으로 필요하다는 것을 확인할 수 있다”고 강조했다. 기준중위소득 산출방식도 1~3인 가구를 배려하는 방향으로 개편할 필요가 있다고 조언했다.

![어떤 주담대 상품 금리가 가장 낮을까? ‘금융상품 한눈에’로 손쉽게 확인하자 [경제한줌]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2101515.jpg)

![2025 수능 시험장 입실 전 체크리스트 [그래픽 스토리]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2101156.jpg)

!["최강야구 그 노래가 애니 OST?"…'어메이징 디지털 서커스'를 아시나요? [이슈크래커]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2101671.jpg)

![[정치대학] 박성민 "尹대통령, 권위와 신뢰 잃었다"](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2101600.jpg)

![예결위, 비경제부처 예산심사 첫날 [포토]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2101714.jpg)