전통적으로 자동차를 좋아하기로 유명했던 미국 소비자들의 차에 대한 사랑이 식어가고 있다는 신호가 곳곳에서 나타나고 있다고 24일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)이 분석했다.

자동차는 미국에서 여전히 지배적인 운송수단이다. 미국 근로자의 4분의 3 이상이 통근수단으로 차를 이용하고 있다. 전국적으로는 인구 증가에 따라 자동차 주행거리가 계속 증가하고 있다. 우버와 리프트 등 차량공유 서비스의 발전으로 연간 자동차 판매도 사상 최대 수준이다.

그러나 최근 나오는 데이터들은 미국인의 자동차 선호도가 점차 낮아지고 있음을 나타내고 있다. 지난 3년간 미국인의 1인당 연평균 자동차 주행거리는 약 9800마일(약 1만5772km)로, 정점을 찍었던 2004년보다 2% 짧았다. 미국 캘리포니아주나 뉴욕과 같은 도시 지역은 물론 와이오밍주나 버몬트주 등 일부 농촌 지역에서도 주행거리가 줄어들고 있다.

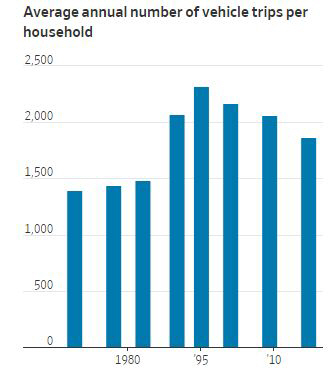

또 사람들은 이전보다 집 밖으로 덜 나간다. 예를 들어 미국 교통부 조사에서 2017년 가구당 연평균 통근 횟수는 450회로 1990년 이후 가장 적었다. 쇼핑이나 사교 활동 등 다른 목적으로 집 밖을 나가는 횟수도 줄어들고 있다.

매일 재택근무를 하는 사람이 전체 근로자에서 차지하는 비중도 2010년의 4.3%에서 지난해 5.3%로 높아졌다. 그만큼 많은 사람이 이전보다 차를 덜 운전하게 된다는 의미다.

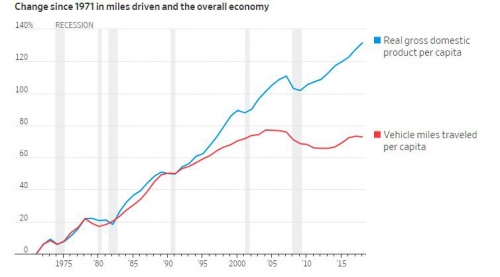

지난 수십 년간 미국인의 운전 패턴은 경제와 함께 움직였다. 경제가 호황일 때는 사람들이 더 많이 운전했으며 불황으로 실직자들이 늘었을 때는 그만큼 운전도 덜하게 됐다.

현재 미국 경제는 10년 이상 확장세를 유지하고 있음에도 사람들은 운전을 덜하고 있다.

캘리포니아주립대 로스앤젤레스캠퍼스(UCLA)의 브라이언 테일러 도시계획과 교수는 “2009~2017년 경제회복이 실질적으로 일어나는 와중에도 개인 여행은 감소했다”며 “이는 무엇인가 아주 근본적인 변화가 진행되고 있음을 암시한다”고 말했다.

1인당 주행거리는 미국의 강력한 경제성장에도 1990년대 중반 이후 둔화하기 시작했다. 2000년대 중반 경제성장기에 운전을 덜 하게 된 것은 당시 유가 상승과 관련이 있을 수 있다. 그러나 2014~2016년에는 경제가 글로벌 금융위기 이후 회복세를 지속하고 유가도 하락해 예년 같았으면 운전을 더 많이 했겠지만, 오히려 주행거리가 정체됐다.

WSJ는 사람들이 인구가 밀집된 도시 지역으로 이주, 직장과 가까운 곳에 살거나 젊은이들이 자동차 대신 다른 교통수단을 더 선호하고 근무나 쇼핑, 콘텐츠 감상 등 일상활동에서 온라인 비중이 커지는 등 복합적인 이유로 차에 대한 선호가 줄어들고 있다고 분석했다.

그만큼 자동차업계의 대책 마련이 시급한 상황이다. 운전을 덜 하는 새로운 추세에 맞춰 업체가 자율주행이나 차량 공유 등 ‘서비스로서의 이동성(Mobility as a Service·MaaS)’에 더욱 초점을 맞춰야 한다는 압박이 커질 것이라고 전문가들은 내다봤다.

![어떤 주담대 상품 금리가 가장 낮을까? ‘금융상품 한눈에’로 손쉽게 확인하자 [경제한줌]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2101515.jpg)

![2025 수능 시험장 입실 전 체크리스트 [그래픽 스토리]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2101156.jpg)

!["최강야구 그 노래가 애니 OST?"…'어메이징 디지털 서커스'를 아시나요? [이슈크래커]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2101671.jpg)

![[아시아증시] ‘트럼프 트레이드’ 한풀 꺾였나...닛케이 1.66%↓](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2101701.jpg)

![[종합] 정부효율위 공동위원장에 머스크ㆍ라마스와미…트럼프, 두 사람 극찬](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2101588.jpg)

![[정치대학] 박성민 "尹대통령, 권위와 신뢰 잃었다"](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2101600.jpg)

![예결위, 비경제부처 예산심사 첫날 [포토]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2101714.jpg)