낮은 예금금리 등 금융환경으로 인해 현금을 계속 보관하려는 경향이 강해지고 있다. 예금에 비해 당국이 포착하기 어려워서 현금이 탈세 등 부정한 용도로 사용될 수 있다는 우려도 커지고 있다.

도쿄급행전철주식회사는 지난 8일부터 요코하마은행, 유초은행 등과 제휴해 지하철 표 발매기에 스마트폰을 대면 1만 엔(약 10만8300원)을 인출할 수 있는 서비스를 시작했다. 지금까지 현금을 수납하기만 했던 발매기에 예금계좌 현금 인출 기능이 더해졌다.

현금을 인출한 사람들은 교통카드에 충전하거나 쇼핑을 하는 용도로 썼다. 스마트폰 내 교통카드 앱 등 비현금 결제수단이 보편화했지만 여전히 현금 수요가 매우 강하다는 점을 보여주는 풍경이다. 돈을 최대한 절약하고 싶다는 의식도 현금 수요로 이어지고 있다고 신문은 풀이했다.

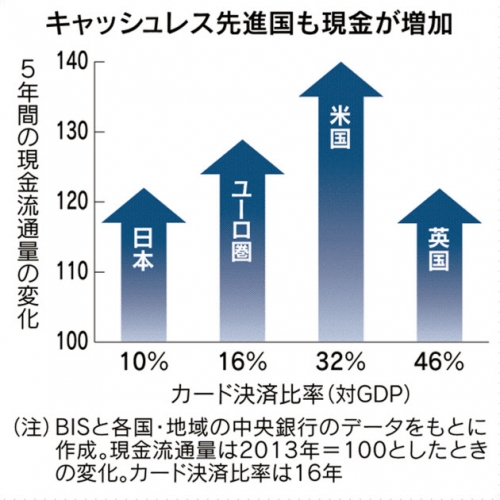

일본 내 가정과 기업의 현금 유통 규모는 지난해 115조 엔으로, 5년 전인 2013년과 비교하면 22% 증가했다. 일본은 현금 지향이 강해 ‘현금 없는 사회’ 후진국으로 불리지만 이런 현상은 일본에만 국한되지 않는다.

미국은 국내총생산(GDP) 대비 신용카드 결제 비율이 32%로, 일본(10%)의 세 배 이상이지만 현금 유통 증가율은 18년까지 5년간 40%에 달했다. 영국은 카드 결제 비율이 46%로 더 높지만 현금 유통이 5년간 22% 확대했다. 유로존(유로화 사용 19개국)은 카드 결제 비율이 16%, 현금 유통 증가율은 29%를 각각 기록했다.

프랑스 소시에테제네랄의 미카라 마커센 수석 이코노미스트는 “선진국은 현금 유통 증가세가 경제성장률을 웃돌고 있다”며 “저금리가 바로 주된 이유”라고 말했다.

2008년 글로벌 금융위기 이후 세계 각국 중앙은행은 경기회복을 위해 자금 공급을 늘리고 기준금리를 인하했다. 예금도 금리가 낮아서 ‘장롱 예금’ 현상이 곳곳에서 일어나고 있다.

국제결제은행(BIS)은 지난해 보고서에서 “금융위기 등으로 인한 금융시스템 불안으로 현금 수요가 늘어났다”며 “세계에서 전자결제가 확산되고 있지만 현금 수요도 커지고 있다. 카드 결제는 좀 더 소액 거래에 쓰이게 됐다”고 지적했다. BIS에 따르면 회원국의 1회당 카드 결제액은 2016년에 평균 40달러였다. 이는 15년 전의 60달러 이상에서 낮아진 것이다. 주식 등 위험자산 대신 현금을 자산 가치 유지 수단으로 선호하는 경향이 강해졌다고 BIS는 분석했다.

현금은 세무당국이 포착하기 어려워 부유층 탈세와 범죄조직 돈세탁 등에 사용되는 경우가 많다. 이에 유럽중앙은행(ECB)이 500유로 지폐 발행을 중단하는 등 고액권 유통을 중지하려는 움직임이 이어지고 있다.

![어떤 주담대 상품 금리가 가장 낮을까? ‘금융상품 한눈에’로 손쉽게 확인하자 [경제한줌]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2101515.jpg)

![2025 수능 시험장 입실 전 체크리스트 [그래픽 스토리]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2101156.jpg)

!["최강야구 그 노래가 애니 OST?"…'어메이징 디지털 서커스'를 아시나요? [이슈크래커]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2101671.jpg)

![[아시아증시] ‘트럼프 트레이드’ 한풀 꺾였나...닛케이 1.66%↓](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2101701.jpg)

![[종합] 정부효율위 공동위원장에 머스크ㆍ라마스와미…트럼프, 두 사람 극찬](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2101588.jpg)

![[정치대학] 박성민 "尹대통령, 권위와 신뢰 잃었다"](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2101600.jpg)

![예결위, 비경제부처 예산심사 첫날 [포토]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2101714.jpg)