최근 일본 니혼게이자이신문은 리니어중앙신칸센 건설공사에 일본 4대 건설사가 수주 과정에서 담합한 사건을 계기로 기업들이 재발 방지책을 찾으면서 이 AI 시스템이 주목받고 있다고 소개했다. 담합 건설사 중 하나인 오바야시구미는 5월 AI를 활용해 직원들의 이메일을 감시하는 방안을 검토 중이라고 밝혔다.

미국은 10년 전부터 사내 문서를 전자화했고 일본에서도 최근 전자화 방식을 채택하는 기업이 늘고 있다. AI 시스템을 개발하는 프론테오는 2014년 이후 야자키와 토요타이어 등 20개 사에 납품했다고 밝혔다.

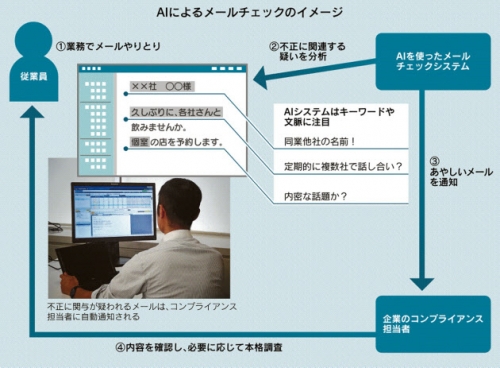

프론테오가 설명한 시스템 작동구조를 보면, 우선 기업이 설정한 ‘담합’ ‘부패’ 등 걸러내고자 하는 내용에 대한 표본 메일이나 문서를 AI에 입력한다. 판단 기준을 학습시킨 후 시스템을 기업 서버에 연결하면 거래처와 주고받은 업무용 이메일을 하나하나 분석해낸다. 분석한 내용을 바탕으로 부정 관련 의혹을 수치화한다. 일정 수치가 넘으면 따로 보관돼 감사담당자가 확인하고, 본격 내부조사에 착수하는 식이다.

특히 AI는 맥락도 잡아낼 수 있다. 예를 들어 영업직원이 업체와 주고받은 메일에서 ‘밥을 먹는다’는 내용보다 ‘오랜만이다’ ‘개인적으로 봅시다’ 등의 내용이 포함된 경우에 더 의심의 무게를 둔다. 내밀한 접촉 가능성을 염두에 두고 읽기 때문이다. AI 시스템을 이용한 사내 감사에 참여한 적 있는 이노우에 아키라 변호사는 “방대한 자료를 추적하는 작업을 줄일 수 있었고 효율적이었다”고 말했다.

물론 AI가 만능일 수는 없다. 우회 가능성은 남아 있기 때문이다. 일본특수도업주식회사(NGK) 관계자는 “해외에서 가격 담합 문제를 우려해 2014년 AI 시스템을 도입했으나 올해 품질 검사에서 비리가 발각됐다”고 밝혔다. 비리를 발견한 것도 AI 시스템이 아니라 관련된 사람을 통해서였다. AI가 몇 년간 직원 이메일을 들여다봤음에도 이 부정을 걸러내지 못한 것이다.

가격 문제도 있다. 이노우에 변호사는 “500명 규모의 회사라면 연간 수천만 엔에서 1억 엔까지도 감당해야 한다”며 “그렇다고 비용을 줄이기 위해 검사 항목을 줄이면 비리 사각지대가 발생한다”고 설명했다. 또 대상을 사내 서버로 한정하기 때문에 개인 이메일로 주고받는 경우 찾아내지 못한다는 점도 고려해야 한다.

가장 큰 문제는 사생활 침해에 대한 우려다. 여러 판례가 ‘기업이 부정행위로 의심되는 직원의 이메일을 읽는 것은 정당한 업무 범위로서 문제가 없다’고 인정했지만, 이는 모두 20여 년 전 사례다. 이타쿠라 요이치로 변호사는 “모든 이메일을 즉시 분석할 수 있는 현재의 기술을 상정하지 못한 판례들이기 때문에 향후 AI의 감시가 사생활 침해 논란을 불러올 수 있다”고 지적했다. 그러면서 “검사 목적과 내용을 직원과 노조에 충분히 설명하고 동의를 받는 것이 먼저”라고 말했다.

![어떤 주담대 상품 금리가 가장 낮을까? ‘금융상품 한눈에’로 손쉽게 확인하자 [경제한줌]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2101515.jpg)

![2025 수능 시험장 입실 전 체크리스트 [그래픽 스토리]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2101156.jpg)

!["최강야구 그 노래가 애니 OST?"…'어메이징 디지털 서커스'를 아시나요? [이슈크래커]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2101671.jpg)

![[아시아증시] ‘트럼프 트레이드’ 한풀 꺾였나...닛케이 1.66%↓](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2101701.jpg)

![[종합] 정부효율위 공동위원장에 머스크ㆍ라마스와미…트럼프, 두 사람 극찬](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2101588.jpg)

![[찐코노미] 美 취약점을 파고든 K방산의 미래…차기 방산 대장주는 '이것'?](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2101653.jpg)

![예결위, 비경제부처 예산심사 첫날 [포토]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2101714.jpg)