일본 자동차 업계가 미국의 수입산 자동차 관세 예고 등 보호무역주의 흐름 속에서 주력 시장의 다변화를 꾀하고 있다.

니혼게이자이신문은 6일(현지시간) 도요타자동차와 닛산자동차 같은 제조업체들의 사업 전략 전환이 필요한 시점에서 동남아시아국가연합(아세안·ASEAN) 등 아시아 시장이 해결책이 될 수 있다고 보도했다.

일본 자동차 업계의 수출시장의 변화는 지난 5월 도널드 트럼프 미국 대통령이 수입 자동차에 25% 관세를 부과하는 안을 검토하라는 지시를 내리면서 본격적으로 시작됐다. 지난해 대미 수출 물량이 70만 대에 달하는 도요타는 3일 실적 발표 기자회견에서 “만약 미국이 수입차 관세 부과를 단행하면 자동차 1대 당 6000달러(약 674만 원)씩 추가 비용이 발생할 것”이라고 밝혔다. 이는 기업에 연 4700억 엔(약 4조7417억 원)가량의 부담으로 돌아온다. 시라야나기 마사요시 도요타 전무는 “올해 실적 전망에 수입차 관세를 포함하지는 않았지만, 영향은 매우 클 것”이라고 말했다.

관세 폭탄이 예고된 미국 대신 떠오르는 곳은 바로 아시아 시장이다. 나카니시자동차산업리서치의 나카니시 다카키 대표는 “관세가 발효되면 일본에서 가깝고 성장이 기대되는 아시아의 중요성이 커진다”고 설명했다. 니혼게이자이신문도 아시아 시장은 향후 자동차 산업에 중요한 전략지가 될 것이라고 내다봤다.

아시아 시장은 이미 업계의 실적을 좌우할 정도로 비중이 커졌다. 아세안과 인도에서 이륜차 판매가 부쩍 늘어난 혼다는 올해 1분기 영업이익이 전년 대비 11% 증가했다. 인도에서는 출근길에 혼다 스쿠터를 이용하는 여성들이 늘었고 베트남에서는 혼다가 오토바이의 대명사가 될 정도로 인기가 높다. 아세안은 이륜차에서 사륜차로 시장 교체가 이뤄지고 있어 성장 가능성도 크다. 혼다의 아시아 전략 모델인 ‘브리오’는 태국을 비롯한 아세안 국가들의 구매 능력이 향상되자 날개 돋친 듯 팔리고 있다.

스즈키자동차는 인도에서 ‘500만 대 구상’을 추진하며 30년 안에 판매량을 크게 늘리겠다고 밝혔다. 스즈키는 현지에 공장을 짓고 인도 정부의 ‘메이크 인 인디아’ 정책에 발을 맞추는 한편 인도를 수출기지로 삼아 아프리카 진출까지 노리고 있다.

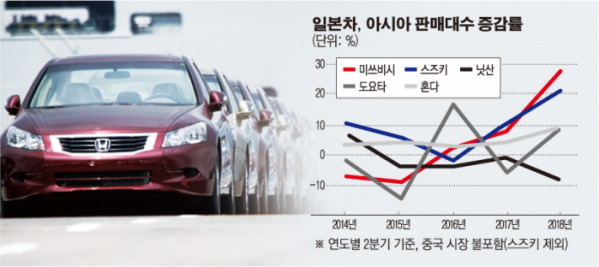

기업의 주가도 아시아 시장 판매 실적에 따라 희비가 엇갈린다. 아세안에서 좋은 실적을 올린 스즈키와 미쓰비시자동차의 주가는 올해 3월과 비교해 각각 22%와 12% 상승했다. 반면 미국 의존도가 높은 닛산과 스바루의 주가는 각각 6%씩 하락했다.

문제는 아시아로 판로를 옮기는 일이 말처럼 쉽지 않다는 점이다. 자동차의 제품 주기는 5~6년이고 공급망의 저변도 넓어 판로를 바꾸기에는 시간이 오래 걸리기 때문이다. 나카니시 대표는 “주력 시장을 바꾼 효과가 나올 무렵에는 사업 환경이 달라져 있을 수 있다”며 “무역전쟁뿐만 아니라 그 이후까지 대비하는 까다로운 균형 잡기가 필요하다”고 조언했다.

![어떤 주담대 상품 금리가 가장 낮을까? ‘금융상품 한눈에’로 손쉽게 확인하자 [경제한줌]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2101515.jpg)

![2025 수능 시험장 입실 전 체크리스트 [그래픽 스토리]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2101156.jpg)

!["최강야구 그 노래가 애니 OST?"…'어메이징 디지털 서커스'를 아시나요? [이슈크래커]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2101671.jpg)

![[아시아증시] ‘트럼프 트레이드’ 한풀 꺾였나...닛케이 1.66%↓](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2101701.jpg)

![[종합] 정부효율위 공동위원장에 머스크ㆍ라마스와미…트럼프, 두 사람 극찬](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2101588.jpg)

![[정치대학] 박성민 "尹대통령, 권위와 신뢰 잃었다"](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2101600.jpg)

![예결위, 비경제부처 예산심사 첫날 [포토]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2101714.jpg)