미국 대선을 열흘 앞두고 미국 연방수사국(FBI)이 힐러리 클린턴 민주당 대선후보의 이른바 ‘이메일 스캔들’ 재수사에 돌입하면서 대선판이 막판에 요동치고 있다. 클린턴 후보의 최대 약점으로 꼽히는 이메일 스캔들이 다시 수면으로 떠오르면서 가시권에 접어들었던 클린턴의 당선 가능성도 다시 불투명해졌다.

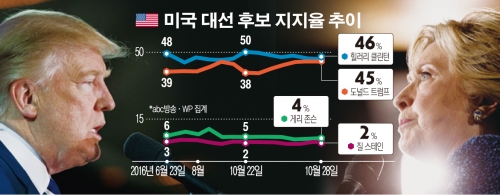

ABC와 워싱턴포스트(WP)는 지난 25일~28일 1160명을 대상으로 실시한 여론조사 결과, 4자 구도에서 클린턴과 공화당 대선후보 도널드 트럼프의 지지율은 각각 46%와 45%로 격차가 1%포인트로 좁아진 것으로 나타났다고 30일(현지시간) 보도했다. 불과 일주일 전만 해도 두 후보의 지지율 격차는 12%에 달했다. 특히 50%를 정점으로 찍은 클린턴은 이후 지지율이 4%포인트 빠졌지만 반대로 트럼프는 38% 바닥을 찍은 이후 점점 지지율이 올라가는 추세다. 두 후보의 지지율이 이처럼 줄어든 결정적 계기는 FBI의 이메일 스캔들 재수사 천명이다. 클린턴의 이메일 스캔들은 클린턴이 국무장관 재임 시절 사설 서비스 이메일로 국가 기밀을 보고받아 국가 안보를 위태롭게 했다는 의혹이다.

제임스 코미 FBI 국장은 지난 28일 미국 의회 감독위원회에 “당초 이메일 수사와 무관한 것으로 분류한 이메일 중에서 수사와 관계가 있는 것으로 보이는 이메일이 있다는 것을 알게 됐다”면서“클린턴 후보의 이메일 스캔들 재수사에 착수했다”라고 이메일을 보냈다.

지난 7월 FBI의 수사 종료와 법무부의 불기소 결정으로 마무리되는 듯했던 이메일 스캔들이 대선 막판 최대 변수로 떠오른 것은 클린턴의 ‘수양딸’로 불리는 수행비서 후마 애버딘과 관련이 있다. 애버딘의 전 남편인 앤서니 위너 전 하원의원이 미성년 소녀와 음란 사진과 문자를 주고받은 ‘섹스팅’을 FBI와 뉴욕 경찰이 조사하는 과정에서 애버딘과 클린턴이 주고받은 업무용 이메일 1000여건이 발견됐다. 후버딘과 위너 전 의원은 섹스팅 스캔들이 불거진 이후 지난 8월 이혼했다. 이와 관련해 미 사법당국의 한 고위 인사는 그간 수사가 이루어졌던 클린턴 후보의 뉴욕 자택에 있던 사설 서버와는 별개로 다른 시스템이 존재했을 가능성을 언급했다.

클린턴 캠프 측은 코미 FBI 국장의 재수사 결정에 미국 역사상 전례 없는 선거 개입이라고 비판했다. 하지만 대선 막판 수세에 몰렸던 트럼프 측은 이를 역전 기회로 보고 연일 맹공을 펼치고 있다. 트럼프는 “워터게이트 사건보다 더 큰 뉴스”라면서 “그녀가 범죄 계략을 갖고 백악관에 들어가도록 해서는 안된다”고 주장했다.

이메일 스캔들이 대선 막판 변수로 떠오르면서 부동층이 어느 쪽으로 기우느냐에 따라 대선이 판가름날 것이라는 관측이 강해지고 있다. 부동층 중에서는 공화당 성향이 민주당 성향보다 많아 이메일 스캔들로 트럼프에 기우는 비율이 높아질 수 있다는 지적도 나온다. 30일 월스트리트저널(WSJ)과 NBC뉴스가 이달 초·중순 1900명의 유권자를 대상으로 진행한 여론조사 결과, 누구에게 투표할지 결정하지 못한 부동층은 8%인 것으로 조사됐다. 부동층 중에서는 공화당원이라고 소개한 사람이 30%, 민주당원이라고 한 사람이 21%였다.

![어떤 주담대 상품 금리가 가장 낮을까? ‘금융상품 한눈에’로 손쉽게 확인하자 [경제한줌]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2101515.jpg)

![2025 수능 시험장 입실 전 체크리스트 [그래픽 스토리]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2101156.jpg)

!["최강야구 그 노래가 애니 OST?"…'어메이징 디지털 서커스'를 아시나요? [이슈크래커]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2101671.jpg)

![[아시아증시] ‘트럼프 트레이드’ 한풀 꺾였나...닛케이 1.66%↓](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2101701.jpg)

![[종합] 정부효율위 공동위원장에 머스크ㆍ라마스와미…트럼프, 두 사람 극찬](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2101588.jpg)

![[정치대학] 박성민 "尹대통령, 권위와 신뢰 잃었다"](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2101600.jpg)

![예결위, 비경제부처 예산심사 첫날 [포토]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2101714.jpg)