대한민국 경차 시대는 1980년대까지 거슬러 올라간다. 1985년 '공업합리화 조치' 해제를 기다렸던 기아산업은 발 빠르게 승용차 시장에 재도전했다.

당시 미국 포드는 도심형 ‘시티카’ 시장을 노리고 있었다. 다만 이윤이 적은 소형차를 위해 개발비용을 들이고 공장을 세우기는 부담스러웠다.

결국, 외주로 방향을 돌렸다. 개발은 일본 마쓰다, 생산은 당시 기준으로 값싼 한국의 기아산업에 맡기기로 했다.

포드는 이렇게 생산한 차를 미국으로 가져와 ‘FORD’ 엠블럼을 달았다. 기아산업 1세대 프라이드가 미국에서 ‘포드 페스티바’로 팔린 배경에 이런 전략이 숨어있었다.

1980년대 초, ‘봉고 신화’로 기사회생한 기아산업 입장에서도 절호의 기회였다. 일본 마쓰다에서 소형차 ‘파밀리아’를 가져오며 개발비를 줄였다. 또 그렇게 생산한 차를 미국 포드가 매년 15만 대씩 구매해준다니 이를 마다할 이유가 없었다.

그렇게 기아 1세대 프라이드가 내수에도 팔리는 동시에 수출도 시작했다. 경차는 물론, 이런 소형차 역시 마진을 뽑아내기 어려운 차종 가운데 하나다.

이를 지켜보던 김우중 당시 대우자동차 회장은 가만히 머물러있을 수 없었다.

소형차 만들기 노하우가 상대적으로 약했던 대우차는 기아산업과 정면대결 대신, 그 아랫급인 경차 시장을 파고드는 묘수를 짜냈다.

김 전 회장은 서둘러 국민차 프로젝트를 추진했다. 대우국민차를 세웠고, 일본 경차 브랜드 ‘다이하츠’에서 경차 기술을 들여왔다. 정부 세제 지원도 끌어냈다. 그렇게 1991년 대우국민차 ‘티코’가 국내 경차 시대를 열었다.

경차의 전성기는 1998년 IMF 외환위기를 겪으면서 절정에 달했다.

1리터당 600원 수준에 머물러 있던 주유소 휘발유 가격은 IMF 구제금융을 신청하는 동시에 1600원을 돌파하며 2000원에 육박했다. 이제 막 1인당 국민소득 1만 달러를 눈앞에 뒀던 당시 기준으로 폭발적인 고유가였다.

주유소 휘발윳값의 폭등은 원ㆍ달러 환율 변화 탓이었다. 1달러당 800원 안팎에 머물렀던 환율은 구제금융 신청과 동시에 2000원까지 치솟았다.

동시에 자동차 시장도 직격탄을 맞았다. 차를 고를 때 디자인이나 성능보다 유지비와 가격이 얼마인지가 더 중요했다.

요즘처럼 다양한 엔진 기술이 없었던 탓에 1500cc 준중형차의 연비가 1리터당 간신히 10km를 유지하던 때였다. 상황이 이렇다 보디 1리터로 20km를 넘게 달리는 경차의 매력은 가히 ‘치명적’이었다.

경차의 폭발적인 인기가 이어지자 현대차와 기아차도 각각 아토스와 비스토 등을 앞세워 경차 시장에 출사표를 던졌다. 1990년대 말, 국내 자동차 시장에서 본격적인 경차 3파전이 시작했다.

경차는 경기상황을 대변하는 하나의 지표다. 불황 때마다 경상용차(다마스와 라보) 판매가 정점을 찍었던 것도 이런 이유다.

다마스와 라보는 IMF 구제금융 지원을 받던 1998년 최고의 전성기를 누렸다. 2008년 리먼 쇼크의 광풍이 불어닥쳤을 때도 경상용차(다마스ㆍ라보) 판매는 2000년대 들어 연간기준 최고판매치를 기록했다.

경기침체가 경차 판매를 끌어올린 셈이다. 이때부터 “미니스커트가 짧아지면(불황) 경트럭 판매가 대박 난다”라는 속설도 생겼다.

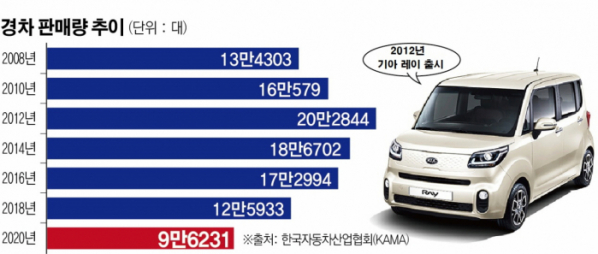

그러나 경차 판매는 2005년 이후 점진적으로 줄었다.

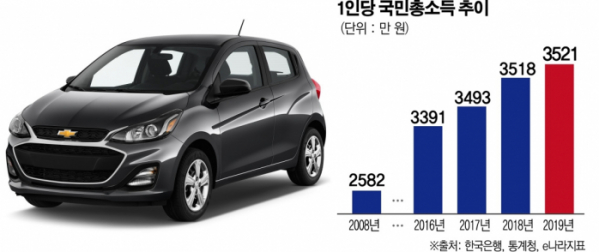

'e나라지표'에 따르면 경차 티코가 처음 등장했을 무렵 1인당 국민소득은 한화로 1310만 원 수준. 그러나 2019년에는 3521만 원으로 3배 가까이 상승했다.

무엇보다 기름값 변화가 컸다. 태생부터 고유가 시대에 맞춰 등장한 경차는 고유가 시대의 종말로 인해 당위성을 크게 잃었다.

2010년대 중반 1배럴당 150달러 수준에 달했던 국제유가는 이후 50달러를 밑돌기 시작했다. 원자력 활용도가 높아졌고, 셰일가스가 등장하면서 대체 에너지원도 급증했다.

나아가 친환경 엔진 기술이 발달하면서 자동차의 연비가 크게 개선되면서 원유 수요가 하락했다. 전기차 급증도 원유 수요 감소에 원인이었다.

결국 석유수출국기구(OPEC)의 영향력이 둔화했다. 잘 나가던 원유 수출국 '베네수엘라'가 급격한 경제위기에 빠진 것도 원유에 대한 의존도가 극단적으로 높았기 때문이다.

저유가 시대가 본격화된 가운데 소득수준까지 향상되면서 보유세금과 세제 혜택 등 경차 혜택도 더는 소비자를 끌어들이지 못했다. 하이브리드를 시작으로 경차만큼 연비 좋은 준중형차도 속속 등장했다.

시장도 변화를 맞았다. 글로벌 차 시장에서 유행이 가장 빠르게 변하는 한국은 점차 크고 화려한 차를 선호하기 시작했다.

자동차 시장 베스트셀링 모델이 준중형차(아반떼)→중형차(쏘나타)→준대형차(그랜저)로 옮겨온 것도 이런 유행 변화를 의미한다.

자동차 제조사 역시 경차에 관한 관심을 줄이기 시작했다. 값비싼 노동력을 투입해 상대적으로 싼 경차를 만들어봐야 남는 게 없었다. 기아가 경차 모닝과 레이를 '동희오토'에 위탁 생산하는 것도 이런 배경 때문이다.

결국, 경차 시장이 변화를 맞고 있다. 내수가 위축되면서 신흥국 중심의 수출 전략 모델로 거듭나는 중이다. SUV 인기에 힘입어 경차 이런 기능성을 추가한, 이른바 '경형 CUV(크로스오버 유틸리티 비클)'가 대안으로 떠오른다.

현대차 엑센트와 기아 프라이드 등 소형차가 단종된 이후 소형 SUV가 이 자리를 대신했다. 마찬가지로 경차의 빈자리를 경형 CUV가 채울 것이라는 기대가 커졌다.

다만 이마저도 앞날을 장담하기는 어렵다. 값싼 경차는 ‘현지생산 현지판매’가 정설이다.

한국자동차산업 근로자의 평균 급여는 이미 독일을 앞섰고, 일본과 대등한 수준. 때문에 현대차는 광주형 일자리 공장에서 경형 CUV를 생산하겠다는 계획을 세웠다

비싼 노동력으로 만든 경형 CUV가 세계 시장에서 경쟁력을 갖추기 어려울 것이라는 부정적 전망이 나오는 것도 이 때문이다.

![긁어 부스럼 만든 발언?…‘티아라 왕따설’ 다시 뜨거워진 이유 [해시태그]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2100644.jpg)

![잠자던 내 카드 포인트, ‘어카운트인포’로 쉽게 조회하고 현금화까지 [경제한줌]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2100528.jpg)

![[단독]"한 번 뗄 때마다 수 백만원 수령 가능" 가짜 용종 보험사기 기승](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2100020.jpg)

![8만 달러 터치한 비트코인, 연내 '10만 달러'도 넘보나 [Bit코인]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2100256.jpg)

![환자복도 없던 우즈베크에 ‘한국식 병원’ 우뚝…“사람 살리는 병원” [르포]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2099863.jpg)

!["한국은 '이것' 가능한 유일무이한 국가" 방산주 '이렇게' 투자할 때입니다 ㅣ 이영훈 이사 [찐코노미]](https://i.ytimg.com/vi/B9X9jpK5FGE/mqdefault.jpg)

![[찐코노미] "한국은 이것 가능한 유일무이한 국가"…방산주 '이렇게' 투자할 때](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2100715.jpg)

![코스피 1% 이상 하락... 2531.66에 마감 [포토]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2100641.jpg)