한국 자동차산업의 오랜 믿음이 있다. '노사관계'가 회사의 운명을 좌우한다는 강력한 고정관념이다. 그러나 최근 쌍용자동차의 위기는 차 산업 흥망성쇠(興亡盛衰)가 고도화된 자본과 기술력에 의해 판가름 날 수 밖에 없다는 극단적 사례를 보여준다.

쌍용차는 수년째 위기였다. 2016년 소형 SUV '티볼리'의 인기로 9년 만에 흑자를 맛봤지만, 그때뿐이었다. 2017년 1분기부터 영업손실이 누적되기 시작했고 지난해 말까지 12분기 연속 적자가 이어졌다.

9일 차업계에 따르면 쌍용차는 지난해 2819억 원의 영업손실을 기록했다. 글로벌 금융위기였던 2009년(-2950억 원) 이후 10년 만의 최대 손실이다. 최근 3년간 누적적자를 더하면 4114억 원에 달한다.

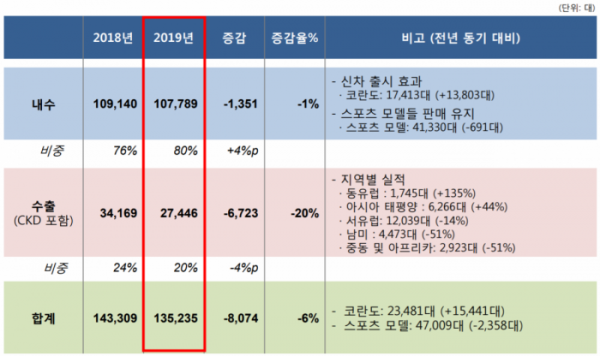

내수는 전년비 1.2%가 줄었고 한때 7만 대를 넘었던 수출은 CKD(반조립수출)를 제외하고 2만5010대로 폭싹 주저앉았다. 2010년 마힌드라에 인수된 후 가장 낮은 수출 실적이다.

신종 코로나바이러스 감염증(신종 코로나) 직격탄을 가장 먼저 맞은 곳도 쌍용차였다. 생산 단가를 줄이기 위해 특정 업체에 부품 공급을 몰아준 선택이 위기에 더 취약한 환경을 만들었다.

무엇보다 쌍용차는 노조위원장이 대주주인 마힌드라를 찾아 투자를 요청할 정도로 노사관계가 탄탄하다. 사측은 임원 20%를 줄였고 급여도 삭감했다. 노조는 상여금 200%와 격려금을 반납했고 복지도 없애거나 줄였다. 10년 연속 파업 없이 임단협도 마무리했다. 노사가 똘똘 뭉쳤지만 받아든 성적표는 3000억 원에 달하는 영업손실이다. 위기감과 무력감이 커질 수밖에 없다. 그렇다면 SUV의 명가로 통했던 이 회사는 왜 부진의 늪에 빠져 생존을 걱정해야 할 처지가 됐을까.

쌍용차가 마주한 위기는 '4가지의 부재'에서 비롯됐다. △SUV 이외의 차종 △다양한 수출시장 △대주주의 전폭적인 투자 △신차ㆍ미래차다.

이를 다시 한마디로 집약하면 '자본과 기술'의 부재다. 옛 영광을 재현하는데 집중하며 미래를 대비하기 위한 투자를 끌어내지 못한 경영전략 오판이 오늘의 위기를 부른셈이다.

쌍용차에는 지난해 3분기 기준 5011명의 직원이 몸담고 있다. 정부의 결단 없이는 부활을 위해 몸부림치고 있는 쌍용차 직원들이 '상하이차 먹튀 논란'때처럼 다시 한번 생계의 동아줄을 놓치지 않기 위해 옥쇄파업에 돌입할 수 밖에 없다는 우려가 나온다.

![긁어 부스럼 만든 발언?…‘티아라 왕따설’ 다시 뜨거워진 이유 [해시태그]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2100644.jpg)

![잠자던 내 카드 포인트, ‘어카운트인포’로 쉽게 조회하고 현금화까지 [경제한줌]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2100528.jpg)

![[단독]"한 번 뗄 때마다 수 백만원 수령 가능" 가짜 용종 보험사기 기승](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2100020.jpg)

![8만 달러 터치한 비트코인, 연내 '10만 달러'도 넘보나 [Bit코인]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2100256.jpg)

![환자복도 없던 우즈베크에 ‘한국식 병원’ 우뚝…“사람 살리는 병원” [르포]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2099863.jpg)

!["한국은 '이것' 가능한 유일무이한 국가" 방산주 '이렇게' 투자할 때입니다 ㅣ 이영훈 이사 [찐코노미]](https://i.ytimg.com/vi/B9X9jpK5FGE/mqdefault.jpg)

![뉴욕 한복판에 긴 신라면 대기줄...“서울 가서 또 먹을래요”[가보니]](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2100745.jpg)

![[찐코노미] "한국은 이것 가능한 유일무이한 국가"…방산주 '이렇게' 투자할 때](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2100715.jpg)

![코스피 1% 이상 하락... 2531.66에 마감 [포토]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2100641.jpg)