우리나라 100대 대기업의 임원(任員) 비율은 0.8%에 불과하다. 직원 100명 가운데 임원 승진자가 1명도 채 안되는 셈이다. 직원들에게 임원 승진은 ‘별’을 다는 것이자 사실상 직장생활에서 오를 수 있는 가장 높은 곳에 위치했다는 의미이기도 하다.

해마다 연말이면 임원 승진자와 누락자, 퇴사자가 발생한다. 극히 일부 임원은 10년 넘게 자리를 유지하며 ‘직업이 임원’이라는 말도 듣지만 회사가 어려워지면 가장 먼저 짐을 싸야 하는 이 또한 임원이다. 임원이 ‘임시 직원’의 줄임말이라는 웃지 못할 농담이 나오는 이유다.

임원은 아래에서 취합된 수많은 정보를 취사선택해 최고경영자에 올려보내고, 자신 분야에서 의사결정권도 가지면서 경영방침을 현장에 전파, 적용하는 역할을 맡은 기업의 핵심 인재들이다.

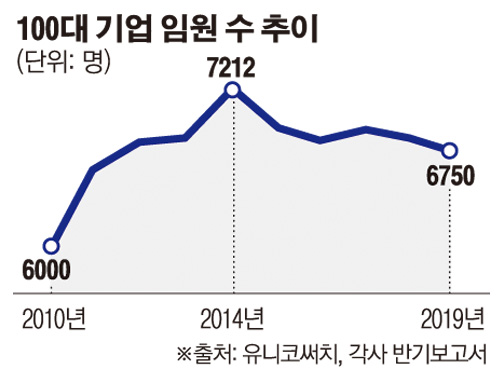

지난해 말 기준 국내 100대 기업 임원 숫자는 6843명, 직원은 85만 2136명. 직원 125명당 임원이 1명인 셈이다. 2011년에는 105명 중에서 1명, 2015년에는 107명 중의 1명이 임원이었다.

임원승진을 '하늘의 별 따기'에 비유하자면 그마저도 별 숫자가 더 줄어든 셈이다. 올해 100대 기업 임원 수는 반기보고서 기준으로 6750명 수준으로 추산된다. 작년 대비 100명 가까이 더 줄었다.

이 100명 가운데 1명인 김상원 자동차기자협회 사무국장은 대우자동차에서 한국지엠까지 25년 동안 재직, 지난해 홍보 상무 자리까지 오른 뒤 퇴임했다.

군산 공장 준공 당시부터 홍보를 맡았는데 현직에서 이 공장의 문을 닫는 모습까지도 목격해야 하는 안타까움을 느껴야 했다. 임원 승진 기쁨은 잠시였다. 공장을 접어야 하는 상황까지 언론에 설명하면서 공허함을 느꼈고, 퇴직을 결심했다.

준비 없이 회사를 나왔지만 천만다행으로 지금의 협회 자리 제안이 들어오게 되었고, 다시 제2의 인생을 살고 있다.

강대선 한일오닉스 대표는 한때 재계 순위 13위였던 STX그룹이 해체되던 2014년 회사를 떠났다. 벤처투자 등 여러 곳을 거쳐 올해 9월부터 중소·벤처 기업의 대표로 새로운 삶을 시작했다.

LG 계열사 출신의 K 상무는 한 직장에서 23년간 근무하다 임원 승진에서 탈락하자 회사를 나왔다. 입사 당시 동기 80명 가운데 5명 정도가 현재 임원으로 남아 있다고 한다. 그만큼 임원으로 올라가는 것은 치열했고, 그 과정에서 부단한 노력과 고생을 해 왔다. 현재 그는 국내 중견기업에서 7년째 상무를 맡고 있다.

'별'을 따 본 이들은 공통적으로 말했다. "오를 때 보이지 않았던 것들이 내려오니 보였다."

이투데이는 4회에 걸쳐 국내 대기업 전·현직 임원들의 삶과 우리 사회에서 임원이 가지는 의미에 대해 조명해 본다.

<관련 기사 보기>

![긁어 부스럼 만든 발언?…‘티아라 왕따설’ 다시 뜨거워진 이유 [해시태그]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2100644.jpg)

![잠자던 내 카드 포인트, ‘어카운트인포’로 쉽게 조회하고 현금화까지 [경제한줌]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2100528.jpg)

![[단독]"한 번 뗄 때마다 수 백만원 수령 가능" 가짜 용종 보험사기 기승](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2100020.jpg)

![8만 달러 터치한 비트코인, 연내 '10만 달러'도 넘보나 [Bit코인]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2100256.jpg)

![환자복도 없던 우즈베크에 ‘한국식 병원’ 우뚝…“사람 살리는 병원” [르포]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2099863.jpg)

!["한국은 '이것' 가능한 유일무이한 국가" 방산주 '이렇게' 투자할 때입니다 ㅣ 이영훈 이사 [찐코노미]](https://i.ytimg.com/vi/B9X9jpK5FGE/mqdefault.jpg)

![뉴욕 한복판에 긴 신라면 대기줄...“서울 가서 또 먹을래요”[가보니]](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2100745.jpg)

![[찐코노미] "한국은 이것 가능한 유일무이한 국가"…방산주 '이렇게' 투자할 때](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2100715.jpg)

![코스피 1% 이상 하락... 2531.66에 마감 [포토]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2100641.jpg)