LG생활건강의 럭셔리 궁중 화장품 브랜드 ‘후’가 잘 팔릴수록 후 의존도가 높아지고 있다. 후는 2016년 매출 1조 원을 기록한 후 2년 만인 지난해 매출 2조 원을 넘어서 화장품 단일 브랜드로는 국내 최초로 2조 원 돌파라는 신기록을 세웠다. 후가 여러 기록을 갈아치우는 동안 LG생활건강의 매출과 영업이익에서 후가 차지하는 비중은 갈수록 커지고, 이른바 ‘후 쏠림 현상’은 심화되고 있다.

LG생활건강의 사업 부문은 화장품, 생활용품, 음료로 나뉘는데 화장품 매출과 영업이익이 전체의 절반 이상을 차지한다. 지난해만 해도 화장품 매출이 전체의 58%, 영업이익은 75%를 차지했다. 4분기 실적에서는 화장품 의존도가 더 높아졌다. 4분기 전체 매출과 영업이익에서 화장품 사업은 각각 62%, 91%나 차지했다. 그중에서도 단일 브랜드 ‘후’의 의존도가 눈에 띈다. 지난해 LG생활건강의 3대 럭셔리 화장품(후, 숨, 오휘)의 매출은 2조 6000억 원으로 집계된 가운데 후의 매출은 2조 원을 넘어 럭셔리 브랜드 매출을 후가 이끄는 것으로 나타났다.

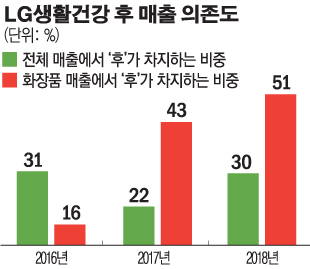

2016년만 해도 LG생활건강의 전체 매출과 화장품 매출에서 후의 매출 비중은 각각 31%, 16%였지만 2017년 각각 22%, 43%로 뛰어올랐다. 지난해에는 전체 매출에서 후의 매출이 30%, 화장품 매출에서는 51%까지 치솟았다.

해를 거듭할수록 심화하는 ‘후 쏠림 현상’은 중국인 소비자들 사이에서 럭셔리 화장품에 대한 수요가 높아졌기 때문이다. 현재 화장품 시장에서 좋은 실적을 보여주고 있는 브랜드는 럭셔리 화장품이 대다수고, 이들 브랜드는 면세점에서 중국인 소비자, 특히 보따리상을 대상으로 매출을 끌어올리고 있다. 지난해 영업이익이 25%나 떨어진 아모레퍼시픽 역시 매출 성장을 이끈 브랜드는 설화수, 헤라 등 럭셔리 화장품이었다. 아모레퍼시픽그룹 측은 “면세 채널을 중심으로 설화수 등 럭셔리 브랜드가 매출 성장을 이끌었다”고 설명했다.

브랜드 쏠림 현상의 배경이 ‘면세점’과 ‘중국인’으로 꼽힐 정도로 매출 창출구조가 단순하다는 것은 그만큼 브랜드 포트폴리오가 덜됐다는 뜻으로, 업체 입장에서는 극복해야 할 과제다. 업계의 한 관계자는 “고정적인 매출을 보장해주는 메가 브랜드는 기업 입장에서는 ‘효자’인 동시에 치명적인 ‘리스크’”라며 “국내 럭셔리 화장품의 매출이 면세점과 중국인 소비자로 집중돼 있는 만큼 ‘사드’나 ‘메르스’처럼 중국인 관광객이 갑자기 줄어드는 사태가 발생할 경우 매출이 급전직하할 위험성도 크다”고 지적했다.

![긁어 부스럼 만든 발언?…‘티아라 왕따설’ 다시 뜨거워진 이유 [해시태그]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2100644.jpg)

![잠자던 내 카드 포인트, ‘어카운트인포’로 쉽게 조회하고 현금화까지 [경제한줌]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2100528.jpg)

![[단독]"한 번 뗄 때마다 수 백만원 수령 가능" 가짜 용종 보험사기 기승](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2100020.jpg)

![8만 달러 터치한 비트코인, 연내 '10만 달러'도 넘보나 [Bit코인]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2100256.jpg)

![환자복도 없던 우즈베크에 ‘한국식 병원’ 우뚝…“사람 살리는 병원” [르포]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2099863.jpg)

!["한국은 '이것' 가능한 유일무이한 국가" 방산주 '이렇게' 투자할 때입니다 ㅣ 이영훈 이사 [찐코노미]](https://i.ytimg.com/vi/B9X9jpK5FGE/mqdefault.jpg)

![[찐코노미] "한국은 이것 가능한 유일무이한 국가"…방산주 '이렇게' 투자할 때](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2100715.jpg)

![코스피 1% 이상 하락... 2531.66에 마감 [포토]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2100641.jpg)