수입차 제작결함시정(리콜)이 폭증하면서 품질과 안전성, 상품성 등이 도마 위에 올랐다. 수입차는 2010년 이후 판매가 2.5배 증가하는 사이, 리콜은 무려 10배 늘었다. ‘다품종 소량판매’ 방식도 원인으로 분석된다.

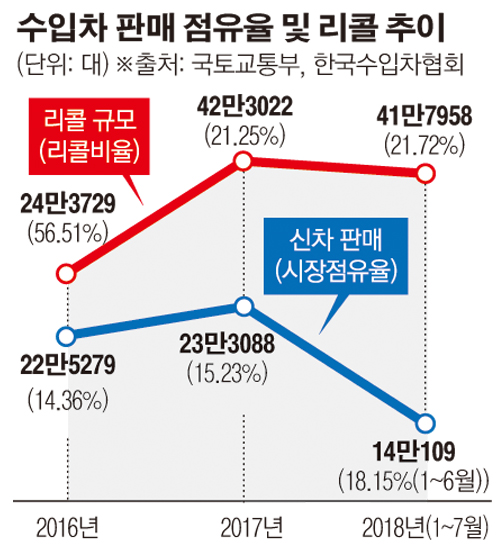

31일 국토교통부와 한국수입차협회 등에 따르면 올들어 7월까지 리콜된 수입차는 41만7958대에 달한다. 사상 최대치(42만3022대)였던 지난해 규모에 이미 근접했다. ‘수입차=고품질’이라는 등식이 점차 사라지고 있는 것이다.

8년 전인 2010년 수입차 판매는 9만562대로 내수 점유율은 6.92%에 불과했다. 이후 꾸준히 증가세를 거듭해 지난해 23만3088여 대(15.23%)가 팔렸다. 판매는 2.5배, 점유율은 2배 넘게 늘어난 셈이다.

반면 같은 기간 제작결함으로 리콜된 수입차는 무려 10배 가까이 증가했다. 2010년 4만4453대였던 수입차 리콜은 지난해 42만 대를 넘었다. 올해는 잇따른 화재사고로 인해 BMW코리아가 10만6000여 대의 제작결함 시정에 나서면서 일찌감치 지난해 1년치 리콜 규모에 육박했다.

리콜은 자동차의 품질과 내구성을 상징하는 바로미터다. 한때 “리콜을 많이 해주는 회사가 좋은 회사”로 포장됐으나 이제 사정이 달라졌다. 리콜 규모가 크게 증가하면서 비용부담이 커졌기 때문이다. 자연스레 자발적 리콜도 감소 중이다. 스스로 리콜하기 보다 “문제가 된다면 리콜하겠다”는 방식이 대부분이다. 국토부가 결함 조사에 착수하면 그때서야 자발적 리콜을 발표하는 경우도 많다. 국토부 화재발생 조사착수 1주일 만에 리콜을 확정한 BMW도 이런 경우에 해당한다.

수입차 업계에서는 리콜이 급증한 이유와 관련해 “국산차 대비 비싼 가격을 주고 차를 구입한 고객이 상대적으로 민감하기 때문”이라는 분석을 내놓고 있다.

여기에 ‘다품종 소량판매’를 추구하는 판매형태도 원인으로 꼽힌다. 국산차처럼 같은 모델을 꾸준히 판매하는 게 아닌, 소량을 수입해서 팔고난 이후 다른 모델로 교체하는 방식이 다반사다. 국산차보다 종류가 훨씬 많다보니 제작결함이 발생할 가능성도 그만큼 커졌다고 전문가들은 진단한다.

![긁어 부스럼 만든 발언?…‘티아라 왕따설’ 다시 뜨거워진 이유 [해시태그]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2100644.jpg)

![잠자던 내 카드 포인트, ‘어카운트인포’로 쉽게 조회하고 현금화까지 [경제한줌]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2100528.jpg)

![[단독]"한 번 뗄 때마다 수 백만원 수령 가능" 가짜 용종 보험사기 기승](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2100020.jpg)

![8만 달러 터치한 비트코인, 연내 '10만 달러'도 넘보나 [Bit코인]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2100256.jpg)

![환자복도 없던 우즈베크에 ‘한국식 병원’ 우뚝…“사람 살리는 병원” [르포]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2099863.jpg)

!["한국은 '이것' 가능한 유일무이한 국가" 방산주 '이렇게' 투자할 때입니다 ㅣ 이영훈 이사 [찐코노미]](https://i.ytimg.com/vi/B9X9jpK5FGE/mqdefault.jpg)

![뉴욕 한복판에 긴 신라면 대기줄...“서울 가서 또 먹을래요”[가보니]](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2100745.jpg)

![[찐코노미] "한국은 이것 가능한 유일무이한 국가"…방산주 '이렇게' 투자할 때](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2100715.jpg)

![코스피 1% 이상 하락... 2531.66에 마감 [포토]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2100641.jpg)