인도는 1991년 외환위기 이후 부실채권 문제가 끊이지 않아 2008년부터 부실채권 비율이 꾸준히 증가해왔다. 문제 해결을 가로막은 건 복잡한 파산 절차였다. 은행들이 법적 조치나 정치적 반발을 우려해 기업의 파산선고를 꺼려온 것도 파산 절차를 제대로 이행하지 못한 원인 중 하나였다.

그 결과 부실기업들이 청산되지 못한 채 몇 년 동안 방치됐고 주주들은 자산을 빼돌려 상황을 악화시켰다. 2012년 비자이 말리아 전 상원이 자신이 세운 킹피셔항공이 부도가 나자 14억 달러(약 1조5600억 원)의 빚을 갚지 않은 채 영국으로 도피한 것은 정체된 파산 절차와 자금 유출의 대표적인 예다. 세계은행(WB)의 자료에 따르면 인도의 기업 파산 절차는 평균적으로 4.3년이 걸렸고 채권자가 회수할 수 있는 자금은 1달러 당 25.7센트밖에 되지 않았다. 미국의 파산 절차가 1년 정도 소요되면서 1달러당 82.1센트를 회수할 수 있는 것과 확연한 차이가 있다.

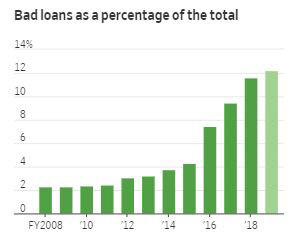

파산 절차의 비효율은 은행에 부실채권을 안겨줬다. 인도중앙은행은 올해 3월 마감한 2017·2018회계연도의 인도 은행 부실채권 비율이 11.6%로 급증했다고 밝혔다. 미국과 중국의 부실채권 비율이 2% 미만인 것과 비교해보면 심각한 수준이다. 인도 은행은 총 1500억 달러의 부실채권을 안고 있어 기업의 신규 대출이 거의 중단되기도 했다. 부실채권의 90%는 국영 대출 기관이 감당하고 있어 국가 재정 위기까지 번질 위험이 있다.

이를 해결하기 위해 등장한 것이 바로 2016년 발표된 인도의 파산법이다. 나렌드라 모디 인도 총리는 금융 개혁을 위해 파산법을 도입했다. 파산법 개정안에 따라 법원은 파산 절차를 9개월로 제한하고 복잡한 파산 절차를 간소화했다. 모디 총리는 파산법을 프랑스 혁명의 단두대로 비유하기도 했다.

파산법의 등장 이후 대기업들은 줄줄이 파산 절차를 밟고 있다. 2012년부터 부채 상환에 어려움을 겪었던 인도의 주요 철강회사 부샨스틸은 파산 법원을 통해 52억 달러 규모의 매각을 눈앞에 두고 있다. 그 외에도 일렉트로스틸과 비나니시멘트, 식용기름 제조업체인 루치소야 등이 파산 절차를 진행 중이다. 전문가들은 이들 기업의 파산 절차가 완료되면 150억 달러 규모의 부채가 회수될 것으로 전망했다.

인도 전역에 파산 전문법원이 10곳밖에 되지 않아 아직도 갈 길이 멀지만, 미래는 밝다. 지난해 10월 WB가 발표한 기업환경평가에서 인도는 전년보다 30계단 상승한 100위를 기록했다. 캐피털이코노믹스의 실란 샤 인도 담당 이코노미스트는 “인도의 파산법은 소요시간과 회수 금액의 큰 변화를 만들고 있다”며 “이는 인도의 금융 분야와 경제 전반에 좋은 징조”라고 평가했다.

![어떤 주담대 상품 금리가 가장 낮을까? ‘금융상품 한눈에’로 손쉽게 확인하자 [경제한줌]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2101515.jpg)

![2025 수능 시험장 입실 전 체크리스트 [그래픽 스토리]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2101156.jpg)

!["최강야구 그 노래가 애니 OST?"…'어메이징 디지털 서커스'를 아시나요? [이슈크래커]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2101671.jpg)

![[아시아증시] ‘트럼프 트레이드’ 한풀 꺾였나...닛케이 1.66%↓](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2101701.jpg)

![[종합] 정부효율위 공동위원장에 머스크ㆍ라마스와미…트럼프, 두 사람 극찬](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2101588.jpg)

![[정치대학] 박성민 "尹대통령, 권위와 신뢰 잃었다"](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2101600.jpg)

![예결위, 비경제부처 예산심사 첫날 [포토]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2101714.jpg)