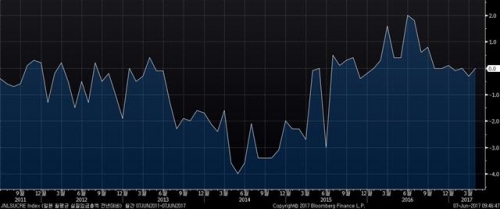

상식에 반하는 선진국 경제 움직임이 전 세계 경제학자들의 최대 미스터리로 떠올랐다. 일본의 현재 실업률은 2.8%로 23년 만에 최저 수준이다. 그러나 지난 4월 근로자 평균 임금은 27만5321엔(약 282만 원)으로, 인플레이션을 고려하면 전년 동월 대비 임금 상승률은 ‘제로(0)’%를 기록했다.

미국 월스트리트저널(WSJ)은 6일(현지시간) 일손 부족 현상이 심화하면 근로자 임금이 오른다는 것은 그동안 경제학계에서 상식처럼 여겨졌으나 선진국에서는 최근 이런 공식이 통하지 않는다며 일본의 최신 경제지표가 이점을 다시 확인시켰다고 분석했다.

미국은 지난달 실업률이 4.3%로 16년 만에 최저치를 찍었지만 인플레이션을 적용한 임금 상승률은 일본과 마찬가지로 거의 제로 수준이었다. 심지어 영국은 지난 1분기 실업률이 4.6%로 40여 년 만에 최저치를 찍었지만 평균 임금은 오히려 2014년 이후 처음으로 하락했다.

일본에서 임금인상은 자국 경제를 살리려는 아베 신조 총리의 아베노믹스에 핵심이다. 임금이 뚜렷하게 올라야 일본 경제에서 5분의 3 비중을 차지하는 가계지출이 늘어날 수 있다. 그동안 일본은행(BOJ)이 막대한 돈을 시중에 풀었음에도 디플레이션과의 전쟁에서 성과를 거두지 못하는 주원인으로 좀처럼 오르지 않는 임금이 꼽히고 있다.

이에 대해 전문가들은 여러 원인을 찾으려 하고 있다. 일각에서는 ‘잃어버린 20년’ 이후 근로자들이 임금인상 요구에 소극적이 됐다고 지적했다. 특히 일본 대기업들은 동남아시아와 멕시코 등 신흥시장 확대 정책을 펼쳐 자국 근로자보다 저임금의 현지 노동자들을 더 많이 채용할 수 있기 때문에 근로자들이 소극적으로 변했다고 WSJ는 설명했다.

최근에는 고령화에 따른 인력구조의 변화도 주목을 받고 있다. 아베가 지난 2012년 12월 취임한 이후 노인과 여성, 외국인들이 저임금과 파트타임, 비정규직 일자리를 채운 반면 고소득의 정규직 근로자들은 퇴직해 임금이 정체됐다는 것이다. 이들 퇴직 근로자들이 새로 일자리를 찾으려 해도 이전처럼 높은 임금을 받기는 힘들다. 노무라증권의 미와 다카시 이코노미스트는 “정년을 맞아 많은 근로자가 노동시장에서 물러난 가운데 그 공백을 저임금 근로자들이 채우고 있다”고 지적했다.

일부 전문가는 느린 생산성 향상을 원인으로 꼽기도 하나 기업들이 저임금 근로자에 채용 타깃을 맞추고 있는 점은 분명하다고 WSJ는 지적했다. 편의점 체인 패밀리마트유니홀딩스는 최근 일본어학교에서 외국인을 위한 취업박람회를 개최하고 있다. 세븐일레븐은 이번 주 은퇴한 노인들을 대상으로 취업박람회를 열었다. 세븐&아이홀딩스의 한 임원은 “고령의 파트타임 직원을 고용하는 것은 비용 통제에 도움이 된다”며 “노인들은 시급보다는 자신이 아직도 사회에서 가치 있는 일을 할 수 있다는 것에 더 초점을 맞추고 있다”고 설명했다.

![어떤 주담대 상품 금리가 가장 낮을까? ‘금융상품 한눈에’로 손쉽게 확인하자 [경제한줌]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2101515.jpg)

![2025 수능 시험장 입실 전 체크리스트 [그래픽 스토리]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2101156.jpg)

!["최강야구 그 노래가 애니 OST?"…'어메이징 디지털 서커스'를 아시나요? [이슈크래커]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2101671.jpg)

![[아시아증시] ‘트럼프 트레이드’ 한풀 꺾였나...닛케이 1.66%↓](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2101701.jpg)

![[종합] 정부효율위 공동위원장에 머스크ㆍ라마스와미…트럼프, 두 사람 극찬](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2101588.jpg)

![[찐코노미] 美 취약점을 파고든 K방산의 미래…차기 방산 대장주는 '이것'?](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2101653.jpg)

![예결위, 비경제부처 예산심사 첫날 [포토]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2101714.jpg)