두 정부는 집권 초‘양극화 해소’와 ‘민생 안정’를 각각 내세웠지만 5년간 정책은 사실상 낙제점을 받았다. 정책의 일관성을 잃은 노무현 정부는 중산층을 무너뜨렸으며, 경제민주화에 발목잡힌 이명박 정부는 저성장과 고물가로 서민경제를 악화시켰다는 평가다. 정책성과를 통해 국민의 지지를 얻고자 했던 두 정부는 결국 정책 실패로 심판대에 오르게 됐다. ‘정책의 역설’인 셈이다.

공식 선거운동 사흘째인 지난 29일 박 후보는‘노무현 정부 실패론’을 거론하며 문 후보를 실패한 정권의 최고 핵심 실세라고 몰아세웠다. 이에 맞서 문 후보는 ‘이명박 정부 심판론’카드로 맞불을 놓으며 박 후보를 빵점 정부의 공동책임자라고 비난하며 치열한 공방을 벌였다.

박 후보는 서울 목동 거리유세에서 “(노무현 정부는) 최악의 양극화 정권이다. 실패한 과거 정권의 부활을 막아달라”고 말했다. 문 후보는 이날 전남 여수 서시장 유세에서 “이명박 정부는 잘한 게 하나도 없으니 빵점이고 박 후보는 빵점 정부의 공동책임자”라고 맞받아쳤다.

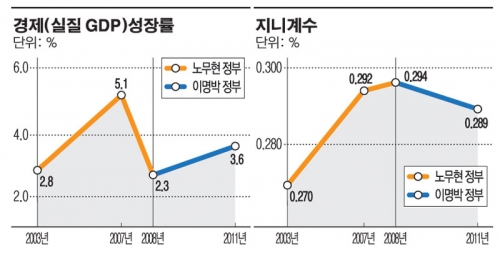

민주통합당은 MB정부 심판론의 근거로 ‘서민경제 파탄’을 들었다. 박영선 민주당 공동선대위원장은 “이명박 정부는 부자 감세를 해서 세수가 100조원 줄어 수치상 국가재정 부채가 140조원 늘어났다. 이는 결국 서민이 갚아나가야 한다”면서 “지난 5년간 경제성장률이 연 평균 2%대에 그쳤다는 점도 서민들의 삶이 팍팍했다는 지표”라고 말했다.

새누리당은 참여정부의 가장 큰 실책으로 ‘양극화’를 지목했다. 이상일 새누리당 대변인은 “야당이 이명박 정부 실정 운운하며 정치공세를 하고 있지만, 정작 민생 파탄의 시대는 노무현 정권 때였다”고 말했다. 집값이 폭등했고, 비정규직이 늘어났으며 대학등록금도 크게 올라 양국화가 심화돼 중산층이 몰락했다는 것이다.

실제 MB정부는 연평균 7% 성장, 1인당 국민소득 4만달러, 세계 7위 경제대국을 이루겠다는 이른바 747 공약에 실패했다. 연평균 경제성장률은 3%에 불과했으며 1인당 국민소득 증가율은 1%에 그쳤다.

이에 반해 참여정부는 집권 초 의도와는 달리 중산층 비율이 6%포인트 가량 하락했다. 대학등록금(국립) 인상률은 정권말 10%에 이르렀다. 정치논리에 밀려, 때로는 설익은 정책으로 ‘실정(失政)’을 펼쳤고, 지난 10년간 정권에 대한 국민들의 불신만 쌓인 것이다.

![어떤 주담대 상품 금리가 가장 낮을까? ‘금융상품 한눈에’로 손쉽게 확인하자 [경제한줌]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2101515.jpg)

![2025 수능 시험장 입실 전 체크리스트 [그래픽 스토리]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2101156.jpg)

!["최강야구 그 노래가 애니 OST?"…'어메이징 디지털 서커스'를 아시나요? [이슈크래커]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2101671.jpg)

![[정치대학] 박성민 "尹대통령, 권위와 신뢰 잃었다"](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2101600.jpg)

![예결위, 비경제부처 예산심사 첫날 [포토]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2101714.jpg)