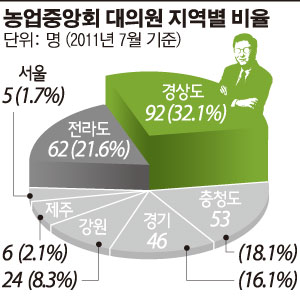

이투데이가 16일 입수한 농협중앙회 대의원의 지역별 분포를 보면 3분의1이 영남지역인 것으로 나타났다. 투표권을 가진 대의원 288명 중 경상도는 79명이다. 부산, 대구, 울산, 대전 등 범 영남권으로 꼽을 수 있는 광역시까지 포함하면 영남 투표인 수는 92명으로 늘어난다. 투표인단 중 31.9%가 영남표인 셈이다.

반면 전라도는 60명, 광주는 2명으로 범 호남지역은 62명(21.5%)에 그쳤다. 농협중앙회장 선거가 후보 간의 경쟁이 치열할수록 지역주의를 드러내는 것을 고려하면 영남출신 후보가 유리한 것이다.

실제 역대 농협중앙회장은 대부분 영남출신이 차지했다. 3대 회장인 정대근 전 회장은 경남 삼랑진농협 조합장 출신이다. 4대인 최원병 회장도 경주 안강농협 조합장을 10년 넘게 역임했다.

한호선(1대), 원철희(2대) 전 회장은 모두 서울 출생이지만 자민련 출신이란 후광을 업었던 것을 고려하면 조합장 출신으로는 지금까지 모든 회장이 영남출신이었다. 한 전 회장과 원 전 회장은 농협중앙회 내부 직원 출신이다. 1990년대 농협법이 개정되기 이전에는 중앙회 직원도 출마가 가능했다.

농협조합의 기득권은 여전히 영남이어서 이번 선거에서도 최 회장의 연임이 유력할 것이란 관측이 많다. 더군다나 최 회장은 올해 들어 비영남출신 조합장을 집중적으로 자회사 임원에 임명하며 표밭 관리에 나선 상황이다.

나머지 두 후보 중 김병원 후보는 전남 나주 남평농협 조합장을 지냈다. 남은 변수는 최덕규 경남 합천 가야농협 조합장인데 이 역시 1차 투표에서 영남 대 호남으로 갈릴 경우 투표자들이 최 회장한테로 표를 통일시킬 가능성이 있다.

농협중앙회 관계자는 “영남에서 표를 몰아주는 후보가 당선되는 것은 농협중앙회장 선거의 기본 공식이다”고 말했다.

한편 김 조합장과 최 조합장은 단일화에 나서지 않을 전망이다. 이들 후보측 관계자는 “우선 득표 전략에 치중한 뒤 선거가 끝난 이후 최 회장의 자격 문제에 대해 소송에 나설 수 있다”고 말했다.

최 회장은 농민신문사 등의 자회사에 상임임원을 지내 농협중앙회 정관에서 정한 회장 출마 자격에 저촉된다는 문제제기를 받고 있다.

![어떤 주담대 상품 금리가 가장 낮을까? ‘금융상품 한눈에’로 손쉽게 확인하자 [경제한줌]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2101515.jpg)

![2025 수능 시험장 입실 전 체크리스트 [그래픽 스토리]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2101156.jpg)

!["최강야구 그 노래가 애니 OST?"…'어메이징 디지털 서커스'를 아시나요? [이슈크래커]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2101671.jpg)

![[종합] 한화생명, 3분기 누적 순익 7270억…전년比 13.9% ↓](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2093472.jpg)

![[노트북 너머] 소문난 잔치에 먹을 것 없다더니…](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2101528.jpg)

![[종합]‘불났다 하면 잿더미’ 꺼렸던 전통시장 화재보험 가입된다](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2101738.jpg)

![[종합] 메리츠금융 "PER 10배 되면 현금배당 더 커질 것"](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2064322.jpg)

![[종합] 메리츠화재 "계리적 가정 최선추정 원칙에 부합…CSM 변화 없어"](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2101740.jpg)

![[정치대학] 박성민 "尹대통령, 권위와 신뢰 잃었다"](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2101600.jpg)

![예결위, 비경제부처 예산심사 첫날 [포토]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2101714.jpg)