코스피가 하락을 거듭하면서 2300선마저 위태로운 상황이다. 일부 증권사들은 경기 불확실성 확대에 따라 코스피 바닥을 2050선으로 제시하면서 비관적인 전망을 내놓고 있다. 이런 가운데 현재 코스피지수의 적정 수준이 6만 포인트라는 주장이 나와 눈길을 끈다.

최성환 리서치알음 대표는 4일 보고서를 내고 “국내 증시가 전 세계에서 유독 하락 폭이 큰 원인은 잘못된 주가지수 산정과 고평가 IPO(기업공개)가 불러온 참상”이라며 “주가지수를 산정하는 공식대로 한다면 지난 1일 종가 기준 코스피지수는 6만7185포인트, 코스닥지수는 3만7529포인트가 타당하다”고 주장했다.

국내 증시와 미국의 나스닥지수는 모두 시가총액 방식으로 산정된다. 시가총액식은 비교시점의 시가총액을 기준시점의 시가총액으로 나눈 값이다. 코스피는 1980년 1월 4일(지수 100포인트), 코스닥은 1996년 7월 1일(지수 1000포인트)을 비교시점으로 삼는다.

문제는 우리나라 기업의 덩치, 즉 시가총액이 커지는 동안 주가지수는 그만큼 오르지 못했다는 점이다. 실제로 코스피 비교시점인 1980년과 현재를 비교하면 시가총액은 약 2조7000억 원에서 1814조 원으로 670배가량 늘었지만, 지수는 23배 오르는 데 그친 것으로 나타났다.

최 대표는 “지수를 산정하는 공식으로 나온 값과 현재의 지수가 차이를 보이는 것은 신규 기업들이 상장될 때마다 기준지수가 희석되기 때문”이라며 “국내 시장 전체의 크기가 작기 때문에 덩치 큰 기업이 상장했을 때 지수에 미치는 영향력이 커서 이를 방지하기 위해서지만, 지수 추가 상승에 발목을 잡고 있다”고 짚었다.

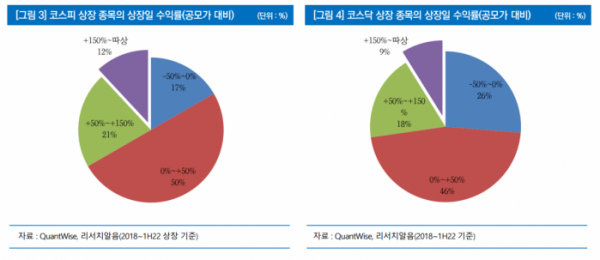

지금과 같은 지수 산정 구조상 대형 기업들이 IPO를 해도 지수는 그대로인 상태에서 합산 시가총액만 커지고, 이들 기업의 주가가 하락하면 지수가 함께 떨어지는 문제가 생긴다는 게 그의 주장이다.

그러면서 최 대표는 “잘못된 지수 산정 방식으로 고수하고 있는 두 번째 이유는 IPO에 관대한 시장을 조성하기 위해서가 아닐까”라고 반문했다.

정부는 IPO가 실물경기에 긍정적이기 때문에 적극적이고, 상장 주관사나 비상장 기업에 투자한 기관투자자들은 기업가치를 높이 평가할수록 수익률이 커지기 때문이라는 것이다. 특히 코로나19 이후 불붙은 공모주 투자 열풍과 ‘따상(공모가 2배에서 시초가 형성 뒤 상한가)’ 신화가 이 같은 문제를 더욱 부추기고 있다고 지적했다.

IPO를 앞둔 기업들에 끊이지 않는 ‘고평가 논란’도 바로 이런 맥락에서 탄생한다. 만약 IPO 기업 가치가 높이 평가돼 지수에 미치는 영향이 커진다면 공모가격부터 보수적으로 산정될 가능성이 크고, 공모가를 높이 받기 위한 고평가 논란도 사그라들 수 있다는 얘기다.

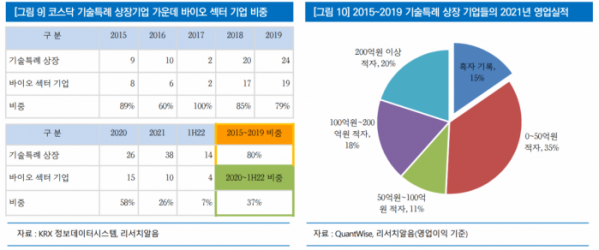

2005년 도입된 ‘기술특례 상장 제도’도 최근 글로벌 폭락장에서 국내 증시의 변동성을 유독 높인 요인으로 꼽힌다. 수많은 바이오 기업들이 이 제도를 통해 기술력을 인정받아 증시에 입성했지만, 적자를 내고 있는 기업들이 많아 코스닥의 밸류에이션(평가가치) 매력이 떨어진다는 평가가 나온다.

최 대표는 “우리 시장의 가치를 제대로 알리기 위해서는 주가지수에 대한 올바른 기준 정립이 필요하다. 나스닥처럼 상장 시점부터 지수에 반영하는 방법을 채택하거나 비교시점의 코스피 기준지수를 수정해야 한다”고 제안했다.

이어 그는 “합리적인 공모가 산정으로 주가 급락을 막고, 주관사 책임제를 시행해 상장 후 주가 체크를 통해 관리해야 한다”며 “기술특례 상장 기업의 허용 범위를 재검토해야 한다”고 덧붙였다.

![어떤 주담대 상품 금리가 가장 낮을까? ‘금융상품 한눈에’로 손쉽게 확인하자 [경제한줌]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2101515.jpg)

![2025 수능 시험장 입실 전 체크리스트 [그래픽 스토리]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2101156.jpg)

!["최강야구 그 노래가 애니 OST?"…'어메이징 디지털 서커스'를 아시나요? [이슈크래커]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2101671.jpg)

![[종합] 한화생명, 3분기 누적 순익 7270억…전년比 13.9% ↓](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2093472.jpg)

![[노트북 너머] 소문난 잔치에 먹을 것 없다더니…](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2101528.jpg)

![[종합]‘불났다 하면 잿더미’ 꺼렸던 전통시장 화재보험 가입된다](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2101738.jpg)

![[종합] 메리츠금융 "PER 10배 되면 현금배당 더 커질 것"](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2064322.jpg)

![[종합] 메리츠화재 "계리적 가정 최선추정 원칙에 부합…CSM 변화 없어"](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2101740.jpg)

![[정치대학] 박성민 "尹대통령, 권위와 신뢰 잃었다"](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2101600.jpg)

![예결위, 비경제부처 예산심사 첫날 [포토]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2101714.jpg)