금융당국이 신종 코로나바이러스 감염증(이하 코로나19) 취약차주의 금융부담 완화를 위해 1조5000억 원을 투입한다. 부실채무 30조 원 매입, 저금리대환 대출 등 사실상 민간의 도움 없이는 불가능한 만큼, 이른바 '공공의 역할'을 두고 은행권의 부담이 커지고 있다.

15일 금융 업계에 따르면 최근 금융당국이 2차 추경예산안 중 금융부문 민생지원방 6개 과제에 1조5000억 원을 편성하면서 은행권이 긴장하고 있다. 코로나19 취약 차주에 대한 채무 감면 등 지원책이 자칫 은행권의 출혈로 연결될 수 있다는 우려에서다.

금융위가 내놓은 지원 방안은 △채무조정(7000억 원) △저금리대환(6000억 원) △맞춤형 자금 지원(1200억 원) △저소득층 청년대출(햇살론유스) 공급확대(150억 원) △최저신용자 대상 특례보증(480억 원) △주거 실수요자의 고금리 부담 완화 및 대출 구조 개선을 위한 안심전환대출(1090억 원) 등 6개다.

은행권이 문제로 삼는 부분은 2금융권의 고금리 대출의 은행권 ‘대환 대출(대출 갈아타기)’이다. 정부가 2금융권과 은행의 대출 금리 차이에 대해 ‘이차(이자차이) 보전’을 하지 않기로 한 데다 대출 보증 비율도 80% 수준을 제시하고 있기 때문이다. 정부가 이차 보전 없이 보증 비율마저 낮추면 은행은 대출 부실에 따른 손실을 떠안을 수밖에 없다.

금융위는 오는 10월부터 대출금리가 연 13~14% 수준인 카드회사와 저축은행 등 2금융권 개인사업자 대출을 연 6~7%대 금리의 ‘저금리 대환 대출’을 도입할 방침이다.

여기에서 당초 정부가 약속했던 이차 보전이 빠지면서 정부 예산은 신용보증기금에 출연하는 6000억 원뿐이다. 신보는 이 자금으로 7조5000억 원을 보증한다. 최고 연 7% 수준인 금융위의 대환 대출금리 목표치를 따르려면 은행이 연 3% 수준의 이자를 떠안아야 하는 구조다.

은행권은 대환 대출액(7조5000억 원) 전체의 금리를 연 3%포인트 내릴 경우 연간 2250억 원을 부담해야 하는 것으로 추정하고 있다.

정부의 낮은 대출 보증 비율도 은행권을 압박하는 요인으로 꼽힌다. 금융위는 80%의 보증 비율을 제시한 것으로 알려졌다. 대출 원금이 3000만 원이라면 2400만 원까지만 정부(보증기관)가 책임진다. 대부분 저신용자인 2금융권 차주가 대출을 갚지 못하면 나머지 20%는 은행의 부실로 이어질 가능성이 크다.

은행권 관계자는 "금융권의 잠재 부실채권 규모가 막대하다는 점이 문제"라면서 "관련 재원의 상당수를 감당해야 할 은행권으로서는 고민이 깊어질 수밖에 없다"고 하소연했다.

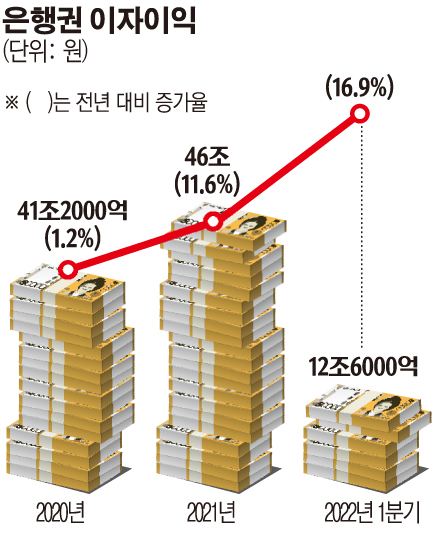

금융권으로서는 정부의 금융지원 요구를 거절하기엔 명분이 부족한 상황이다. 코로나19 이후 대출이 크게 늘면서 막대한 이자이익을 바탕으로 역대급 순이익을 거두고 있기 때문이다.

지난해 국내은행 이자이익(잠정치)은 46조 원으로, 전년보다 11.6% 증가했다. 올해 1분기에도 은행 이자이익은 12조6000억 원으로 전년 보다 16.9% 늘었다.

![어떤 주담대 상품 금리가 가장 낮을까? ‘금융상품 한눈에’로 손쉽게 확인하자 [경제한줌]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2101515.jpg)

![2025 수능 시험장 입실 전 체크리스트 [그래픽 스토리]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2101156.jpg)

!["최강야구 그 노래가 애니 OST?"…'어메이징 디지털 서커스'를 아시나요? [이슈크래커]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2101671.jpg)

![[종합] 한화생명, 3분기 누적 순익 7270억…전년比 13.9% ↓](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2093472.jpg)

![[노트북 너머] 소문난 잔치에 먹을 것 없다더니…](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2101528.jpg)

![[종합]‘불났다 하면 잿더미’ 꺼렸던 전통시장 화재보험 가입된다](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2101738.jpg)

![[종합] 메리츠금융 "PER 10배 되면 현금배당 더 커질 것"](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2064322.jpg)

![[종합] 메리츠화재 "계리적 가정 최선추정 원칙에 부합…CSM 변화 없어"](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2101740.jpg)

![[정치대학] 박성민 "尹대통령, 권위와 신뢰 잃었다"](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2101600.jpg)

![예결위, 비경제부처 예산심사 첫날 [포토]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2101714.jpg)