자금출처소명·실거주 의무 피해 경매 바람

부동산 경매 열풍이 거세다. 경매가 부동산 규제를 피할 수 있는 틈새시장이 됐기 때문이다. 반쪽짜리 아파트 지분도 경매 물건으로 나오면 웃돈이 붙어 팔린다.

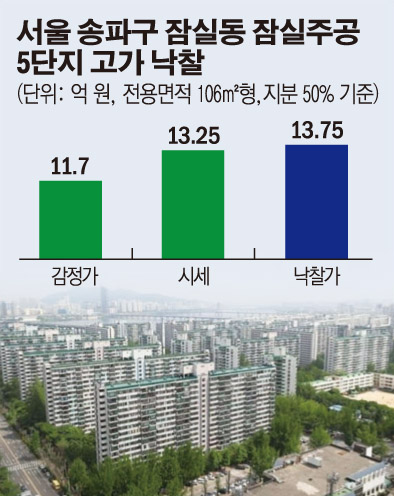

27일 서울동부지방법원 경매 법정엔 서울 송파구 잠실동 잠실주공5단지 전용면적 106㎡형 아파트가 물건으로 나왔다. 온전한 아파트가 아니라 이 아파트 공동소유자 가운데 한 명이 갖고 있던 지분 50%만 경매에 부쳐졌다.

개찰 결과 13억7500만 원을 써낸 입찰자가 새 주인이 됐다. 법원이 평가한 이 아파트 지분 가치(11억7000만 원)보다 18% 높은 값이다. 이번 낙찰가를 지분 100%로 환산하면 27억5000만 원, 시중에 나와 있는 저층 매물 호가(26억5000만 원)보다도 비싸다.

아파트 지분이 시세보다 비싸게 거래되는 건 흔한 일은 아니다. 일반적으로 아파트 지분은 온전한 물건보다 낮은 가격에 거래된다. 다른 사람과 소유권을 나눠야 하기 때문에 처분 등이 자유롭지 않은 탓이다.

최근 부동산시장이 과열되면서 분위기가 바뀌기 시작했다. 경매 전문회사 지지옥션에 따르면 지난달 법원 경매에서 낙찰된 아파트 낙찰가율(감정가 대비 낙찰가 비율)은 평균 106.7%를 기록했다. 이 회사가 경매 통계를 집계한 이래 가장 높은 수치다. 감정가보다 6%는 웃돈을 써서 내야 아파트를 낙찰받을 수 있다는 뜻이다.

이렇게 경매시장이 뜨거워진 건 정부 규제 영향으로 보인다. 경매로 아파트를 낙찰받으면 일반 거래로 아파트를 취득할 때보다 규제가 느슨해지기 때문이다. 서울 등 투기과열지구에서 집을 사려면 자금조달계획서를 내야 하지만 경매에서 집을 낙찰받으면 구입 자금을 소명하지 않아도 된다.

정부와 서울시가 시장 과열을 막기 위해 시행 중인 토지거래허가제(실수요자에게만 지방자치단체가 부동산 거래를 허가하는 제도)도 경매 아파트 앞에선 무력화된다. 토지거래허가구역에선 집을 사면 반드시 실거주해야 하지만 법원 경매 낙찰자는 예외로 인정받아 낙찰받은 집에 살지 않아도 된다. 토지거래허가구역에서 아파트 경매 물건이 나올 때마다 입찰 경쟁이 치열한 이유다.

6월 토지거래허가구역인 서울 강남구 대치동에서 경매에 나온 한보미도맨션 전용 128㎡형 아파트는 감정가(29억3000만 원)보다 7억 원 넘게 비싼 36억6122만 원에 낙찰됐다. 이번에 잠실주공5단지 지분 물건이 나온 잠실동 역시 토지거래허가구역이다.

이주현 지지옥션 선임연구원은 "지분 물건은 온전한 물건보다 상대적으로 입찰 경쟁률과 가격이 낮다 보니 최근엔 전략적으로 지분을 낙찰받으려는 투자자들도 늘고 있다"며 "이들은 추가 지분 매수를 통해 집을 온전히 확보하려는 전략을 취하는 경우가 많다"고 말했다.

![잠자던 내 카드 포인트, ‘어카운트인포’로 쉽게 조회하고 현금화까지 [경제한줌]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2100528.jpg)

!['20년 째 공회전' 허울 뿐인 아시아 금융허브의 꿈 [외국 금융사 脫코리아]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2100022.jpg)

![[단독]"한 번 뗄 때마다 수 백만원 수령 가능" 가짜 용종 보험사기 기승](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2100020.jpg)

![8만 달러 터치한 비트코인, 연내 '10만 달러'도 넘보나 [Bit코인]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2100256.jpg)

![환자복도 없던 우즈베크에 ‘한국식 병원’ 우뚝…“사람 살리는 병원” [르포]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2099863.jpg)

![불 꺼진 복도 따라 ‘16인실’ 입원병동…우즈베크 부하라 시립병원 [가보니]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2099872.jpg)

![“과립·멸균 생산, 독보적 노하우”...‘단백질 1등’ 만든 일동후디스 춘천공장 [르포]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2099348.jpg)

![잠자던 내 카드 포인트, ‘어카운트인포’로 쉽게 조회하고 현금화까지 [경제한줌]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2100528.jpg)

![코스피 1% 이상 하락... 2531.66에 마감 [포토]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2100641.jpg)