한국의 국가채무비율이 높아지면서 2045년까지 국가신용등급이 약 2단계 하락할 수 있다는 전망이 나왔다.

전국경제인연합회 산하 한국경제연구원은 2008년 글로벌 금융위기 이후 주요국을 대상으로 분석한 결과 GDP(국내총생산) 대비 국가채무비율이 1%포인트(p) 늘어날 때마다 국가신용등급은 0.03단계 내려가는 것으로 나타났다고 13일 밝혔다.

한국의 국가채무비율은 2018년 36%에서 지난해 38.1%로 늘었다. 올해는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)의 여파로 재정지출이 증가하면서 43.9%까지 올라갔다.

최근 정부가 발표한 장기재정전망에 따르면 2045년에 이 비율은 99.6%까지 오를 전망이다.

올해와 비교하면 55.7%p 높은 수치다. 한경연이 제시한 기준을 적용 하면 같은 기간 국가신용등급이 1.7단계 정도 하락하는 압력이 발생할 것으로 보인다.

과거 글로벌 금융위기 당시 유럽 주요국들도 국가채무비율 상승이 신용등급 강등으로 이어졌다고 한경연 측은 강조했다.

당시 스페인은 성장률 저하와 실업률 상승을 해소하기 위해 공공투자확대, 주택구매 지원 등 경기부양책에 대규모 예산을 투입했다. 하지만 재정정책이 뚜렷한 성과를 거두지 못하고 재정적자가 쌓이면서 2008년 39.4%였던 국가채무비율이 2012년 85.7%로 4년 만에 2.2배 증가했다.

같은 기간 스페인의 국가신용등급은 AAA에서 BBB-로 9단계 떨어졌다.

아일랜드도 부실금융기관 구제를 위해 정부가 막대한 공적자금을 투입하면서 재정건전성이 크게 악화했다. 국가채무비율은 2007년 23.9%에서 2011년 111.1%로 4년간 4.6배 급증했다.

국가신용등급도 2009년부터 매년 단계적으로 내려가며 2011년에는 최고등급 대비 총 7단계 떨어진 BBB+를 기록했다.

이에 반해 독일은 글로벌 금융위기 이후 일시적으로 국가채무비율이 증가했지만 엄격한 재정관리를 통해 지금까지 국가신용등급을 최고 수준으로 유지하고 있다고 한경연 측은 설명했다.

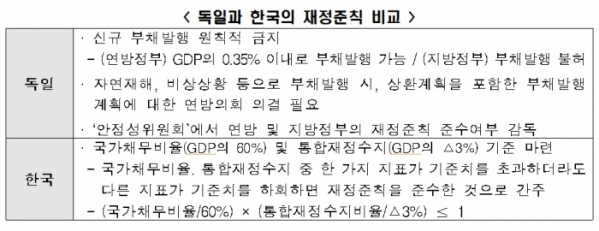

독일은 글로벌 금융위기로 국가채무비율이 2008년 이후 2년 동안 16.8%p 증가했다. 이후 헌법에 ‘균형재정 유지 원칙’과 ‘신규 국가채무발행 상한(GDP 대비 0.35%)’을 명시하며 재정준칙을 강화했다.

한국도 최근 정부가 국가채무비율(GDP 대비 60%)과 통합재정수지(GDP 대비 △3%)에 대한 관리기준을 담은 재정준칙 도입안을 발표했다.

하지만 현 수준보다 지나치게 높은 국가채무비율 상한선 등 재정준칙의 기준이 느슨하고, 준칙 위반에 대한 제재수단이 없어 재정건전성 확보에 실질적인 효과가 있을지 우려된다고 한경연 측은 밝혔다.

추광호 한경연 경제정책실장은 “최근 우리나라의 국가채무 수준이 주요국에 비해 낮아 괜찮다는 인식이 있는데 재정건전성에 대한 과신은 금물”이라며 “스페인과 아일랜드 사례에서 알 수 있듯이 탄탄했던 재정이 무너지는 것은 한순간이고, 훼손된 재정건전성을 복구하는 것이 어려워서 평상시 관리를 잘해야 한다”고 지적했다.

이어 “국가채무비율의 절대적인 수치뿐만 아니라 증가하는 속도가 너무 빠른 것도 걱정”이라며 “우리나라가 고령사회에 접어들면서 복지지출 수요의 급격한 증가가 예상되는 만큼 최근 발표된 재정준칙안의 실효성을 높이는 방향으로 보완해, 국가재정을 체계적으로 관리해야 한다”고 강조했다.

![어떤 주담대 상품 금리가 가장 낮을까? ‘금융상품 한눈에’로 손쉽게 확인하자 [경제한줌]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2101515.jpg)

![2025 수능 시험장 입실 전 체크리스트 [그래픽 스토리]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2101156.jpg)

!["최강야구 그 노래가 애니 OST?"…'어메이징 디지털 서커스'를 아시나요? [이슈크래커]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2101671.jpg)

![[찐코노미] 美 취약점을 파고든 K방산의 미래…차기 방산 대장주는 '이것'?](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2101653.jpg)

![예결위, 비경제부처 예산심사 첫날 [포토]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2101714.jpg)