중소기업의 판로지원을 위해 지정된 지 14년이 된 ‘중소기업 경쟁제품 지정제’가 깜깜이 운영과 참여 기업들의 기술 부족ㆍ도덕적 해이 등으로 부작용이 잇따르고 있다. ‘드론’, ‘무인경비업’, ‘3D 프린터’, ‘에너지저장장치(ESS)’ 등 다수 품목에서 시장 왜곡과 산업 경쟁력 저해 등의 문제가 발생하고 있다.

7일 국회 산업통상자원중소벤처기업위 소속 국민의힘 구자근 의원이 중기부와 중기중앙회 등에 요청해 받은 자료에 따르면 공공기관이 중소기업으로부터 물품을 구매하도록 의무화하는 ‘중소기업자 간 경쟁제품 지정제도’가 공공시장을 교란하고 국내 산업 경쟁력을 저하하는 것으로 나타났다.

중소벤처기업부는 2017년 ‘드론, 또 하나의 날개를 달다’라는 슬로건을 제시하며 드론을 중소기업자 간 경쟁제품으로 지정한 바 있다. 관세청은 지난해 말 통관현장 감시 목적으로 국내 중소기업 드론 제품을 구매했는데, 정작 현장에서는 성능문제로 제대로 사용하지도 못 하는 일이 발생했다. 국회예산정책처도 중소기업자 간 경쟁제품 지정 제도로 관세청이 역량이 부족한 국내 중소기업이 생산한 드론을 구매할 수밖에 없었다는 점을 예산 낭비의 원인으로 지목한 바 있다.

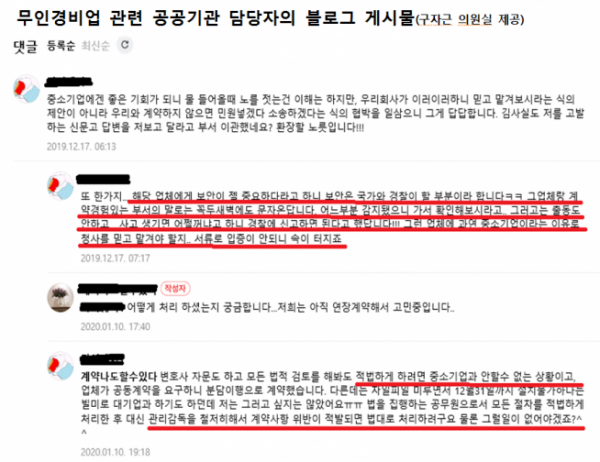

‘무인경비업(기계경비업)’ 시장에서도 같은 문제가 반복하고 있다. 2019년 무인경비업이 중소기업자 간 경쟁제품으로 지정되면서, 공공기관들은 역량이 부족한 업체들에 시설물 관리를 맡겨야 하는 상황에 부닥쳤다. 하지만 ‘사고가 생기면 경찰에 신고하면 된다’는 식의 업체와 울며 겨자 먹기로 계약을 체결한 사례가 빈번했다. 단순 출동조차 안정적으로 제공하기 어려운 기업들에 조달 시장을 맡기고 있는 셈이다. 공공기관 관리 담당자들이 모인 네이버 카페에서는 정책 결정의 부당성을 호소하는 볼멘소리가 나올 정도다. 형식적으로 중소업체가 2개 이상만 참여하면 경쟁입찰로 인정됨에 따라 ‘들러리 입찰’로 의심되는 사례도 포착됐다.

대기업과 중견기업의 공공시장 참여를 제한하는 사이에 중국산 등 외산 제품이 득세한다는 지적도 있다. 공공시장을 테스트베드로 국내 산업이 역량을 집중해야 하는 드론은 이미 중국기업이 글로벌 시장을 주도하고 있다. 지난해 1월 무인경비업과 함께 중소기업자 간 경쟁제품으로 지정된 3D 프린터와 ESS도 같은 상황이다.

구자근 의원은 “중소기업자 간 경쟁제품을 지정하는 프로세스에서도 산업현장 목소리는 전혀 반영되지 않고 있다”며 “이익단체 입김이 강하게 작용할 수밖에 없는 구조”라고 지적했다.

그는 “중소기업 판로지원이라는 좋은 취지에도 중소기업자 간 경쟁제품 지정제도가 시장을 왜곡하고 산업발전을 저해하는 원인으로 전락하고 있다”며 “중견기업ㆍ대기업과 중소기업을 ‘편 가르기’ 보다는 대ㆍ중ㆍ소 기업 간 상생 방법을 모색해 제도를 개선하고, 문제가 심각한 품목들에 대해서는 전면 재검토가 필요하다”고 강조했다.

![오늘부터 달라지는 청약통장…월 납입인정액 상향, 나에게 유리할까? [이슈크래커]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2096610.jpg)

!["한국엔 안 들어온다고?"…Z세대가 해외서 사오는 화장품의 정체 [솔드아웃]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2096654.jpg)

![LG전자 ‘아웃도어 2종 세트’와 함께 떠난 가을 캠핑…스탠바이미고‧엑스붐고 [써보니]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2096472.jpg)

![[ENG/SUB]아일릿(ILLIT), 논란 딛고 다시 직진할 수 있을까? #하이브 [컬처콕 플러스]](https://i.ytimg.com/vi/fjMTnFpQRW4/mqdefault.jpg)

![[컬처콕 플러스] 아일릿, 논란 딛고 다시 직진할 수 있을까?](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2095915.jpg)

![비트코인 4%대 하락... 7만달러선 붕괴 [포토]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2096694.jpg)