생명·손해보험협회는 7일 ‘해외 진출 정보공유 활성화 협의회’를 발족하고 첫 회의를 열었다. 이 자리에는 두 협회 관계자와 12개 보험사 해외사업 부서장 등이 참석했다. 금융감독원 최성일 부원장도 자리해 애로사항을 청취했다.

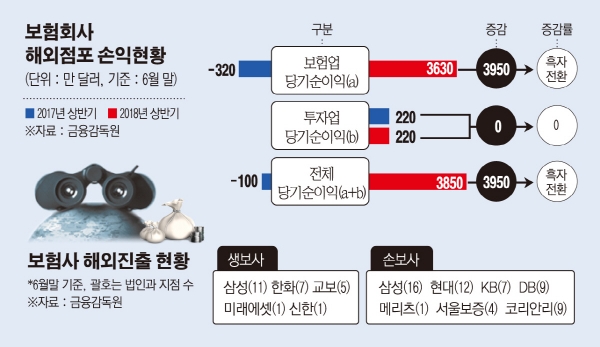

현재 해외에 진출한 보험사는 12개사(생보5+손보7)다. 이들은 미국, 중국, 인도네시아 등 17개국에서 영업 중이다. 하지만 이들에게 해외 사업은 ‘미운 오리’다. 사업비중이 1%도 안 된다. 10년 전 먹거리 경쟁에 진출 붐이 일었지만 현지 진입장벽에 막혀 영업에 어려움을 겪고 있다.

A보험사 관계자는 “현지 수요 확인 등 인프라 작업을 직접 해야 하기 때문에 비용 부담이 크다”며 “규제로 인해 현지 자금 조달이 어려워 해외에 진출한 국내 기업들의 보험물건을 인수하면서 소극적 영업을 하고 있다”고 말했다.

그런데도 보험사들이 해외 진출을 위해 머리를 맞댄 이유는 국내시장은 포화 상태에 접어들었다는 판단에서다. 해외사업이 조금씩 이익이 나고 있는 점도 자신감을 키우고 있다. 금융감독원에 따르면 상반기 보험사 해외점포 순이익은 3850만 달러(약 432억5000만 원)를 기록했다. 흑자전환이다.

보험사들은 금융당국에 적극적인 지원을 요청하고 있다. 금융업의 ‘블루오션’으로 꼽히는 동남아시아 국가들은 행정적 체계가 제대로 잡혀 있지 않아 서비스, 상품 허가를 받는 데 수개월이 걸린다. 지점 개설에는 반 년이 걸리기도 한다. 두 달 전 보험사 최고경영자(CEO)들이 윤석헌 금융감독원장을 만나 “해외 진출을 지원해 달라”고 말한 것도 이 때문이다.

최 부원장은 “현지 금융당국과 협의하고 조정해 나가야 하는 부분이 있다”며 “정부 차원에서 적극적으로 지원할 것”이라고 약속했다.

![어떤 주담대 상품 금리가 가장 낮을까? ‘금융상품 한눈에’로 손쉽게 확인하자 [경제한줌]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2101515.jpg)

![2025 수능 시험장 입실 전 체크리스트 [그래픽 스토리]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2101156.jpg)

!["최강야구 그 노래가 애니 OST?"…'어메이징 디지털 서커스'를 아시나요? [이슈크래커]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2101671.jpg)

![[종합] 한화생명, 3분기 누적 순익 7270억…전년比 13.9% ↓](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2093472.jpg)

![[노트북 너머] 소문난 잔치에 먹을 것 없다더니…](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2101528.jpg)

![[종합]‘불났다 하면 잿더미’ 꺼렸던 전통시장 화재보험 가입된다](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2101738.jpg)

![[종합] 메리츠금융 "PER 10배 되면 현금배당 더 커질 것"](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2064322.jpg)

![[종합] 메리츠화재 "계리적 가정 최선추정 원칙에 부합…CSM 변화 없어"](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2101740.jpg)

![[찐코노미] 美 취약점을 파고든 K방산의 미래…차기 방산 대장주는 '이것'?](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2101653.jpg)

![예결위, 비경제부처 예산심사 첫날 [포토]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2101714.jpg)