서울 골목상권의 상가 임대료가 치솟으면서 임차인들이 울상을 짓고 있다. 애초에 독특하고 개성있는 상권을 형성한 원주민들이 임대료를 감당하지 못해 내몰리는 현상이 또 다른 지역으로 확산되며 심화하는 분위기다.

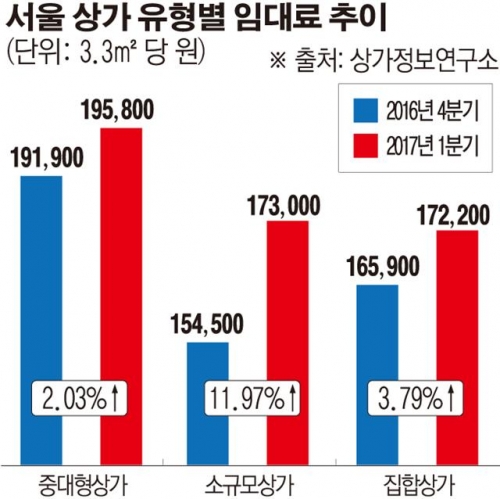

29일 상가정보연구소가 한국감정원 부동산통계정보를 분석한 결과, 서울 소규모 상가의 3.3㎡당 임대료(1층 기준)는 지난해 4분기 15만4500원에서 올해 1분기 17만3000원으로 11.97% 급등했다. 3개월 만에 12%가 치솟은 것이다. 이 기간 집합상가 1층의 임대료는 16만5900원에서 3.79% 오르는 데 그쳤다. 집합상가는 유사 업종을 영위하는 다수의 상가가 모인 형태로 의류쇼핑몰, 전자상가, 푸드코트 등이 대표적이다. 반면 소규모 상가는 일반건축물대장상 2층 이하, 연면적 330㎡ 이하로 주택가 주변 골목에서 흔히 볼 수 있다.

소규모 상가 임대료가 이처럼 가파르게 오른 건 경제 불황과 취업난의 여파로 소자본 창업 자영업자들이 늘면서 작은 상가를 찾는 수요가 늘어서다. 골목상권 부활도 큰 요인이다. 대형 프랜차이즈에 밀려 주목받지 못하던 서울 곳곳의 골목상권이 최근 젊은이들이 몰려드는 명소로 변모하고, 작고 오래된 상가들의 가치가 재조명받고 있는 것이다.

부동산114에 따르면 1분기 압구정, 강남, 광화문 등의 임대료는 전분기 대비 하락한 반면, 망원(8.6%)과 연남동(8.5%)은 비슷한 수준으로 상승했다. 이태원(6.2%) 역시 경리단길, 해방촌길 등 골목 곳곳에 상권이 형성돼 대로변과 이면을 가리지 않고 임대료 호가가 올랐다.

그러나 이 같은 골목상권 부활에 원주민들의 설 자리는 반대로 점점 좁아졌다. 낙후된 지역이 활성화돼 단기간에 임대료가 치솟으면서 기존 주민이 밀려나는 젠트리피케이션 때문이다. 성수동, 이태원, 서촌, 연남동 등은 이미 대표적인 젠트리피케이션 지역이다. 최근엔 망원동, 익선동 등이 여기에 합류했다. 숨은 카페와 맛집들이 소셜네트워크서비스(SNS)에서 입소문을 타며 젊은이들 사이에 빠르게 확산되면서 인근지역의 임대료 상승을 더욱 부채질하고 있다.

망원동 일대 한 공인중개소 측은 “모든 상가의 임대료가 폭등한 건 아니지만 지속적으로 오르고 있어 임차인들의 불만과 갈등이 많아지는 건 사실”이라며 “오죽하면 망원동 원주민들이 입소문을 통해 퍼진 ‘망리단길’이라는 이름을 자제해달라는 서명운동을 벌이겠느냐“고 말했다. 골목상권의 부활이 원주민에게는 삶의 터전을 잃게 하고 지역생태계를 파괴하는 위협의 부메랑으로 돌아오는 아이러니를 연출하고 있다는 설명이다.

김민영 부동산114 리서치센터 연구원은 “이태원은 치솟는 임대료를 감당하지 못하는 점포가 늘어 잦은 손바뀜이 발생했다”며 “가장 좋은 상권은 상권이 확장하고 발달하는 곳이 아니라, 그 자체로 유지되는 곳”라고 김 연구원은 덧붙였다.

새 정부는 골목상권 부활과 부작용의 심각성을 예의주시하고 있다. 김현미 국토교통부 장관은 앞서 인사청문회 답변자료에서 젠트리피케이션과 관련해 “도시재생과정 등에서 내몰리는 영세상인과 청년 창업자들이 저렴하게 입주할 수 있는 별도 공간을 확보할 수 있도록 제도적·재정적으로 지원할 것”이라며 “마을기업과 협동조합, 사회적 기업 등 지역 기반의 사회경제조직을 육성하고 도시재생 뉴딜 사업의 주요 주체로 참여할 지원 방안도 병행할 것”이라고 말했다.

![잠자던 내 카드 포인트, ‘어카운트인포’로 쉽게 조회하고 현금화까지 [경제한줌]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2100528.jpg)

![긁어 부스럼 만든 발언?…‘티아라 왕따설’ 다시 뜨거워진 이유 [해시태그]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2100644.jpg)

![[단독]"한 번 뗄 때마다 수 백만원 수령 가능" 가짜 용종 보험사기 기승](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2100020.jpg)

![8만 달러 터치한 비트코인, 연내 '10만 달러'도 넘보나 [Bit코인]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2100256.jpg)

![환자복도 없던 우즈베크에 ‘한국식 병원’ 우뚝…“사람 살리는 병원” [르포]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2099863.jpg)

![긁어 부스럼 만든 발언?…‘티아라 왕따설’ 다시 뜨거워진 이유 [해시태그]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2100644.jpg)

![코스피 1% 이상 하락... 2531.66에 마감 [포토]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2100641.jpg)