신한·우리은행 등 시중은행에 이어 저축은행도 소멸시효가 지난 연체 채권의 소각을 추진하고 있다. 그동안 저축은행들은 시효 지난 채권을 대부업체에 팔거나 소각하지 않아 채무자들이 불법 추심에 노출되고 정상적인 금융거래에 제약을 받아왔다.

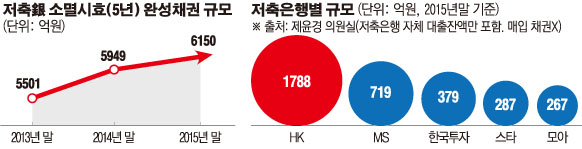

5일 제윤경 더불어민주당 의원이 금융감독원으로부터 제출받은 자료에 따르면 2015년 말 기준 전체 저축은행의 소멸시효가 지난 연체 채권규모는 6150억 원이다.

시효 지난 채권 규모는 2013년 5501억 원, 2014년 5949억 원으로 늘어나는 추세다. HK저축은행 1788억 원, MS저축은행 719억 원, 한국투자저축은행 379억 원 순으로 많았다. 이 금액은 저축은행이 직접 대출한 금액만을 대상으로 한 것인 만큼, 다른 금융사로부터 매입한 대출채권까지 포함하면 훨씬 많다.

예컨대 SBI저축은행은 자체 대출 채권에서 시효가 지난 채권 규모는 4억 원(2015년 말 기준)에 불과하지만 타 금융사로부터 매입한 개인 대출채권까지 포함하면 1조 원에 육박한다.

지난해 12월 SBI저축은행은 10월 국정감사 이후 9445억 원 규모의 소멸시효가 지난 개인 채권을 소각했다. SBI저축은행 관계자는 “소각을 하기 위해서는 소멸시효가 지난 차주들 계좌를 일일이 분류하고 전산에서 완전히 삭제해야 한다”며 “올해부터 도래하는 시효가 완성된 개인 연체 채권도 모두 소각할 것”이라고 말했다.

그동안 저축은행은 소멸시효가 지난 채권을 대부업체 등에 매각하거나 전산상 대출기록을 삭제하지 않는 경우가 있어 논란이 됐었다. 이에 채무자들은 시효가 지났음에도 추심에 시달려 갚는 경우가 있었고, 연체 기록 탓에 정상적인 금융거래도 불가능했다.

저축은행 입장에서는 소각하는 데 별도 손실이 발생하는 것은 아니다. 이미 소멸시효 지난 채권들은 재무제표상 100% 손실 처리가 됐기 때문이다. 하지만 굳이 소각하지 않은 것은 일일이 시효지난 채권을 분류하고 소각하는 데 비용과 시간이 소요되기 때문이라는 게 업계 설명이다.

저축은행 업계 관계자는 “오래된 채권이고 고객도 소멸시효 완성 채권인지 모르는 경우가 많다”며 “소액계좌가 수천 개인데 거기서 소멸시효 지난 계좌를 발라내는 데 많은 시간과 비용이 소요된다”고 말했다. 제윤경 의원실 관계자는 “소멸시효 계좌만 발라내려면 수작업이 필요한 데다 놔두면 돈을 갚는 경우도 있어 굳이 소각하려니 아까워 사실상 방치 상태에 두고 있는 것”이라고 지적했다.

![어떤 주담대 상품 금리가 가장 낮을까? ‘금융상품 한눈에’로 손쉽게 확인하자 [경제한줌]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2101515.jpg)

![2025 수능 시험장 입실 전 체크리스트 [그래픽 스토리]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2101156.jpg)

!["최강야구 그 노래가 애니 OST?"…'어메이징 디지털 서커스'를 아시나요? [이슈크래커]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2101671.jpg)

![[종합] 한화생명, 3분기 누적 순익 7270억…전년比 13.9% ↓](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2093472.jpg)

![[노트북 너머] 소문난 잔치에 먹을 것 없다더니…](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2101528.jpg)

![[종합]‘불났다 하면 잿더미’ 꺼렸던 전통시장 화재보험 가입된다](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2101738.jpg)

![[종합] 메리츠금융 "PER 10배 되면 현금배당 더 커질 것"](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2064322.jpg)

![[종합] 메리츠화재 "계리적 가정 최선추정 원칙에 부합…CSM 변화 없어"](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2101740.jpg)

![[정치대학] 박성민 "尹대통령, 권위와 신뢰 잃었다"](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2101600.jpg)

![예결위, 비경제부처 예산심사 첫날 [포토]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2101714.jpg)