비상장 스타트업의 몸값이 날로 치솟고 있는 가운데 소위 ‘잘 나가는’ 일부 IT 기업들이 미국 기업공개(IPO) 빙하기의 주범이라는 비판이 제기됐다. 자사의 몸값 불리기에만 치중한 나머지 IPO를 통한 IT 업계의 건전한 자금 조달과 투자 문화를 방해할 수 있다는 것이다.

구글 벤처스 최고경영자(CEO) 빌 마리스는 6일(현지시간) 영국 파이낸셜타임스(FT)와의 인터뷰에서 차량공유서비스업체 우버와 숙박공유 서비스 업체 에어비앤비 등 최근 신생 업체 중‘잘 나가는’ IT 업체들이 IPO를 미루고 있는 행태를 비판했다. 실리콘밸리의 일부 급성장한 업체들이 증시 상장이 아닌 사모 형식으로 투자금을 유치해 몸값 올리기에만 집중하고 있다는 것이다.

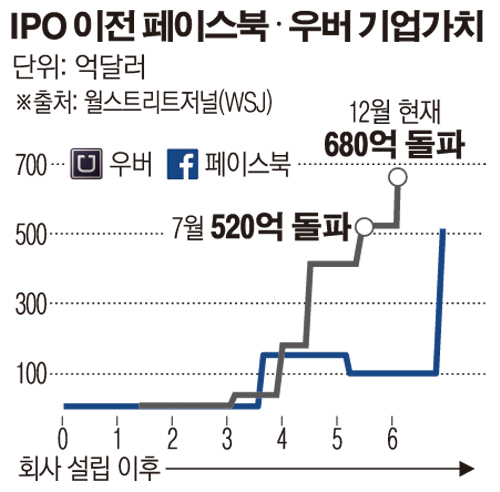

실제로 일부 업체의 몸값은 고공행진하고 있다. 가장 대표적인 기업이 바로 우버다. 우버의 기업가치는 올해 초 520억 달러로 평가받았다. 이는 지난 2011년 비상장 기업일 당시 페이스북이 세웠던 기업가치에 맞먹는 기록이다. 당시 페이스북은 전년(2010년) 매출의 25배에 달하는 기업가치를 올려 화제를 일으킨 바 있다. 그러나 지난 4일 경제전문지 포브스는 현재 우버의 기업가치가 680억 달러로 또다시 껑충 뛰게 됐다고 전했다. 이는 미국 최대 자동차 업체인 제너럴모터스(GM)를 훌쩍 뛰어넘는 것이다. 그러나 몸값이 오를수록 일각에서는 거품 우려도 나오고 있다. 우버의 경우 업계의 경쟁이 치열해지고 있는 가운데 주요국에서 불법 영업이라는 오명으로 곤욕을 치르는 등 풀어야 할 숙제가 산더미이기 때문.

마리스 CEO 역시 이러한 거품론을 우려했다. 그는 이들 업체를 중심으로 조성된 IT 투자 분위기가 변동성을 키우고 있다고 지적했다. 마리스 CEO는 “이들 업체가 사모 투자를 통해 스스로 설정한 과도한 몸값은 결국 자기 스스로 무덤을 파는 것과 마찬가지”라고 비판했다. 그는 이어 “결국 몸값은 떨어지고 투자금도 잃게 될 것”이라고 덧붙였다. 그는 당장 내년에 이들 업체가 사모투자 시장에서 추가 자금조달에 실패하거나 갑자기 외부로부터 몸값을 종전보다 낮게 책정받게 되면 당장 기업의 사운까지 걱정하게 될 수도 있다고 경고했다.

이와 관련해 FT는 IT 붐 당시 사모투자 시장에 서둘러 진입한 투자자들 덕분에 우버와 에어비앤비, 스냅챗 등이 과열 양상을 보였으나 최근 투자자들 사이에서 리스크 회피 심리 현상이 두드러지고 있다고 소개했다. 특히 미국 ‘바이오 벤처 신화’로 평가받았던 테라노스는 피 한 방울로 수백 가지 질병을 진단할 수 있는 핵심 기술에 대한 의혹이 제기되는 등 현재 고평가 받는 IT 업체를 대상으로 투자자들의 의구심이 커지고 있다는 것이다. 이에 마리스 CEO는 “투자금은 줄어들고 경계심과 공포는 늘어나고 있다”고 진단했다.

특히 연내 미국 기준금리 인상이 전망되는 가운데 사모투자 시장은 앞으로 더욱 비상장 스타트업에 가혹해질 것이라고 마리스는 진단했다. 앞서 세쿼이아 캐피털의 마이클 포리츠 파트너 역시 IT 스타트업의 운용 방식에 규칙을 세우기 위해서는 IPO가 필요하다고 역설했다.

!['20년 째 공회전' 허울 뿐인 아시아 금융허브의 꿈 [외국 금융사 脫코리아]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2100022.jpg)

![[단독]"한 번 뗄 때마다 수 백만원 수령 가능" 가짜 용종 보험사기 기승](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2100020.jpg)

![8만 달러 터치한 비트코인, 연내 '10만 달러'도 넘보나 [Bit코인]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2100256.jpg)

![환자복도 없던 우즈베크에 ‘한국식 병원’ 우뚝…“사람 살리는 병원” [르포]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2099863.jpg)

![[뉴욕인사이트] ‘트럼프 랠리’ 이어갈까…소비자물가 주목](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2098764.jpg)

![[정치대학]이재명, 정치운명 가를 ‘운명의 주’…시나리오별 파장은?](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2100294.jpg)

![한경협 ‘미국 신정부 출범, 한국 경제 준비되었는가’ 좌담회 [포토]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2100445.jpg)