VIP·R(Royal)·S(Special)·A·B석 등의 가격 결정은 손익분기점(BEP)을 고려한다. 전체 좌석이 꽉 찼을 때 티켓 값의 합이 회당 목표한 매출액이다. “가장 큰 고려 요소는 BEP며 이를 중심으로 다른 변수들을 고려한다”는 공연 기획사 관계자의 설명이다. 기획사는 평균 유료객석 점유율과 손익분기점을 놓고 고민한다.

관객의 심리적인 가격 허용치도 계산한다. 기대 수입을 높게 잡아 티켓 가격을 올리면 관람객이 줄어들 수도 있기 때문이다. 다른 공연이나 이전 공연을 참고해 지나치게 높거나 낮지 않게 책정한다.

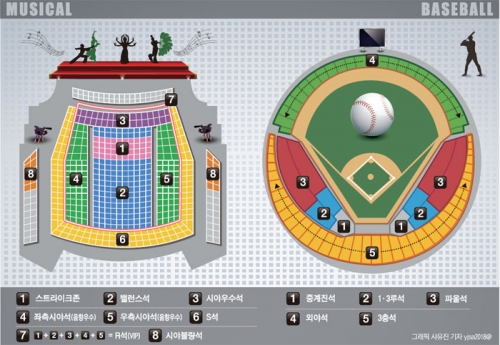

좌석 등급의 범위는 블록, 즉 직사각형 형태로 정해진다. 무대와 가장 가까운 곳의 직사각형 블록이 VIP석이다. 이를 기준으로 범위를 확장하면서 순차적으로 등급을 정한다. 가격은 보통 5만~16만원이다.

같은 등급의 좌석이라도 티켓 구매자의 취향에 따라 선호하는 자리는 다르다. 일반적으로 앞자리에서 연주자나 연기자의 모습을 가까이 보고자 하는 관객이 많다. 하지만 소리에 더 비중을 두는 관객에겐 맨 앞좌석은 부적합하다. 공연장 전체로 울려퍼질 만큼 큰 소리는 일정한 거리를 둬야 적당한 데시벨로 들을 수 있는 원리다. VIP석 중에서도 ‘스트라이크 존(상하좌우의 중심부)’이 가장 적합하다. 예매 시기를 놓쳐 가운데 열을 놓칠 수도 있다. 이 경우 가운데 열에서 최대한 가까운 쪽이 적당하다. 발코니는 독립된 공간으로 아늑하고 출구가 가까운 장점이 있다.

클래식이나 오페라는 스피커를 쓰지 않는 것이 일반적이다. 때문에 악기나 음성의 생생한 현장감을 느낄 수 있는 곳이 좋다. 지난 5, 6일 열린 ‘이스라엘 필하모닉 주빈 메타 신년 갈라 콘서트’를 기획한 센스매니지먼트 유정민 대표는 “앞좌석일수록 좋다는 인식이 일반적이나 경우에 따라 다르다”며 기호에 따른 좌석의 선택을 권했다.

뮤지컬도 상황은 비슷하다. 한 기획사의 마케팅 담당자는 “종종 어느 자리가 가장 좋으냐”는 질문을 받는다며 “업계에서는 구체적 대답을 하지 않는 것이 불문율”이라고 말했다. 좌석마다 특징이 있다는 설명이다. 그래도 물음표가 남는다면 과감히 추천하겠다. 시야와 소리의 밸런스가 잘 맞는 ‘스트라이크 존’을 찾으라고.

연극은 200석 이하의 소극장 공연이 많아 딱히 등급을 나누지는 않는다. 가격은 보통 2만~3만원대로 예매 순서에 따라 정해진다.

야구에서는 어느 자리가 유리할까. 한 구단의 관계자는 “홈플레이트가 기준”이라고 밝혔다. 야구 관람의 묘미가 포수나 타자의 시야와 같다는 설명이다. 중계진과 취재진이 여기에 집중된 이유다. 최고급석은 6만~7만원에서 가격이 책정된다. 홈플레이트에서 멀어질수록, 층은 올라갈수록 가격이 내려간다. 외야석은 7000~8000원이다. 최고급석의 10분의 1 수준에 불과하다. 가격은 싸지만 홈런볼을 노리는 팬들은 가볼 만하다.

농구는 코치진과 가까운 쪽 1층석(이하 코칭석)이 4만원 전후다. 자신이 원하는 선수를 가까운 곳에서 볼 수 있어 좋다. 코칭석과 대칭되는 쪽이 다음으로 인기다. 가격은 2만원 정도다. 각 구단 홈페이지를 보면 좌석 배치도를 통한 자세한 정보를 얻을 수 있다. 한 농구단 홍보팀 관계자는 “주머니 사정에 따라 코트와 가까운 쪽으로 결정하면 될 것”이라고 조언한다.

축구는 크게 동서남북 네 개의 구역으로 나뉜다. 가격은 1만원에서 2만원 수준이다. 지정좌석제는 아니지만 연간권 구매자를 위해 맨앞의 1000여석은 비워둔다.

FC서울 축구팀 관계자는 “마니아들은 시즌권 구매를 통해 좋은 자리를 보장받지만, 다른 자리도 축구를 즐기는 데 부족함이 없다”고 말했다.

![다 상술인건 알지만…"OO데이 그냥 넘어가긴 아쉬워" [데이터클립]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2102336.jpg)

![‘2025 수능 수험표’ 들고 어디 갈까?…수험생 할인 총정리 [그래픽 스토리]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2102319.jpg)

![전 라이즈 멤버 승한, 내년 솔로로 데뷔 [공식]](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2088261.jpg)

![[정치대학] 이재명 '운명의 날'…시나리오별 정치권 파장](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2102661.jpg)

![이재명 대표 1심 징역 1년 집행유예 2년 "항소할 것" [포토]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2102832.jpg)