건설업계 위기론 불씨가 해를 넘겨서도 타오르고 있다. 대형 건설사는 계열사 내부와 외부 금융기관의 자금 수혈로 급한 불을 끄고 있지만, 중견 또는 소규모 건설사는 업황 악화 영향을 좀체 벗어나지 못하고 있다. 올해 건설업 폐업 신고 건수는 1000건을 넘었고, 공사 계약액도 소규모 업체들만 줄어든 것으로 나타났다. 여기에 전국 단위의 주택 미분양 규모는 올해도 지속해서 늘고 있다. 건설업계는 주택 수요를 늘릴 세제 혜택 등이 필요하다는 의견을 내놓고 있다.

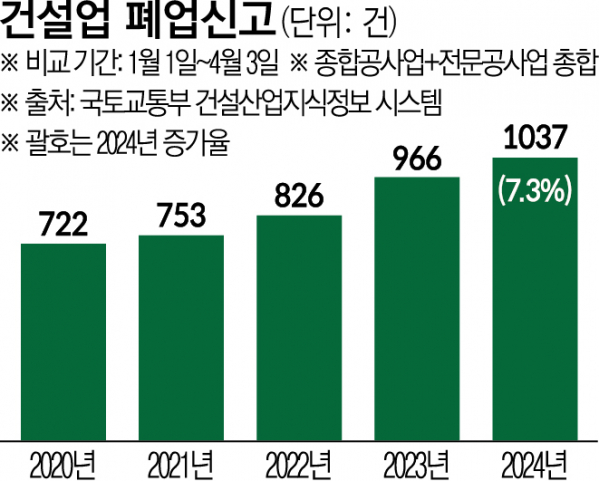

3일 국토교통부 건설산업지식정보시스템(키스콘)에 따르면, 올해(1월 1일~4월 3일) 기준 건설업 폐업신고 건수는 총 1037건으로 집계됐다. 이는 지난해 같은 기간 966건과 비교하면 7.3%(71건) 늘어난 수준이다. 최근 5년간 해당 기간 폐업 신고한 건설업체는 2022년 826건, 2021년 753건, 2020년 722건 등으로 갈수록 늘고 있다.

업황 악화 영향으로 건설업 폐업 신고와 함께 신규등록 업체도 줄었다. 올해 2월 종합건설업 신규 등록 업체는 52건으로 지난해 2월 241건과 비교하면 78% 급감했다. 종합건설업 신규 등록 업체는 누적 기준으로 2022년 5146건으로 급증했지만, 지난해에는 1307건으로 대폭 줄었다. 반면 폐업 업체는 2022년에 261건이었지만, 지난해에는 418건으로 60% 이상 늘었다. 올해도 2월 기준으로 누적 폐업은 68건으로 지난해 2월 기준 51건보다 33% 더 많은 수준이다.

건설업계 관계자는 “건설업 폐업 신고는 부도 등의 이유로 문을 닫는 경우도 있지만, 경영 악화나 자본금 유지 불가 등의 사유로 면허를 유지할 수 없을 때 폐업을 자진해서 신고하는 경우가 많다”며 “어느 경우든 폐업 신고 건수가 늘어난 것은 그만큼 시장이 어렵다는 것을 뜻한다”고 설명했다.

특히 소수의 대형 건설사를 제외하면 대부분 건설업체는 지방에서 소규모로 운영된다. 소형 업체가 직접 시공하기보다는 대형 건설사의 지역 현장 건설 물량을 하도급 또는 재하도급받아 운영하는 경우가 대다수다. 지방 건설경기가 서울을 포함한 수도권보다 더 나쁜 최근 상황을 고려하면, 지방에서 하도급으로 운영되는 소형 건설사의 위기는 피할 수 없는 상황이다.

당장 공사 계약액 규모만 봐도 대형사와 소규모 건설업체 간 양극화 현상이 뚜렷하다. 국토부가 발표한 ‘지난해 4분기 건설공사 계약액’ 현황에 따르면, 건설 기업 규모 ‘상위 1~50위’ 기업 계약액은 31조6000억 원으로 지난해 같은 기간보다 30.1% 증가했다.

반면 ‘301~1000위’ 기업 계약액은 5조1000억 원으로 전년 대비 12.8% 줄었다. 그 외 소규모 기업은 총 24조 원으로 지난해 같은 기간보다 10.6% 감소하는 등 소규모 기업의 일감 감소세가 더 큰 셈이다.

지방의 미분양 주택 역시 쌓여만 간다. 국토부가 발표한 ‘2월 주택통계’에 따르면, 전국 미분양 주택은 6만4874가구로 조사됐다. 이 가운데 지방 미분양 물량은 전체의 82% 수준인 5만2918가구로 집계됐다.

다만 정부는 시장 안팎의 경고음에도 ‘위기론은 기우’라는 입장이다. 박상우 국토부 장관은 전날 간담회에서 “위기론은 과장돼 묘사된 것”이라며 “건설업계 전반에 도미노 현상이 온다고 그래도 정부가 세금으로 개입하는 건 아니다”고 선을 그었다.

이런 정부 인식과 별개로 건설업계에선 위기설 조기 진화를 위한 주택 수요진작책 등 정부 대응안 발표가 시급하다고 입을 모으고 있다.

김정주 한국건설산업연구원 연구위원은 전날 정책 세미나에서 “PF부실 문제는 분양시장 활성화를 통해서만 해결할 수 있다”며 “미분양 심각 지역을 중심으로 다주택자 조세 부담 완화와 임대사업자 조세 지원 확대 등 매수 여건을 확충해 수요진작책을 마련해야 한다”고 말했다.

고준석 연세대 경영대 상남경영원 교수는 “결국 지방을 중심으로 한 미분양 주택 때문에 위기론이 이어지는 것”이라며 “특히, 아파트보다 비(非)아파트에 PF가 많이 몰려있어 시장 내 유동성 확보가 더 어려운 상황이고, 정부 역시 비아파트 중심의 PF 상황 때문에 단순히 금융기관의 PF 연장 등 금융 지원만으로 사태를 해결하긴 어렵다”고 말했다.

그러면서 “정부가 당장은 위험 수준이 아니라고 하지만 현재 이제 연체율을 보면, 가계 연체율보다 기업 연체율이 높고 또 1금융권보다는 저축은행 등 2금융권의 자금 연체율이 더 높게 나오는 등 리스크가 상당하다”며 “주택 수요를 늘리기 위한 취득세 등 세제 완화가 선행돼야 한다”고 말했다.

![잠자던 내 카드 포인트, ‘어카운트인포’로 쉽게 조회하고 현금화까지 [경제한줌]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2100528.jpg)

!['20년 째 공회전' 허울 뿐인 아시아 금융허브의 꿈 [외국 금융사 脫코리아]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2100022.jpg)

![[단독]"한 번 뗄 때마다 수 백만원 수령 가능" 가짜 용종 보험사기 기승](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2100020.jpg)

![8만 달러 터치한 비트코인, 연내 '10만 달러'도 넘보나 [Bit코인]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2100256.jpg)

![환자복도 없던 우즈베크에 ‘한국식 병원’ 우뚝…“사람 살리는 병원” [르포]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2099863.jpg)

![불 꺼진 복도 따라 ‘16인실’ 입원병동…우즈베크 부하라 시립병원 [가보니]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2099872.jpg)

![“과립·멸균 생산, 독보적 노하우”...‘단백질 1등’ 만든 일동후디스 춘천공장 [르포]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2099348.jpg)

![잠자던 내 카드 포인트, ‘어카운트인포’로 쉽게 조회하고 현금화까지 [경제한줌]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2100528.jpg)

![윤석열 정부 전반기 국정성과 평가하는 한동훈 대표 [포토]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2100609.jpg)