연령대가 내려갈수록 장례방식을 본인이 결정해야 한다는 비율이 높았다. 특히 만19~29세의 경우 ‘본인(생전 결정)’을 희망하는 비율이 53.5%로 절반을 넘었다. 남성(41%)보다는 여성(50.3%)이, 기혼자(44.7%)보다는 미혼자(45.5%)가 장례방식을 본인이 결정하는 게 좋겠다고 응답했다. 원하는 임종 장소로는 자택 등 주거지(39.7%)가 가장 많이 꼽혔다. 이어 병원 등 의료기관(30.1%), 잘 모르겠다(21.6%), 요양원(7.3%) 순이었다.

별도로 만난 7080세대와 Z세대들도 비슷한 의견이었다. 황망한 죽음은 ‘애사’임에 분명하지만 자신의 장례가 마냥 무겁고 슬픈 분위기가 아닌, 마지막을 함께할 수 있는 뜻깊은 자리 ‘해피엔딩’이 됐으면 좋겠다는 데 공감하는 이들이 많았다.

‘죽음이 무엇인가’라는 질문에 올해 미수(米壽)를 맞은 김종화(남·88) 씨는 이같이 답했다. “죽음은 삶의 완성”이라거나 “죽음은 곧 구원”이라는 막연한 긍정성과 궤를 달리 하는 답변이다. 지상 최대의 권력과 부를 누려도 언젠가, 누구나 죽는다는 사실은 묘한 위로감을 준다.

김 씨는 일제강점기인 1935년에 태어났다. 격동의 한국 현대사가 온몸으로 관통했다. 서울시 공무원으로 32년간 일했다고 한다. 그는 인터뷰 시작 전 “빨리 죽어야 하는데, 아직까지 살아 있는 게 민폐”라며 눈을 천천히 감았다가 떴다. 자신의 존재가 삶보다 죽음에 더 가까이 있음을 아는 자만이 할 수 있는 말이다.

지난 7월 27일 서울 강남구 역삼노인복지관에서 만난 7080세대 어르신들은 차분하게 삶의 마지막 순간을 상상했다. 어르신들은 너나 할 것 없이 “죽음을 마주해야 남은 생이 의미가 있다”고 입을 모았다. 마침 복지관에서 최근 어르신을 대상으로 실시한 임종체험 교육을 참가한 후여서 더욱 담담해 보였다.

노래교실, 운동교실 등에 참여하기 위해 이따금씩 복지관에 들른다는 김 씨는 “죽고 난 다음에 관에 들어가는 느낌은 영원히 모르는 거고, 살아 있을 때 관에 들어가는 건 어떨지 궁금했다”며 “막상 관에 들어가보니 그동안 살아온 생활이 주마등처럼 떠올랐다”고 말했다. 이어 작은 목소리로 “관에 들어가 있으니 엄마가 제일 보고 싶었다”고 덧붙였다.

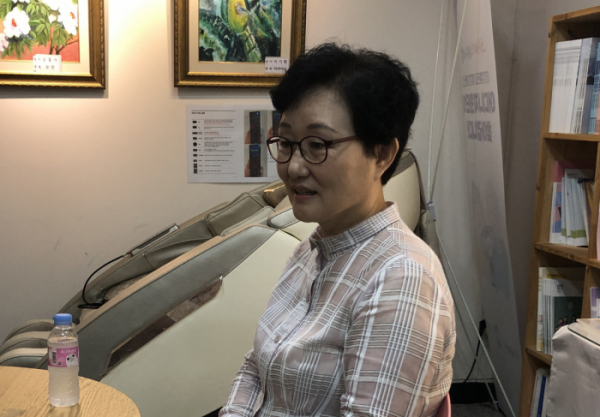

같은 복지관에서 만난 김모니카(여·77) 씨는 “잘 산다는 건 잘 버리는 일과 같다. 내가 갖고 있는 것들과 하나씩 작별하는 것”이라며 “죽기 전까지 잘 버리고, 비워야겠다고 생각한다”고 말했다.

광복 이듬해 태어나 평생 교사로 생활하고 은퇴했다는 김 씨에게는 아픈 손가락이 있다. 중증 발달장애가 있는 50대 딸이다. 장애 자녀를 둔 부모들은 대개 자식보다 하루만 더 살고 싶다는 소망을 내비친다. 하지만 김 씨는 달랐다. 그는 “나도 예전에는 그렇게 생각했다. 하지만 이젠 아니다. 너는 너대로, 나는 나대로의 삶이 있다”며 “살아있는 날 까지 최선을 다해서 너랑 나랑 즐겁게 살다 가는 거다. 내가 없어도 잘 살거라고 믿는 거 말고 뭘 할 수 있겠나. 잘 살고 못 살고는 이제 자기 몫이다”고 말했다.

복지관 임종체험 교육에 함께 참여한 박정례(여·68) 씨는 “내 영정사진을 마주했을 때 만감이 교차했다. 순간 돌아가신 어머니 얼굴이 겹쳐지더라”며 “사진 찍을 때 좀 더 밝은 모습으로 찍을 걸. 내 장례식이니까 날 아는 사람들이 많이 올텐데, 좀 웃는 모습으로 찍을 걸 하는 생각이 들었다”고 말했다.

황혼기 어르신들은 우리의 장례문화를 어떻게 생각할까. 본지 설문조사(18일자 10면 참조)에서 부조 문화에 대해 부정적으로 생각하는 비율(29.1%)이 긍정적 비율(19.6%)보다 높았다. 60대 이상에서는 부정(38.1%)과 긍정(22.6%)의 격차가 더 컸다.

김종화 씨는 “부조 문화는 오래 지속된 것은 그만한 이유가 있다. 경제적으로 궁핍한 사람에게는 부조 문화가 꼭 필요하다”며 “장례비도 없이 죽는 사람이 많다. 그걸 보고만 있을 수는 없지 않나. 나는 부조 문화가 그렇게 나쁘다고 생각하지 않는다”고 말했다.

김모니카 씨는 “그냥 몸만 와서 빌어주기만 하면 된다. 바쁘면 안 와도 된다. 난 거기에 대해 그렇게 중요하게 생각하지 않는다”며 “요즘은 연락올 때 미리 ‘부조금 사양’이라고 보내는 사람들도 많다”고 했다.

장묘(葬墓) 방식에 관한 의견도 다양했다.

김종화 씨는 자식들에게 화장을 당부했다. 김 씨는 “멀리 갈 것도 없이 그냥 화장터 옆에 뿌리면 된다. 산이고 바다고 필요 없다. 죽고나서는 근거를 많이 남기면 안 된다. 자식들 바쁜데 제사도 지낼 필요 없다. 그저 살아 있을 때 잘하면 된다”고 했다.

박정례 씨는 “산분장에 특별한 거부감은 없지만 난 매장을 원한다”고 했다. “장례식은 생전 내가 좋아했던 장소에서 했으면 한다. 양수리 팔당댐이 보이는 남향 나무 아래 우리 강아지 두 마리가 묻혀 있는데 거기에서 내 장례식을 하고 싶다”고 말했다.

자신의 장례식장에 틀고 싶은 음악으로 김종화 씨는 임영웅의 ‘어느 60대 노부부 이야기’를, 김모니카 씨는 모차르트 ‘피아노 협주곡 23번’을, 박정례 씨는 고복수의 ‘희망가’를 꼽았다.

※본 기획물은 정부광고 수수료로 조성된 언론진흥기금의 지원을 받았습니다.

![잠자던 내 카드 포인트, ‘어카운트인포’로 쉽게 조회하고 현금화까지 [경제한줌]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2100528.jpg)

!['20년 째 공회전' 허울 뿐인 아시아 금융허브의 꿈 [외국 금융사 脫코리아]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2100022.jpg)

![[단독]"한 번 뗄 때마다 수 백만원 수령 가능" 가짜 용종 보험사기 기승](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2100020.jpg)

![8만 달러 터치한 비트코인, 연내 '10만 달러'도 넘보나 [Bit코인]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2100256.jpg)

![환자복도 없던 우즈베크에 ‘한국식 병원’ 우뚝…“사람 살리는 병원” [르포]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2099863.jpg)

![불 꺼진 복도 따라 ‘16인실’ 입원병동…우즈베크 부하라 시립병원 [가보니]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2099872.jpg)

![“과립·멸균 생산, 독보적 노하우”...‘단백질 1등’ 만든 일동후디스 춘천공장 [르포]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2099348.jpg)

![[종합] 서울 하늘길, 새로운 교통수단으로…내년 UAM 실증 돌입](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2100523.jpg)

![잠자던 내 카드 포인트, ‘어카운트인포’로 쉽게 조회하고 현금화까지 [경제한줌]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2100528.jpg)

![민주당, 국정농단 규탄·특검 촉구 천만인 서명운동본부 발대식 [포토]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2100572.jpg)