실효성 있는 경기 대책 내놓기 어려워

되레 적절한 정책 운영 요구받을 수도

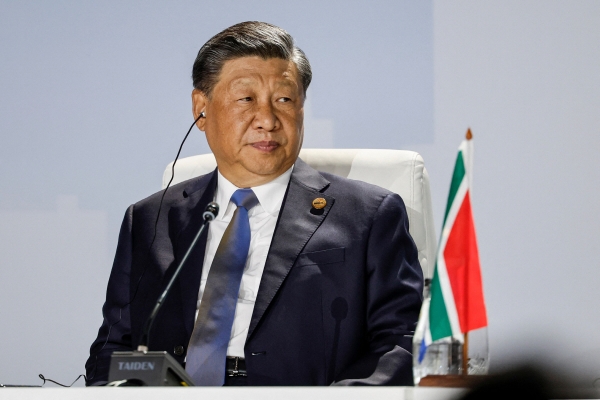

최근 일본 니혼게이자이신문(닛케이)에 따르면 시 주석은 2012년 집권 이후 단 한 번도 빠진 적 없는 G20 회의에 처음으로 불참했다. 이에 따라 국제사회에서는 그 이유를 두고 인도 견제 목적, 건강 불안설 등 갖가지 추측이 나돌았다. 8월 브릭스(BRICs·브라질, 러시아, 인도, 중국, 남아프리카공화국) 정상회의, 11월 아시아태평양경제협력체(APEC) 회의 등 빡빡한 일정을 고려했을 때 컨디션 관리 차원에서 G20 회의 정도는 건너뛰었을 수 있다는 해석도 제기됐다.

그 이유가 무엇이든 분명한 것은 중국이 후진타오 전 주석 시절부터 가장 중시해 왔던 G20의 의미가 퇴색했다는 것이라고 닛케이는 짚었다.

첫 G20 정상회의는 글로벌 금융위기 직후인 2008년 11월이었다. 아들 조지 W. 부시 전 미국 대통령의 요청에 따라 각국 정상이 한자리에 모였다. 세계 경제 대공황 위기 속에서 열린 회의에서 가장 주목을 받은 인물은 단연 후진타오 당시 국가주석이었다.

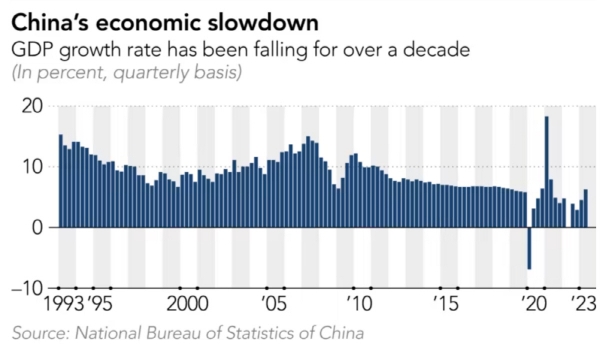

당시 중국은 세계 경제 회복의 견인차 역할을 했다. 중국 국내총생산(GDP)의 13%에 이르는 4조 위안(약 727조5200억 원) 규모의 경기 부양책을 마련했다. 대규모 인프라와 부동산 투자가 제조업 성장을 이끌면서 탄탄한 수요를 창출했다. 중국은 가장 빨리 글로벌 금융위기에서 벗어나는 저력을 보였으며, 이는 세계 경제 회복의 선순환으로 이어져 ‘세계 경제를 구했다’는 평가를 받았다.

G20은 원래 경제를 논의하는 자리다. 이러한 상황에서 시 주석이 G20에 참석한다고 해도 실효성 있는 경기 대책을 내놓을 여유가 없다. 오히려 그 자리에서 중국 경제가 세계 경제의 발목을 잡지 않도록 적절한 정책 운영을 요구받을 수도 있다. 이 경우 세계 2위 경제대국의 수장인 시 주석은 완전히 체면을 구기게 되는 셈이다.

닛케이는 “애초 미국을 비롯한 자유주의 진영이 주도해 시작된 G20에 중국이 편안함을 느꼈을 리 없다”며 “브릭스라는 틀을 통해 신흥 개발도상국을 포섭하는 편이 중국이 조명되기 쉽고, 마음 또한 편할 것”이라고 전했다.

![긁어 부스럼 만든 발언?…‘티아라 왕따설’ 다시 뜨거워진 이유 [해시태그]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2100644.jpg)

![잠자던 내 카드 포인트, ‘어카운트인포’로 쉽게 조회하고 현금화까지 [경제한줌]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2100528.jpg)

![[단독]"한 번 뗄 때마다 수 백만원 수령 가능" 가짜 용종 보험사기 기승](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2100020.jpg)

![8만 달러 터치한 비트코인, 연내 '10만 달러'도 넘보나 [Bit코인]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2100256.jpg)

![환자복도 없던 우즈베크에 ‘한국식 병원’ 우뚝…“사람 살리는 병원” [르포]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2099863.jpg)

!["한국은 '이것' 가능한 유일무이한 국가" 방산주 '이렇게' 투자할 때입니다 ㅣ 이영훈 이사 [찐코노미]](https://i.ytimg.com/vi/B9X9jpK5FGE/mqdefault.jpg)

![[아시아증시] 미국 증시와 디커플링…항셍지수 1.7%↓](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2100674.jpg)

![[종합] 이시바 일본 총리, 재선출 됐지만...여소야대 정국·트럼프 대처 등 과제 산적](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2100683.jpg)

![[상보] 일본 이시바, 중의원 결선투표 끝에 총리 재선출](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2100667.jpg)

![[상보] 일본, 이시바‧노다 중의원 총리지명 선거 결선 투표...30년 만에 처음](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2100629.jpg)

![[찐코노미] "한국은 이것 가능한 유일무이한 국가"…방산주 '이렇게' 투자할 때](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2100715.jpg)

![코스피 1% 이상 하락... 2531.66에 마감 [포토]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2100641.jpg)