7월→8월 인상률 0.1%에 그쳐

가격 상승 폭 꺾이고 인센티브↑

제값받기 대신 점유율 확대 추진

현대차그룹이 최근 미국 현지에서 제값 받기 전략을 축소하는 대신 가격 할인 폭을 키워 점유율 확대에 나서고 있다. 현대차 기준으로 북미 매출이 한국보다 높은 만큼 향후 이 같은 가격 정책의 변화가 어떤 결과로 이어질지 주목된다.

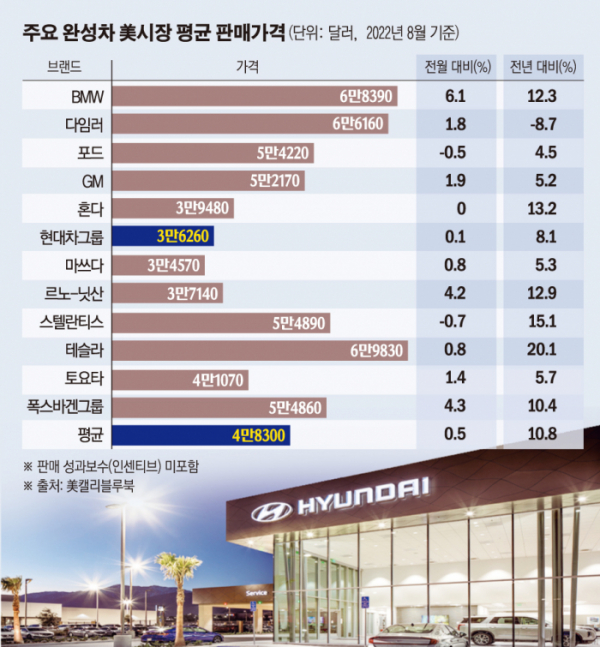

19일 미국 최대 신차거래 플랫폼 켈리블루북(Kelly Blue Book)과 주요 외신 등에 따르면 지난 8월 미국 현지에서 거래된 현대차와 기아의 평균 판매가격은 지난해 같은 기간(3만3550달러) 대비 8.1% 오른 3만6260달러를 기록했다.

켈리블루북(KBB)이 도출하는 이 평균치는 지역별로 나아가 딜러별로 천차만별인 ‘인센티브’를 제외한 수치다. 신차 운송료와 인센티브 등이 빠져있어 가장 객관적인 평균 가격으로 인정받고 있다.

최근 1년 사이 현대차그룹의 미국 평균 차 가격은 8% 넘게 급증했다. 반면 최근 들어 이런 상승세는 한풀 꺾인 상태다. 8월 평균 판매가격(3만6260달러)은 전달인 7월(3만6240달러)과 비교해 0.1% 상승하는 데 그쳤다. 현대차그룹의 평균 판매가격이 1년 사이 8.1% 상승하는 사이, 전체 자동차 업계는 이보다 높은 10.8%(평균치) 차 가격을 올렸다.

7~8월 사이 현대차의 평균 가격이 0.1% 상승한 사이 전체 제조사 평균 인상률은 0.5% 수준이었다. 현대차는 경쟁사보다 가격 인상 폭을 최소화하면서 시장에서 점유율 확대를 통한 경쟁력을 확보 중인 셈이다.

다만 고급차 브랜드와 일부 일본 제조사는 꾸준히 차 가격을 올리고 있다. 산업 수요가 고급차로 이동하고 있어 혼다와 스바루 등은 신차를 앞세워 제값 받기를 추진하고 있기 때문이다.

독일 BMW그룹의 평균 가격은 전년 대비 12.3% 증가했고, 아우디를 포함한 폭스바겐그룹도 전년 대비 10.8% 올렸다. 업계에선 자동차용 반도체 공급 부족에 따라 공장별 가동률이 하락하면서 판매할 차도 모자라는 판국에 굳이 차를 할인해서 팔 이유가 없다는 게 이들의 전략이라고 분석한다.

현대차의 최근 이런 가격전략의 수정은 판매 차종의 ‘라이프사이클(교체주기)’와 연결돼 있다. 주력 차종이 2019~2020년 사이 출시됐고 이들이 노후화 초기에 진입한 만큼, 가격을 낮춰서라도 점유율 확대를 노리겠다는 전략이다. 여기에 코로나19 팬데믹 이후 북미 점유율 확대가 시작된 만큼, 시장에서 영향력을 유지하겠다는 의지도 포함돼 있다.

현대차그룹의 이런 미국 전략은 향후 회사 전체매출과 영업이익에 적잖은 영향을 미칠 것으로 전망된다. 이미 현대차 기준, 북미 시장 매출이 국내에서 팔리는 내수판매 실적을 웃돌기 시작했기 때문이다.

실제로 지난 1분기 현대차의 북미시장 매출(11조5713억 원)은 내수시장 매출(9조4522억 원)보다 2조1200억 원(약 22.4%) 앞섰다.

북미 매출이 국내 매출을 추월한 것은 2010년 국제회계기준 IFRS가 도입된 이후는 물론, 지역별 매출을 공시한 2014년 후 처음이다. 일부 환차익 영향이 있었음을 고려해도 북미 매출이 한국 매출을 앞선 것은 이례적이다.

현대차그룹 관계자는 “미국 판매가격은 북미권역본부가 책임경영을 앞세워 자체적으로 결정한다”며 “재고 현황과 판매상황 등을 종합적으로 고려해 인센티브를 결정하고, 전체 산업평균치와 경쟁사의 신차 출시 등을 고려해 가격을 결정한다”고 말했다.

!['20년 째 공회전' 허울 뿐인 아시아 금융허브의 꿈 [외국 금융사 脫코리아]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2100022.jpg)

![[단독]"한 번 뗄 때마다 수 백만원 수령 가능" 가짜 용종 보험사기 기승](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2100020.jpg)

![8만 달러 터치한 비트코인, 연내 '10만 달러'도 넘보나 [Bit코인]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2100256.jpg)

![환자복도 없던 우즈베크에 ‘한국식 병원’ 우뚝…“사람 살리는 병원” [르포]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2099863.jpg)

![불 꺼진 복도 따라 ‘16인실’ 입원병동…우즈베크 부하라 시립병원 [가보니]](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2099872.jpg)

![[BioS]한미약품, 11일 기관투자자 대상 기업설명회 열어](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2100453.jpg)

![“과립·멸균 생산, 독보적 노하우”...‘단백질 1등’ 만든 일동후디스 춘천공장 [르포]](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2099348.jpg)

![[정치대학]이재명, 정치운명 가를 ‘운명의 주’…시나리오별 파장은?](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2100294.jpg)

![오세훈 서울시장, 제7회 AI·드론봇 전투발전 콘퍼런스 [포토]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2100458.jpg)