가상자산 업계 안팎에서 거래소의 기능을 쪼개야 한다는 주장이 제기되고 있다.

상장심사ㆍ거래지원ㆍ예탁 등 금융기관이 분산해 가지고 있는 기능들이 가상자산 거래소에 모두 집합해있다는 문제의식에서다. 정부 및 국회에서는 기본법 논의 중 이해 상충을 최소화하는 과정을 거쳐야 한다는 목소리가 흘러나오고 있다.

지난 15일 자본시장연구원은 '디지털 자산시장 확대: 평가와 정책과제'(신진영 원장, 김갑래 선임 연구위원, 장보성 연구위원)'를 주제로 포럼을 개최했다.

디지털 자산시장의 동향과 문제점, 개선방안, 그리고 최근 문제가 됐던 스테이블 코인을 비롯해 한국은행에서 모의 실험을 진행 중인 중앙은행 디지털화폐(CBDC)에 대해서 다뤘다.

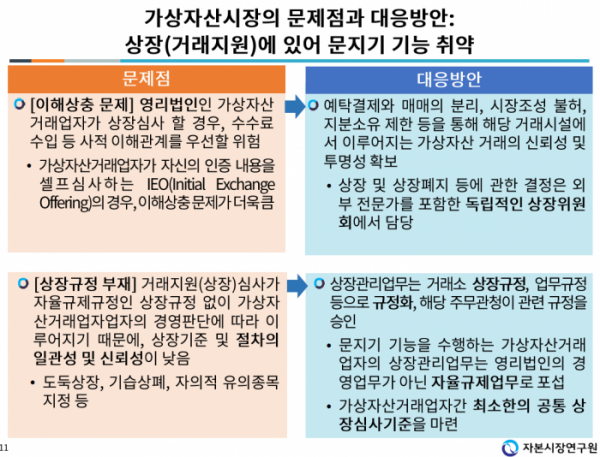

먼저 이날 발표에서는 가상자산 시장의 문제점 중 하나로 '상장(거래지원)에 있어 문지기 기능이 취약하다'라는 점이 꼽혔다. 또 윤석열 대통령이 대선 공약 중 하나로 거론했던 IEO(Initial Exchange Offering)의 경우 가상자산거래업자(거래소)가 자신의 인증 내용을 셀프심사해 이해상충 문제가 크다고 지적했다.

더불어 가상자산 상장(거래지원) 심사가 규정 없이 가상자산 거래업자의 경영판단에 따라 이뤄져 기준 및 절차의 신뢰성이 낮다는 지적도 나왔다. 도둑상장, 기습상폐, 자의적 유의 종목 지정 등이 빈번하다는 것이다.

대응 방안으로 예탁결제와 매매의 분리 등을 꼽았다. 상장 및 상장폐지 등에 관한 결정은 외부 전문가를 포함한 독립적인 상장위원회에서 담당하고, 상장관리업무 또한 영리법인의 경영업무가 아닌 자율규제업무로 포섭해야 한다는 것이다.

업계 안팎에서는 가상자산 거래소가 기존 주식시장의 시스템을 준용, 기능을 분화해야 한다는 주장도 흘러나온다. 특히 가상자산 기본법을 준비 중인 국회에서는 금융위원회가 증권성을 기준으로 가상자산 시장을 살펴보겠다고 밝힌 만큼 자본시장법과의 유사성에 관해 연구하는 중이다.

여당 관계자는 "증권사의 경우 예탁, 결제, 신용평가, 거래지원 등의 기능이 모두 나뉘어있다"라며 "가상자산 시장의 경우 거래소 한 곳에 다 들어가 있다"라고 말했다.

이어 "금융 지주회사처럼 주요 기능을 제외하고 모듈화해 (거래소를) 나눌지 논의가 필요하다"라며 "중소기업중앙회의 사례처럼 공공성을 확충하기 위해 협회가 사업에 진출한 모델도 있지 않아"라고 귀띔했다.

한편 거래소에서는 기능을 분화하는 게 디지털 자산의 본질에 역행한다고 간주하고 있다. 증권과 다른 가장 큰 특성으로 탈국경이 꼽히고, 서킷 브레이커 등 증권 시장에서 가능한 제도가 디지털자산 쪽에서는 구동되기 어렵다는 것이다.

가상자산 거래소 관계자는 "개인 지갑이라는 형태도 증권 시장에는 없고, 증권은 예탁원에 종속된 단일시장 단일서버 형태를 띤다"라며 "(가상자산은) 분산화 서버고 글로벌 시장인만큼 특성에 맞는 제도와 산업 구조가 필요하지 않겠나"라고 답했다.

다른 가상자산 거래소 관계자 또한 "최근 가상자산 업권법과 기존 자본시장법을 믹스하려는 여러 구상들이 있는 것으로 보인다"라며 "가상자산 시장의 특성에 대해 논의가 필요하다"라고 말했다.

![긁어 부스럼 만든 발언?…‘티아라 왕따설’ 다시 뜨거워진 이유 [해시태그]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2100644.jpg)

![잠자던 내 카드 포인트, ‘어카운트인포’로 쉽게 조회하고 현금화까지 [경제한줌]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2100528.jpg)

![[단독]"한 번 뗄 때마다 수 백만원 수령 가능" 가짜 용종 보험사기 기승](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2100020.jpg)

![8만 달러 터치한 비트코인, 연내 '10만 달러'도 넘보나 [Bit코인]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2100256.jpg)

![환자복도 없던 우즈베크에 ‘한국식 병원’ 우뚝…“사람 살리는 병원” [르포]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2099863.jpg)

![[종합2] 집단대출 '우려'에도…5대은행 '둔촌주공' 잔금대출 취급](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2100424.jpg)

![[종합2] '풍선효과'에 가계대출 폭증…대책 마련 서두르는 2금융권](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2049554.jpg)

![[급등락주 짚어보기] DS단석, 무상증자 소식에 ‘상한가’](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2100648.jpg)

![[장외시황] 에스엠랩, 4.26% 하락](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2100645.jpg)

![[찐코노미] "한국은 이것 가능한 유일무이한 국가"…방산주 '이렇게' 투자할 때](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2100715.jpg)

![코스피 1% 이상 하락... 2531.66에 마감 [포토]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2100641.jpg)