신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진환자 중 ‘일반관리군’ 재택치료 대상자에 대한 상시 모니터링을 폐지하는 ‘셀프 치료’ 시행을 앞두고 현장의 우려가 커지고 있다. 지금도 오미크론 변이를 중심으로 코로나19 확진자가 폭증하는 탓에 안내·관리가 원활히 이뤄지지 않아서다. '방역 방치'논란이 확산하는 이유다.

◇“양성 판정 후 연락두절…문의할 곳도 없어”

인천 연수구에 거주하는 A(46·남) 씨는 이달 3일 코로나19 양성 판정을 받았다. 다음 날 아내와 딸도 확진됐다. 하지만 보건소에서 온 연락이라곤 양성을 통보하는 메시지 하나뿐이다. 5일 저녁부터 가슴 통증을 느껴 보건소에 전화했지만, 연락이 닿지 않았다. 6일 오전 10시쯤 증상이 심해져 119에 전화하고 3시간이 지난 뒤에야 보건소로부터 전화를 받았다. A 씨는 보건소를 통해 재택치료 모니터링 의료기관을 안내받고, 오후 10시가 지나 의사와 통화했다. 약을 전달받은 건 7일 오전이었다. 체온·산소포화도 측정기는 같은 날 오후에야 받았다.

처음 보건소에 전화한 뒤 꼬박 이틀이 지나서야 필요한 약품·물품을 전달받았지만, 이게 끝이 아니다. 그는 “오늘(8일)도 담당 공무원의 안내를 못 받아 자가격리 애플리케이션(앱) 등록도 못 하고 있다”고 토로했다.

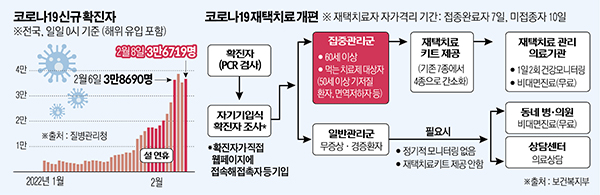

이런 상황에 재택치료 대상자를 집중관리군과 일반관리군으로 나눠 관리하는 새 치료체계가 도입되면 현장의 어려움은 더 커질 것으로 보인다.

60세 이상과 50세 이상 고위험·기저질환자는 집중관리군으로 분류돼 해열제, 체온계, 산소포화도 측정기, 세척용 소독제, 자가검사키트 등 재택치료 키트와 하루 2회 유선 모니터링을 받지만, 전체 확진자의 76.5%에 달하는 일반관리군은 재택치료 키트는 물론, 유선 모니터링도 못 받는다. 치료 물품을 직접 구입하고, 증상이 발생하면 다니던 병·의원이나 호흡기전담클리닉에 전화해 비대면 진료를 받아야 한다. 대면 진료가 필요하면 외래진료센터를 방문해야 하는데, 6일 기준 전국 외래진료센터는 66곳에 불과하다.

현재도 재택치료 대상자 폭증으로 문의·진료가 제대로 이뤄지지 않는 상황에서 치료체계 전환으로 재택치료 키트 보급과 모니터링마저 끊기면, 일반관리군 환자들은 사실상 방치될 수밖에 없다. 신상엽 한국의학연구소 학술위원장은 “일일 확진자가 10만 명을 넘어서면 매일 집중관리군만 1만~2만 명씩 늘어나게 된다. 일반관리군은커녕 집중관리군도 관리가 어려워진다”며 “그나마 과거에는 1339 같은 핫라인을 통해 교통정리라도 됐는데, 이제는 일반관리군이 어려움을 겪을 때 연락할 곳조차 없다”고 지적했다.

◇재택치료자 16만 명…취약계층 어쩌나

보건복지부 중앙사고수습본부(중수본)에 따르면, 이날 0시 기준 재택치료 대상자는 15만9169명이다. 나흘 연속으로 3만 명대 신규 확진자가 발생하면서 재택치료자도 눈덩이처럼 불어나고 있다. 제한된 치료 역량을 고려할 때 무증상·경증환자 관리체계 단순화는 불가피한 선택이지만, 위급상황 발생 시 대응이 제대로 이뤄지지 않는 점은 개선이 필요한 과제다.

특히 취약계층 일반관리군은 더 큰 어려움을 겪을 수밖에 없다. 치료 물품을 자비로 구입해야 하는 데다, 대신 물품을 사다 줄 지인이나 동거가족이 없다면 치료도 제때 받을 수 없어서다. 신 위원장은 “비대면 진료를 한다고 해도 의사가 최소한의 판단을 하려면 발열, 산소포화도를 체크해야 한다”며 “그것조차 물품 지원이 안 되면 연락이 닿아도 진료가 어렵다”고 말했다.

방역당국은 재택치료 중 의료조치가 필요한 사례는 많지 않을 것으로 보고 있다. 서울시의 경우, 지난해 10월 이후 재택치료자 중 병원과 생활치료센터, 응급실로 옮겨진 비율은 각각 1.9%, 1.1%, 0.4%에 불과했다. 재택치료 중 의료조치가 필요한 환자 비율은 3.0%였다.

![긁어 부스럼 만든 발언?…‘티아라 왕따설’ 다시 뜨거워진 이유 [해시태그]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2100644.jpg)

![잠자던 내 카드 포인트, ‘어카운트인포’로 쉽게 조회하고 현금화까지 [경제한줌]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2100528.jpg)

![[단독]"한 번 뗄 때마다 수 백만원 수령 가능" 가짜 용종 보험사기 기승](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2100020.jpg)

![8만 달러 터치한 비트코인, 연내 '10만 달러'도 넘보나 [Bit코인]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2100256.jpg)

![환자복도 없던 우즈베크에 ‘한국식 병원’ 우뚝…“사람 살리는 병원” [르포]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2099863.jpg)

!["한국은 '이것' 가능한 유일무이한 국가" 방산주 '이렇게' 투자할 때입니다 ㅣ 이영훈 이사 [찐코노미]](https://i.ytimg.com/vi/B9X9jpK5FGE/mqdefault.jpg)

![다시 ‘트럼프 시대’, 국회는?…무역장벽·리쇼어링 대비 [관심法]](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2100699.jpg)

![부정평가 커진 尹...후반기 '양극화 타개' 주력[종합]](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2098947.jpg)

![尹 "임기 후반 소득·교육 불균형 등 양극화 타개 노력"[종합]](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2099177.jpg)

![[찐코노미] "한국은 이것 가능한 유일무이한 국가"…방산주 '이렇게' 투자할 때](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2100715.jpg)

![코스피 1% 이상 하락... 2531.66에 마감 [포토]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2100641.jpg)