LTV·DTI 등 정책 완화했지만

文정부, 다주택자 옥죄기 나서

집값 폭등·稅 폭탄 혼란 가중

정부만 ‘세수 대박’ 승자로 남아

주택담보인정비율(LTV) 한도를 50%에서 70%로, 총부채상환비율(DTI)은 50%에서 60%로 각각 상향 조정했다. 시장은 “정부가 나서서 ‘빚내서 집 사라’는 신호를 줬다”고 평가했다.

재건축 연한 단축(40년→30년), 재개발 임대주택 건설비율 완화(20%→15%), 수도권 공공택지 전매제한 및 거주의무기간 단축, 주택 청약에서 다주택자 감점 폐지 등을 담은 9·1 부동산 대책이 나오자 집을 사려는 사람이 크게 늘었다.

2014년 연간 총주택 매매 거래량은 100만5173건으로, 2006년 이후 최대치를 기록했다. 이듬해에는 119만3691건으로 역대 최대치를 갈아치웠다. 3주택 이상 다주택자는 2015년에 전년 대비 28.4%(30만5478명→39만2107명) 급증했고, 서울에서도 21.4%(7만1487명→8만6766명) 늘었다.

하지만 2017년 문재인 정부가 들어서자 상황은 180도 달라졌다. 문 정부 첫 부동산 종합대책인 2017년 8·2 대책에서 김현미 당시 국토교통부 장관은 “이번 부동산 대책의 특징은 집 많이 가진 사람은 불편하게 된다는 것이다. 내년 4월까지 시간을 드렸으니 자기가 사는 집이 아닌 집들은 파시라”고 말했다.

정부의 부양책에 호응해 집을 산 사람들을 당황했다. 특히 하루아침에 ‘적폐’로 내몰린 다주택자들은 각자 살길을 찾아야 하는 처지가 됐다. 이들은 집을 파는 대신 임대사업자로 등록하거나 자녀에게 증여하며 버티기에 들어갔다. 이후 쏟아낸 수십 차례의 ‘집 가진 죄인’ 소탕 대책은 부동산 폭등과 세금 폭탄만 남기게 됐다.

부동산 시장의 정책 뒤집기는 사실 낯선 장면도 아니다. 부동산 시장은 새로운 정부가 들어설 때마다 격변을 맞았다. 국제통화기금(IMF) 외환위기 여파로 초토화된 부동산 시장을 넘겨받은 김대중 정부는 분위기부터 띄워야 했다. 분양가부터 자율화했다. 양도소득세 및 취·등록세 감면, 전매 제한 폐지, 청약요건 완화, 대출 확대 등 다양한 부양책도 등장했다. 분양가는 천정부지로 뛰었고 김대중 정부 시절 전국 아파트값은 평균 38%, 서울 아파트값은 60% 올랐다.

과열된 시장을 넘겨받은 노무현 정부는 ‘부동산 투기와의 전쟁’을 선언했다. 강남·서초·송파·목동·분당·용인·평촌 등 7곳을 ‘버블 세븐’으로 지정하고 단속에 나섰다. 종합부동산세 신설, 양도소득세 강화, 분양권 전매 제한 등 강경책을 쏟아냈고 분양가 자율화는 폐지했다. DTI(총부채상환비율)·LTV(주택담보대출비율)는 40%까지 낮췄다.

이명박 정부 때는 노무현 정부가 박아놓은 부동산 대못 뽑기가 이어졌다. 건설사 최고경영자(CEO) 출신인 이명박 대통령은 집권 중반기부터 취·등록세 감면, 미분양 주택 양도세 면제, 대출 규제 완화 등 부양책을 내놨다. 여기에 대규모 공급 정책이 맞물리면서 서울 아파트 시장은 사상 처음 하락세를 나타냈다. 이명박 정부 시절 서울 아파트값은 평균 3% 뒷걸음질 쳤다.

부동산 시장은 상황에 따라 혹은 이념에 따라 냉온탕을 오간 역대 정부 경제 정책의 기록관이라 해도 과언이 아니다. 급등하면 규제책을, 부진하면 활성화 대책을 쏟아내며 갈지자 행보를 보여왔다. 장기간 불확실성에 시달려온 부동산 시장 참여자들은 불신과 불안에 이골이 날 지경이다.

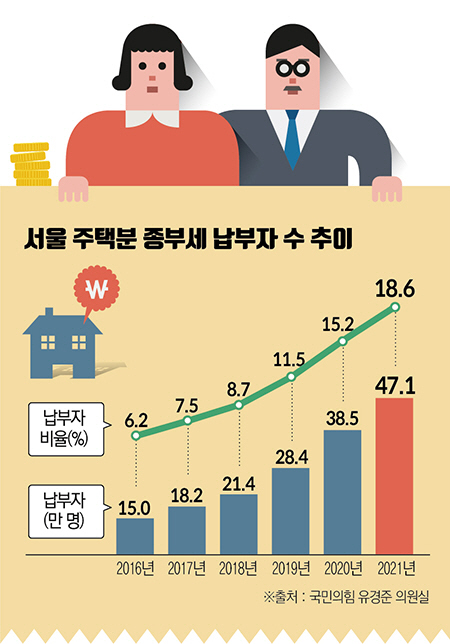

문제는 수십 년째 반복된 정책 뒤집기의 후유증은 고스란히 시장의 몫으로 남았다는 점이다. 무주택자는 ‘벼락거지’, 유주택자는 ‘납세거지’가 됐고 세금을 왕창 걷은 문재인 정부만 유일한 승자가 됐다는 푸념이 나오는 이유다.

!['20년 째 공회전' 허울 뿐인 아시아 금융허브의 꿈 [외국 금융사 脫코리아]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2100022.jpg)

![[단독]"한 번 뗄 때마다 수 백만원 수령 가능" 가짜 용종 보험사기 기승](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2100020.jpg)

![8만 달러 터치한 비트코인, 연내 '10만 달러'도 넘보나 [Bit코인]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2100256.jpg)

![환자복도 없던 우즈베크에 ‘한국식 병원’ 우뚝…“사람 살리는 병원” [르포]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2099863.jpg)

![[정치대학]이재명, 정치운명 가를 ‘운명의 주’…시나리오별 파장은?](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2100294.jpg)

![하나금융그룹, '모두하나데이' 소외계층에 김장김치 1만1111포기 전달 [포토]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2100477.jpg)