한국은행이 중앙은행 발행 디지털화폐(CBDC) 모의실험을 통해 대체 불가능한 토큰(NFT) 사업에 손을 뻗친 만큼, 관련 부작용도 수면위로 떠오르고 있다. 일부 가상자산 사업자들이 선점효과를 노리며 NFT 시장에 속속 진출하고 있지만, 뚜렷한 가이드라인이 없어 각종 부작용을 낳을 수 있다는 지적이다.

최근 기획재정부는 국세청, 금융위원회 등과 함께 NFT 과세 여부 방안을 검토 중이다. NFT가 특금법 내 가상자산의 정의에 포함되는지를 들여다보고 있다는 것이다. NFT가 대개 실제 예술품과 연동해 발행되는 만큼, 소득세법상 기타소득으로 분류해 과세할지 특금법상 가상자산으로 분류해 과세할지 판단이 필요하다는 것이다.

업계 관계자는 “금융위원회 측에서는 가상자산 관련한 업무도 많고, 내년에 시행될 가상자산 과세에 대한 기준도 뚜렷하지 않아 난색을 보이는 것으로 알고 있다”라고 설명했다.

NFT의 정의나 과세에 대한 논의가 흘러나오고 있지만, 관계 당국이 적극 나서지 않아 아직 명확한 기준이 세워지지 않고 있는 셈이다.

이 틈을 타 NFT를 활용한 탈세가 이뤄질 수 있다는 지적 또한 나왔다. 업계 전문가는 “NFT의 가장 큰 문제는 가격 산정”이라며 “발행자의 마음대로 NFT의 가격을 매길 수 있고, 누구나 NFT를 구매할 수 있는 만큼 이 과정에서 탈세가 일어날 가능성이 농후하다”라고 지적했다.

가상자산 시장이 태동하던 무렵 다수 발생하던 코인을 통한 탈세가 NFT에서도 재현될 수 있다는 지적이다.

NFT마켓을 관리하는 플랫폼의 의무는 상대적으로 소홀하다는 점 또한 과제로 남았다. NFT 플랫폼들은 NFT 등록 시 발생하는 네트워크 수수료(민트비)를 회원으로부터 받는다. 플랫폼마다 상이하다 대개 2.5~10% 수준이다. 해외 대형 NFT마켓인 오픈씨에 NFT를 유통할 때에도 관련 수수료를 수취한다.

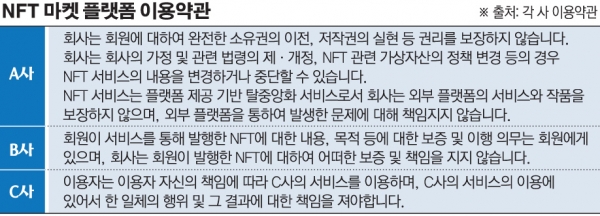

한편 NFT 플랫폼의 이용약관에는 관리 의무를 회피하는 문구들이 다수 등장한다. 한 플랫폼의 이용약관에는 “회사는 외부 플랫폼의 서비스와 작품을 보장하지 않으며, 외부 플랫폼을 통하여 발생한 문제에 대해 책임지지 않습니다”라고 밝히고 있다.

관련해 이투데이가 취재를 시작한 후 NFT 플랫폼들은 “NFT 마켓은 현재 테스트 수준이라 발행자로부터 수수료를 받고 있지는 않은 상태”라고 선을 그었다.

업계 관계자는 “한국은행이 CBDC를 진행하며 이것저것 서비스를 집어넣었는데, NFT도 그 일종”이라며 “이런 부분을 모두 고려하고 넣은 것인지 의문”이라고 지적했다.

!['20년 째 공회전' 허울 뿐인 아시아 금융허브의 꿈 [외국 금융사 脫코리아]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2100022.jpg)

![[단독]"한 번 뗄 때마다 수 백만원 수령 가능" 가짜 용종 보험사기 기승](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2100020.jpg)

![8만 달러 터치한 비트코인, 연내 '10만 달러'도 넘보나 [Bit코인]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2100256.jpg)

![환자복도 없던 우즈베크에 ‘한국식 병원’ 우뚝…“사람 살리는 병원” [르포]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2099863.jpg)

![[종합] 다시 늘어난 가계대출…'풍선효과'에 2금융권 대출 폭증](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2096561.jpg)

![[특징주] 하이로닉, 유럽에서 널리 사용 플라즈마 장비 미 FDA 승인 소식에 상승세](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2100535.jpg)

![[특징주] F&F, 내수·중국 실적 부진에 9%대 내림세](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2100533.jpg)

![[종합] 코스피, 외인 '팔자'에 2530으로 밀려나…코스닥도 2% 하락](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2100516.jpg)

![[정치대학]이재명, 정치운명 가를 ‘운명의 주’…시나리오별 파장은?](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2100294.jpg)

![이재명 민주당 대표, 손경식 경총회장 만나 [포토]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2100510.jpg)