사모펀드 사태로 감독 부실 논란을 일으킨 금융감독원의 공공기관 지정이 유보되자, 뒷말이 무성하다. 금감원의 공공기관 지정 논의의 시작은 ‘라임ㆍ옵티머스 등 사모펀드 감독 부실’이었는데 결론은 ‘경영 효율화’로 귀결됐기 때문이다. 앞서 기획재정부 공공기관운영위원회(공운위)는 금감원의 공공기관 지정을 유보하는 대신 상위 직급 감축, 해외사무소 정비 등을 단서로 달았다. 이에 금감원은 올 상반기 안에 기재부에 조직 운영 효율화 방안을 제출할 예정이다.

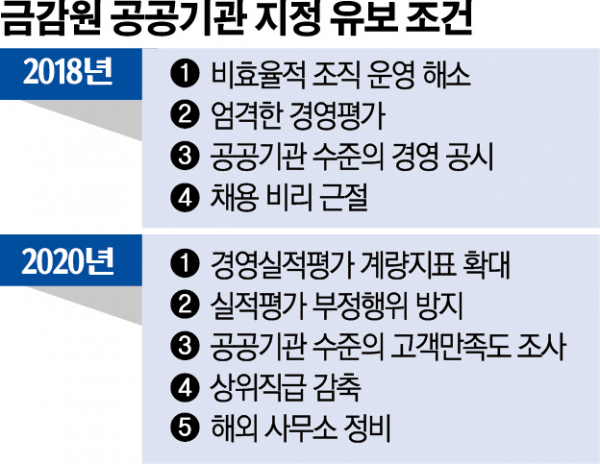

지난달 29일 공운위는 금감원을 공공기관으로 지정하지 않으면서 “금융감독 집행상 독립성 등을 종합적으로 감안해 공공기관 지정을 유보하되 보다 강화된 조건을 부과할 것”이라고 밝혔다. 공운위가 단 조건은 △경영실적평가 계량지표 비중 현행 30%대에서 40% 수준으로 확대 △경영실적평가 과정상 부정행위 확인 시 성과급 환수 △공공기관 수준의 고객만족도 조사 △상위직급 감축 △해외 사무소 정비 등 크게 5가지다.

이를 놓고 전문가들은 공운위의 결정이 ‘답정너(답은 정해져 있고, 너는 대답만 하면 돼)’였다고 지적한다. 과거와 공공기관 논의의 출발점이 다른데, 도착지는 같다는 점에서 공공기관 미지정 결말이 정해져 있던 것 아니냐는 지적이다. 김득의 정의금융연대 대표는 “지난번 (금감원 공공기관 지정 논의는) 채용 비리로 시작했고, 이번에는 사모펀드 감독 부실로 시작했는데 결과(유보 조건)는 똑같다”며 “답(공공기관 미지정)은 정해져 있어 짜여진 각본 같다”고 지적했다.

실제 2017년 감사원은 금감원의 기관운영감사를 하면서 금감원 고위간부가 지인의 부탁을 받고 채용 비리를 저질렀다고 발표했다. 감사원에 따르면 금감원은 직원 채용 필기 합격자 수를 늘려 원래라면 필기시험에 탈락한 A씨를 구제한 뒤 면접에서 높은 점수를 줘 최종 합격시켰다. 그다음 해 공운위는 금감원 공공기관 지정을 유보하면서 △채용 비리 근절 △비효율적 조직 운영 해소 △엄격한 경영평가 △공공기관 수준 경영공시 등 4가지 조건을 제시했다. 당시 논란이 불거진 ‘채용 비리 근절’ 외 경영 효율화 등은 이번에 달린 조건과 판박이다.

조연행 금융소비자연맹 회장은 공운위의 결정에 대해 “타협의 산물로 어정쩡한 조치”라고 비판했다. 금감원을 공공기관으로 지정하지 않으면서 내건 조건이 감독 조건으로 모호하다는 뜻이다. 조 회장은 “현재 금감원은 반민반관의 형태로 이상한 괴물 같은 형태”라며 “공공기관이 지정됐어야 마땅하다”고 말했다.

이에 박정수 이화여대 교수는 공운위가 공공기관 지정의 의미를 좁게 해석한 것이라고 지적했다. 박 교수는 “공운위는 금감원의 공공기관 지정을 경영 효율 차원으로 접근하는데 근본적으로 지정은 투명성과 연결돼 있다”며 “공공기관으로 지정돼 많은 사람이 들여다보면 모니터링이 가능해 투명성을 높일 수 있다”고 설명했다.

![세계 야구 최강국 가리는 '프리미어12'…한국, 9년 만의 우승 가능할까 [이슈크래커]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2100678.jpg)

![‘뉴롯데’ 시즌2 키 잡는 신유열...혁신 속도 [3세 수혈, 달라진 뉴롯데]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/1974471.jpg)

![긁어 부스럼 만든 발언?…‘티아라 왕따설’ 다시 뜨거워진 이유 [해시태그]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2100644.jpg)

![뉴욕 한복판에 긴 신라면 대기줄...“서울 가서 또 먹을래요”[가보니]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2100745.jpg)

![잠자던 내 카드 포인트, ‘어카운트인포’로 쉽게 조회하고 현금화까지 [경제한줌]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2100528.jpg)

![[단독]"한 번 뗄 때마다 수 백만원 수령 가능" 가짜 용종 보험사기 기승](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2100020.jpg)

![[오늘 신상]삼성화재 "고령자 비상제동장치 달면 보험료 2.7% 할인"](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2100842.jpg)

![[특징주] 컴투스홀딩스, 코인원 지분 38% 보유 부각...비트코인 시세 급등에 강세](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2100535.jpg)

![[오늘의 증시리포트] 코스맥스, 내년 동남아 성장 지속…미국 새 고객사 유입 기대](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2100838.jpg)

![[찐코노미] "한국은 이것 가능한 유일무이한 국가"…방산주 '이렇게' 투자할 때](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2100715.jpg)

![코스피 1% 이상 하락... 2531.66에 마감 [포토]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2100641.jpg)