#.컨벤션 업체에 종사하는 29세 안성수(가명) 씨는 2000년 서울 강남구 개포동에 있는 23평(77㎡) 아파트의 집주인이 됐다. 외환위기 여파로 집값이 겨우 바닥을 찍고 올라올 때지만 성수 씨 부모님은 열 살배기 자식 앞으로 아파트를 장만해 줬다. 2억 원이 안 되던 성수 씨 아파트값은 20년 후 20억 원을 넘어섰다. 해마다 날아오는 세금이 걱정이긴 하지만 생각만으로도 든든하다.

#.취업준비생인 28세 배영하(가명) 씨의 경우 외환위기는 아쉬운 기회다. 경남 시골 학교 선생님이던 영하 씨 아버지는 경제 위기에서 상대적으로 자유로웠지만 나라가 휘청이는 상황에서 투자를 머뭇거렸다. 끝내 투자를 포기한 아버지는 그때 결정을 두고두고 후회했다. 영하 씨도 “그때 이웃 도시에라도 집을 샀으면 조금 더 집안이 여유로워지지 않았을까”라고 말했다.

#.철강회사에서 일하는 29세 안유빈(가명) 씨에게도 외환위기 당시 기억을 물었다. 유빈 씨는 씁쓸해했다. 외환위기 당시 유빈 씨 아버지는 직장을 잃은 상태였다. 유빈 씨는 “그 당시에 집을 샀으면 좋았겠지만 도저히 그럴 형편이 안 됐다”며 “고등학교 때가 돼서야 겨우 내 방이 생겼다”고 말했다. 유빈 씨 가족은 오래도록 그 후로도 전셋집을 옮겨 다니다 5년 전에야 자가(自家)를 마련했다.

◇외환위기 투자 성공기, ‘코로나 위기’ 투자 독려 = 성수 씨와 유빈 씨가 초등학교를 들어간 해, 영하 씨는 7세 때, 대한민국은 외환위기를 맞았다. 90년대생은 포스트 IMF 세대다. 1997년 그해 집안이 어떤 선택을 했는지, 할 수 있었는지에 따라 이들이 물려받는 계층 사다리 길이가 달라졌다. ‘내 집 마련’ 걱정을 일찌감치 던 성수 씨는 이미 사다리 꼭대기에 올라섰다. 그는 이제 아파트가 재건축될 기대감에 부풀어 있다. 고향을 떠나 서울에서 첫 직장을 잡았던 영하 씨는 다시 전세살이를 시작했다. “혹 전세금을 떼이지 않을까 하는 게 요새 고민 중 하나다”고 귀띔했다.

외환위기로 돈을 벌었다, 기회를 놓쳤다, 직장을 잃었다는 무용담 혹은 실패담은 당시 직장 생활을 하던 부모 세대에게서 끝나는 게 아니다. 그 경험은 자식 세대인 90년대생으로까지 이어진다. 위기 때 기회를 잡지 못하거나 버티기라도 못하면 30년 후까지 격차를 좁히기 어렵다는 교훈이다. 남은영 서울대 아시아연구소 선임연구원은 “재정적인 여유가 있는 사람들은 풍부한 현금 동원력으로 부동산을 평가절하된 가격으로 구매해 이후 부동산가격의 상승으로 인한 시세 차액을 단기간에 획득할 수 있었던 것이 자산 증가의 주요 원인이 됐던 것으로 보인다”고 분석했다.

돈이 생길 때마다 쪼개서 주식 투자하는 영하 씨는 “요즘 주변 친구들이 너도나도 투자에 뛰어드는 것도 이런 이야기를 많이 듣고 자라서인 것 같다”며 “덕분에 (2020년) 3월 주식이 바닥을 기었을 때 그나마 걱정을 덜어낼 수 있었다”고 말했다.

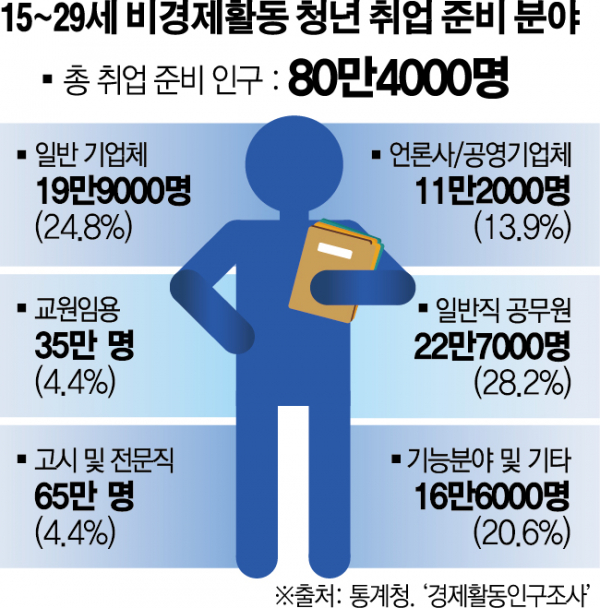

◇생존만으로도 생존도 ‘선망 대상’= 영하 씨 부모님처럼 큰 부를 이루지 못하더라도 공무원은 위기에서 살아남았다는 생존기만으로도 90년대생에게 또 다른 선망 대상이다. 공시생(공무원 시험 준비생)이 청년 사이에서 늘어나기 시작한 것도 외환위기를 즈음해서다. 그나마 있는 사다리라도 지킬 수 있다는 생각에서다. 이후 2008년 금융위기와 2010년대 대기업 구조조정·해체 여파를 거치며 공시생은 몸집을 키웠다. 통계청이 발표한 경제활동인구조사 청년층 부가조사에 따르면 지난해 5월 기준 취업을 준비 중인 15~29세 청년 80여만 명 가운데 약 22만 명(28%)은 ‘공무원 시험 준비 중’으로 나타났다. 일반 기업이나 전문직 등 다른 모든 직군을 제쳤다. 충남의 한 시청에서 일하는 손경희(가명·29) 씨는 “부모님 말씀을 듣고 보니 결국 나라가 어려워도 남는 건 공무원”이더라 “주변에 공무원 부모님을 둔 동료들도 IMF 때 경제적 기반이 안정적인 덕분에 생활 형편이 나아졌다고 한다”고 말했다.

![어떤 주담대 상품 금리가 가장 낮을까? ‘금융상품 한눈에’로 손쉽게 확인하자 [경제한줌]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2101515.jpg)

![2025 수능 시험장 입실 전 체크리스트 [그래픽 스토리]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2101156.jpg)

!["최강야구 그 노래가 애니 OST?"…'어메이징 디지털 서커스'를 아시나요? [이슈크래커]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2101671.jpg)

![‘최고령 수험생’ 83세 임태수 할머니 “최고 말고, 최선을 다해야” [인터뷰]](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2101727.jpg)

![[날씨] 한파 없지만 흐린 수능 당일…오후부턴 인천·경기서 비 소식](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2101726.jpg)

![[내일 날씨] 수능 한파 없다…일부 지방에 약한 빗방울](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2099315.jpg)

![[정치대학] 박성민 "尹대통령, 권위와 신뢰 잃었다"](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2101600.jpg)

![예결위, 비경제부처 예산심사 첫날 [포토]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2101714.jpg)