정부가 1인 가구 증가세를 완화하는 대신, 이들의 주거·생활을 지원하는 데만 집중하기로 방향을 잡아 근본 대책이 아닌 미봉책에 불과하다는 지적이다.

정부는 17일 김용범 기획재정부 1차관 주재로 열린 1인 가구 대책 태스크포스(TF) 회의에서 5월에 청년·중장년·노년 등 연령계층별 맞춤형 대응방안을 내놓기로 했다. 청년에 대해선 소형 임대주택 지원, 중장년에 대해선 취업·여가활동 지원, 노년층에 대해선 의료·안전 등 복지 지원이 주요 대책으로 담길 것으로 보인다.

전반적인 방향은 기존의 제도들을 다인 가구 위주에서 1인 가구 위주로 개편하는 것이다. 김 차관은 “1인 가구를 지원해줄 경우 가족 해체가 심화하고 저출산 문제가 심각해질 수 있다는 우려의 목소리도 있지만, 그러한 이유로 이미 우리 사회의 주된 가구 형태인 1인 가구를 방치하는 것이야말로 우리 앞에 닥쳐온 현실을 직시하지 않고 회피하며 외면하는 것”이라고 말했다.

자녀의 독립, 배우자와의 사별 등 비자발적 사유로 1인 가구가 된 노년층에 대해선 TF 방식의 지원이 불가피한 면이 있다. 김진석 서울여대 사회복지학과 교수는 “혼자 산다고 돌보지 말라는 건 삶을 포기하란 것”이라며 “최소한 살 수 있는 여건을 만들어주는 게 정부의 역할”이라고 말했다. 이혼·비혼 등의 사유로 1인 가구가 된 40·50대 중장년층도 마찬가지다.

이는 단기 대책으로 가구구조 변화세를 거스르기 어려운 만큼, 적응력을 키우겠다는 것으로 풀이된다. 지난해 9월 ‘인구구조 변화의 영향과 대응방안’에서 출산율 제고를 포기한 데 이은 가족화 포기다.

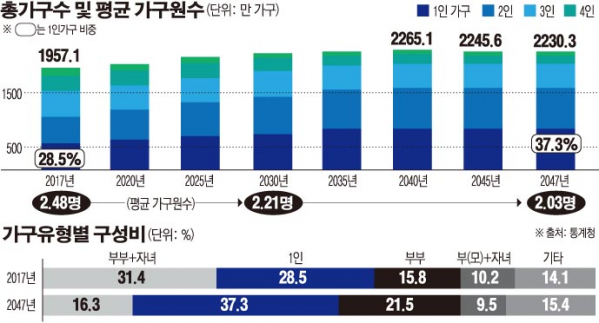

지방의 청년이 도시로 나가면 남겨진 부모는 자연스럽게 1~2인 가구가 된다. 또 도시에서 자리를 잡지 못한 청년은 주거·생활난에 허덕이다 본인들도 1인 가구가 된다. 이 같은 상황은 통계에서도 확인된다. 통계청의 ‘시·도별 장래인구 특별추계(2017~2047년)’에 따르면, 2017년 시도별 1인 가구 중 60세 이상 비중은 전남이 50.2%, 전북은 42.2%, 경북은 41.9%에 달했다. 반면 세종과 서울, 대전은 39세 이하 비중이 각각 56.2%, 47.7%, 47.1%였다.

청년의 탈지방화가 시지역에선 청년 1인 가구 증가로, 도지역에선 노년 1인 가구 증가로 이어지는 상황이다. 청년에 대한 주거 지원 등이 확대돼도 이런 문제는 해결이 어렵다. 자칫 ‘1인 가구로 살기에 적당한 정도’의 지원이 저출산·고령화와 탈지방·탈가족화를 부추길 우려도 있다.

설동훈 전북대 사회학과 교수는 “지방에서 자라 대학까지 나온 청년들도 취업은 무조건 서울에서 하려고 한다”며 “부모가 경제적으로 여유가 있다면 집을 얻고 결혼을 하고 아이를 낳는 평범한 삶을 살겠지만, 그게 아니라면 원룸 월세를 내는 것도 버거울 텐데 어느 누가 신혼생활을 원룸에서 시작하고 싶겠냐”고 말했다.

청년층의 수도권 쏠림이 완화하면 1인 가구 문제도 자연스럽게 완화가 기대된다. 이를 위해선 연령대별 대책이 아닌 지역별 대책이 필수적이다. 그는 “대부분의 정책은 서울의 중산층 중심인데, 경제적 지원도 필요하지만 그보단 수도권·중산층 중심의 정책을 전환해야 한다”고 강조했다.

![긁어 부스럼 만든 발언?…‘티아라 왕따설’ 다시 뜨거워진 이유 [해시태그]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2100644.jpg)

![잠자던 내 카드 포인트, ‘어카운트인포’로 쉽게 조회하고 현금화까지 [경제한줌]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2100528.jpg)

![[단독]"한 번 뗄 때마다 수 백만원 수령 가능" 가짜 용종 보험사기 기승](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2100020.jpg)

![8만 달러 터치한 비트코인, 연내 '10만 달러'도 넘보나 [Bit코인]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2100256.jpg)

![환자복도 없던 우즈베크에 ‘한국식 병원’ 우뚝…“사람 살리는 병원” [르포]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2099863.jpg)

!["한국은 '이것' 가능한 유일무이한 국가" 방산주 '이렇게' 투자할 때입니다 ㅣ 이영훈 이사 [찐코노미]](https://i.ytimg.com/vi/B9X9jpK5FGE/mqdefault.jpg)

![다시 ‘트럼프 시대’, 국회는?…무역장벽·리쇼어링 대비 [관심法]](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2100699.jpg)

![부정평가 커진 尹...후반기 '양극화 타개' 주력[종합]](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2098947.jpg)

![尹 "임기 후반 소득·교육 불균형 등 양극화 타개 노력"[종합]](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2099177.jpg)

![[찐코노미] "한국은 이것 가능한 유일무이한 국가"…방산주 '이렇게' 투자할 때](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2100715.jpg)

![코스피 1% 이상 하락... 2531.66에 마감 [포토]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2100641.jpg)