국제 원유시장에서 중동의 존재감이 약화하고 있다.

새해 벽두부터 미국과 이란의 긴장 고조로 중동의 지정학적 리스크가 높아지면서 글로벌 투자자들은 원유시장 동향에 촉각을 곤두세웠다.

그러나 국제유가가 이런 중동 불안에도 빠르게 안정을 찾으면서 원유시장에서 중동의 존재감이 약화하고 있음을 다시 확인시켰다. 이런 원유시장의 구조 변화로 미국의 중동에 대한 ‘강경 외교’ 모드도 계속될 것이라고 12일(현지시간) 일본 니혼게이자이신문(닛케이)이 내다봤다.

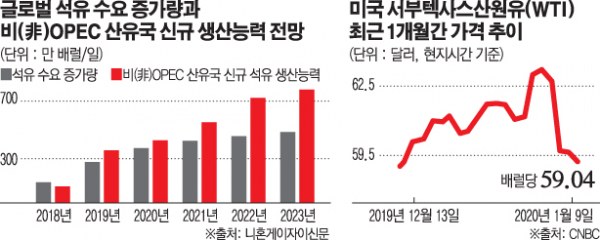

국제유가인 미국 서부텍사스산 중질유(WTI) 가격은 지난 9일 전 거래일 대비 0.9% 하락한 배럴당 59.04달러로 마감했다. 영국 런던 ICE선물시장에서 거래되는 브렌트유 가격도 같은 날 0.9% 하락한 배럴당 64.98달러로 장을 마쳤다.

이란이 혁명수비대 쿠드스군 사령관이었던 거셈 솔레이마니가 살해된 것에 대한 보복으로 지난 8일 미군이 주둔한 이라크 기지 2곳을 탄도미사일로 공격해 국제유가가 일시적으로 급등했다. 그럼에도 지난 한 주간 WTI는 6.4% 하락해 주간 기준으로 지난해 7월 이후 가장 큰 하락폭을 나타냈으며 브렌트유는 주간 하락폭이 5.3%로, 지난해 8월 이후 최대폭의 하락세를 보였다. 결국 WTI 가격이 배럴당 59달러 선으로, 지난 3일 미군의 솔레이마니 사령관 암살 이전 수준으로 다시 후퇴했다.

미국과 이란이 전면전 일보 직전까지 가는 위기를 조성했음에도 유가가 폭등하지 않은 것에 대해 닛케이는 셰일혁명에 힘입은 미국의 부상으로 시장이 공급 과잉 국면에서 벗어나지 못했다고 풀이했다. 그만큼 중동을 둘러싼 정치와 외교 관계에도 기존과는 다른 변화가 있을 것으로 예상된다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 이란에 대한 추가 제재를 표명한 지난 8일 대국민 연설에서 “우리는 (에너지) 자립을 이뤘다”며 “중동의 원유는 필요 없다”고 단언해 미국의 전략적 우선순위에서 중동의 중요도가 떨어졌음을 선언했다.

미국은 2010년대부터 셰일유 개발이 가속화하면서 지난해 9월 월간 기준으로 1973년 이후 처음으로 석유 순수출국으로 돌아섰다. 캐나다와 러시아, 중남미 등 비(非) 석유수출기구(OPEC) 산유국들도 생산을 늘려 글로벌 원유 공급이 윤택해지고 생산 지역도 넓어졌다.

즉 국제 원유시장은 중동의 생산이 일시적으로 줄어도 충격을 흡수할 수 있는 상태에 들어선 것이다. 비OPEC 산유국의 신규 석유 생산능력은 오는 2023년에 하루 770만 배럴에 달할 것으로 예상된다. 이는 전 세계 현 산유량의 약 8%에 해당되는 규모다. 한편 미국 에너지정보청에 따르면 23년 세계 원유수요 증가분은 하루 약 485만 배럴로 신규 생산능력의 60%에 그칠 전망이다. 국제에너지기구(IEA)는 올해 원유시장도 공급 과잉 국면이 될 것으로 내다봤다. 그만큼 유가가 상승하기 어렵다는 의미다.

이렇게 원유시장 힘의 균형이 변화하는 것은 미국의 강경 외교로 이어지고 있다. 이는 원유 공급 차질 리스크에 대한 우려가 중동에서의 충돌을 막기 힘든 시대가 됐다는 의미라고 신문은 풀이했다.

![세계 야구 최강국 가리는 '프리미어12'…한국, 9년 만의 우승 가능할까 [이슈크래커]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2100678.jpg)

![‘뉴롯데’ 시즌2 키 잡는 신유열...혁신 속도 [3세 수혈, 달라진 뉴롯데]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/1974471.jpg)

!['트럼프 랠리'에 8만9000달러 넘어선 비트코인, 어디까지 갈까 [Bit코인]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2100928.jpg)

![긁어 부스럼 만든 발언?…‘티아라 왕따설’ 다시 뜨거워진 이유 [해시태그]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2100644.jpg)

![뉴욕 한복판에 긴 신라면 대기줄...“서울 가서 또 먹을래요”[가보니]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2100745.jpg)

![[글로벌마켓 모닝 브리핑] ‘트럼프 랠리’에 기록 대행진…다우 사상 첫 4만4000선 돌파](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2100761.jpg)

![[글로벌마켓 모닝 브리핑] ‘트럼프 랠리’에 기록 대행진…다우 사상 첫 4만4000선 돌파](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2100761.jpg)

![[찐코노미] "한국은 이것 가능한 유일무이한 국가"…방산주 '이렇게' 투자할 때](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2100715.jpg)

![비트코인 사상 최고가 행진... 9만 달러선 코앞 [포토]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2101004.jpg)