1인당 국민총소득(GNI) 3만 달러 시대에도 서민들의 삶은 팍팍하다. 정규직과 비정규직 간 소득 격차로 대표되는 양극화는 어느덧 한국 사회의 고질적인 병폐가 됐다. 지표상 대한민국은 일곱 번째 3050클럽 가입국이자 세계 12위(2017년 GDP 기준)의 경제 대국이지만, 국민의 절반은 성장의 과실을 나눠 갖지 못한 채 ‘무늬만 선진국’에 사는 실정이다.

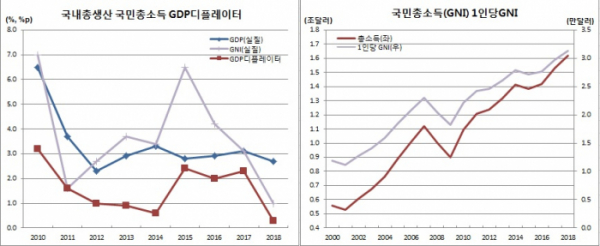

10일 한국은행과 통계청 등에 따르면, 지난해 우리나라의 1인당 GNI는 3만1349달러로 전년(2만9745달러)보다 5.4% 증가했다. 2006년 2만 달러를 돌파한 이래 12년 만이다.

하지만 가구 단위로 보면, 소득이 증가한 계층은 상위 60%까지다. 가구 소득은 1분위(20%)에서 17.7%, 2분위(하위 40%)에선 4.8% 줄었다. 1·5분위 간 소득 격차인 균등화 가처분소득 5분위 배율은 역대 최대치인 5.47배로 확대됐다. 저소득 가구의 소득이 줄어든 가장 큰 원인은 가구 내 취업자 수 감소다. 저출산·고령화로 노인 가구 비중이 확대되고, 최저임금 인상 등의 여파로 도·소매업과 숙박·음식점업을 중심으로 임시·일용직 일자리가 줄면서 가구 당 취업자 수는 1분위가 0.81명에서 0.64명으로, 2분위는 1.31명에서 1.21명으로 급감했다.

이런 양극화는 임금에서 더 두드러진다. 고용노동부의 사업체노동력조사를 보면, 지난해 12월 상용근로자 300인 이상 사업체 종사자의 시간당 임금총액은 약 3만9000원으로, 300인 미만 사업체 종사자(약 2만1000원)의 1.9배에 달했다. 상용직과 임시·일용직 간 시간당 임금총액 차이는 1.6배였다. 고용노동통계에 따른 2017년 기준 성별 시간당 임금도 남성이 약 2만 원, 여성은 약 1만3000원으로 남성이 여성보다 1.5배 많았다. 경제가 성장했지만 중소기업 근로자와 임시·일용직, 여성 등 노동시장 취약계층에는 ‘남 얘기’다.

양극화의 핵심은 일자리 양극화이고, 그 뿌리는 취약한 산업 기반이다. 최배근 건국대 경제학과 교수는 “양극화 위기는 일자리의 위기이고, 이는 곧 제조업의 위기”라며 “탈공업화가 진행되면 제조업의 일자리가 줄고 서비스업에서 그 일자리를 흡수해야 하는데, 우린 압축성장 과정에서 공업화를 선택적으로 추진해 서비스업 기반이 취약하다”고 지적했다. 최 교수는 “그나마 남아있는 제조업 일자리도 대부분 단순한 숙련기술을 요하는 일자리라 자동화로 쉽게 대체될 수 있고, 이는 저부가가치 서비스업의 위기로 이어진다”며 “시간이 흐를수록 중간임금 이하 일자리에 종사하는 사람들은 계속 어려워질 수밖에 없는 구조”라고 설명했다.

![긁어 부스럼 만든 발언?…‘티아라 왕따설’ 다시 뜨거워진 이유 [해시태그]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2100644.jpg)

![잠자던 내 카드 포인트, ‘어카운트인포’로 쉽게 조회하고 현금화까지 [경제한줌]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2100528.jpg)

![[단독]"한 번 뗄 때마다 수 백만원 수령 가능" 가짜 용종 보험사기 기승](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2100020.jpg)

![8만 달러 터치한 비트코인, 연내 '10만 달러'도 넘보나 [Bit코인]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2100256.jpg)

![환자복도 없던 우즈베크에 ‘한국식 병원’ 우뚝…“사람 살리는 병원” [르포]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2099863.jpg)

!["한국은 '이것' 가능한 유일무이한 국가" 방산주 '이렇게' 투자할 때입니다 ㅣ 이영훈 이사 [찐코노미]](https://i.ytimg.com/vi/B9X9jpK5FGE/mqdefault.jpg)

![다시 ‘트럼프 시대’, 국회는?…무역장벽·리쇼어링 대비 [관심法]](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2100699.jpg)

![부정평가 커진 尹...후반기 '양극화 타개' 주력[종합]](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2098947.jpg)

![尹 "임기 후반 소득·교육 불균형 등 양극화 타개 노력"[종합]](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2099177.jpg)

![[찐코노미] "한국은 이것 가능한 유일무이한 국가"…방산주 '이렇게' 투자할 때](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2100715.jpg)

![코스피 1% 이상 하락... 2531.66에 마감 [포토]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2100641.jpg)