중국에서의 판매 부진으로 이른바 ‘차이나 쇼크’에 직면한 애플에 미 경제일간 월스트리트저널(WSJ)이 삼성전자의 사례를 반면교사로 삼아야 한다고 조언해 눈길을 끌고 있다.

애플은 지난 2일(현지시간) 투자자들에게 보낸 서한에서 지난해 12월 끝난 2019 회계연도 1분기 매출 전망치를 890억∼930억 달러(99조9000억∼104조4000억 원)에서 840억 달러(94조3000억 원)로 대폭 낮췄다. 애플의 실적전망 하향은 경기둔화 우려를 키우며 글로벌 금융시장을 크게 흔들었다.

WSJ는 5년 전 삼성의 사례를 언급하며, 애플이 그 지경까지 갈 것으로 보이진 않지만 삼성의 발목을 잡은 요인 중 일부는 글로벌 스마트폰 제조업체들에도 귀중한 교훈이 되고 있다고 5일 전했다.

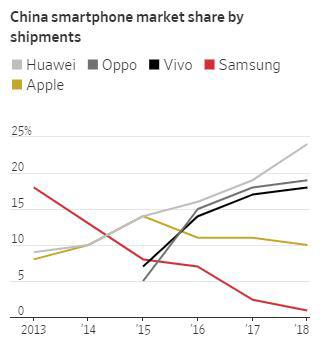

WSJ에 따르면 5년 전 삼성은 중국인들이 이용하는 스마트폰의 5대 중 1대를 팔며 중국 시장에서는 독보적인 위치를 과시했다. 그러나 현재 점유율은 1%에도 못 미치며 경쟁 구도에서 완전히 밀려났다. 이에 삼성은 중국 현지 인력을 줄이고, 지난달에는 중국 스마트폰 공장 두 곳 중 한 곳을 폐쇄하는 등 전략 수정에 속도를 내고 있다.

삼성은 여전히 세계 최대의 스마트폰 제조사이지만 중국에서는 가성비 높은 제품으로 공세를 펼쳐온 현지 업체들에 밀려났다. 2016년 촉발된 ‘갤럭시 노트 7’ 발화로 인한 대량 리콜 사태로 브랜드에 치명상을 입었고, 한국 정부의 주한 미군 사드(THAAD, 고고도미사일방어체계) 배치 허용으로 한·중 관계가 긴장, 중국 소비자들의 한국 브랜드 불매 운동이 거세지면서 영향을 받았다.

이에 삼성은 중국 리스크를 줄이기 위해 전략을 선회했다. 인도와 같이 성장하는 시장을 겨냥해 ‘중급(middle-tier)’ 휴대폰에 최고의 새로운 하드웨어를 장착했다. 특히 시장 점유율 1위를 지키고 있는 인도에 세계 최대 규모의 스마트폰 공장을 짓는데 7억 달러를 투자했다.

또 삼성은 스마트폰 후면에 세계 최초로 카메라 4개를 탑재한 ‘갤럭시A9’을 출시했으며, 올해 스마트폰 출시 10주년을 맞아 카메라 6개를 장착한 차세대 5G폰을 포함해 주요한 기술 업그레이드와 ‘폴더블폰’을 준비하고 있다.

애플은 2015년 중국 스마트폰 시장에서 14%의 점유율을 차지하며 삼성을 제쳤지만 그 이후에는 비슷한 디자인과 기능을 탑재한 스마트폰을 더 저렴하게 내놓은 중국 세력에 점유율을 빼앗겼다. 급기야 지난주에는 이례적으로 매출 전망치까지 낮췄다.

그러나 WSJ는 아직까지 애플에 최악의 상황은 오지 않았다고 봤다. 중국 부유층들의 충성도가 여전히 높은데다 점유율도 일정하기 때문이다. 또 중국 내에서 아이폰을 만들고 있는 만큼 상당 수의 현지 직원들이 아이폰을 애용하고 있다는 점도 유리하게 작용한다는 것이다.

다만, 스마트폰 업계 전문가들은 애플이 놓인 처지는 삼성과 몇 가지 중요한 점에서 다르다고 지적한다. 예를 들어, 애플은 자체 운영체제 ‘iOS’를 탑재하고 있어 구글의 ‘안드로이드’ OS를 탑재한 스마트폰을 판매하는 삼성에 비해 다른 브랜드로 갈아탈 수 있는 허들이 높다는 것. 게다가 중국의 스마트폰 사용자는 텐센트홀딩스의 SNS 앱 ‘위챗’ 사용 빈도가 압도적으로 높기 때문에 애플의 생태계에 의한 지배력도 작다는 것이다.

중국 내 애플의 브랜드 인지도에도 그늘이 드리우고 있다. 베이징 소재 마브릿지 컨설팅의 마크 낫킨 이사는 WSJ에 “상류층 사이에서도 아이폰은 지위의 상징으로서 예전만 못하다”고 지적했다. 화웨이 제품을 사용한다는 한 중국 소비자는 WSJ에 “대부분의 사람들이 나라를 사랑하기 때문에 중국 브랜드의 스마트폰을 쓰고 싶어한다”고 말했다. 미중 간 무역 갈등이 더 격화하면 중국인들의 애국심을 자극해 미국산 브랜드에 대한 불매운동도 일어날 수 있다는 의미다. WSJ는 반미 캠페인이 벌어지면 미국은 한국보다 더 많은 정치적 위험에 직면하게 될 것이라고 지적했다.

![긁어 부스럼 만든 발언?…‘티아라 왕따설’ 다시 뜨거워진 이유 [해시태그]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2100644.jpg)

![잠자던 내 카드 포인트, ‘어카운트인포’로 쉽게 조회하고 현금화까지 [경제한줌]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2100528.jpg)

![[단독]"한 번 뗄 때마다 수 백만원 수령 가능" 가짜 용종 보험사기 기승](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2100020.jpg)

![8만 달러 터치한 비트코인, 연내 '10만 달러'도 넘보나 [Bit코인]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2100256.jpg)

![환자복도 없던 우즈베크에 ‘한국식 병원’ 우뚝…“사람 살리는 병원” [르포]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2099863.jpg)

![[상보] 뉴욕증시, ‘트럼프 랠리’ 지속...다우·S&P500, 또 사상 최고](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2098765.jpg)

![[뉴욕금값] 달러 강세 속 급락…2.9%↓](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2095410.jpg)

![[유럽증시] 트럼프 당선 충격 딛고 일제히 반등…스톡스600 1.13%↑](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2100755.jpg)

![[1보] 국제유가, 급락...WTI 3.3%↓](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2100741.jpg)

![[아시아증시] 미국 증시와 디커플링…항셍지수 1.7%↓](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2100674.jpg)

![[종합] 이시바 일본 총리, 재선출 됐지만...여소야대 정국·트럼프 대처 등 과제 산적](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2100683.jpg)

![[상보] 일본 이시바, 중의원 결선투표 끝에 총리 재선출](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2100667.jpg)

![[찐코노미] "한국은 이것 가능한 유일무이한 국가"…방산주 '이렇게' 투자할 때](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2100715.jpg)

![코스피 1% 이상 하락... 2531.66에 마감 [포토]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2100641.jpg)