10일 옛 경제기획원 출신들과 공정거래 전문가 등에 따르면 1980년 12월 독점규제 및 공정거래에 관한 법률이 제정·공포되면서 1981년 4월 3일 발족한 공정거래위원회의 투명성 논란은 1990년대 독점국장과 정책국장 등의 핵심 간부가 수뢰 혐의로 잇따라 구속되면서 도마 위에 올랐다.

공정위 두 핵심 간부의 뇌물사건이 떠들썩할 무렵이던 1996년 당시 공정위 부위원장도 도의적 책임을 내세워 공식적으로 자리에서 물러난 바 있다. 그 이후로도 참여정부 시절 공정위 전 위원장의 검찰조사를 비롯해 청탁 대가를 받은 공정위 전 간부의 구속기소 등 조직 내 사건사고가 투명성의 발목을 잡았다.

1981∼2003년 대심구조 기틀을 확립하기 위해 마련한 공정위의 사건처리 패러다임은 간부 수뢰사건 등 ‘불공정 공정위’로 지목되면서 사건처리 절차의 공정·투명성 제고로 이어져왔다.

특히 2015년 투명성과 공정성을 유독 강조한 공정위의 사건 처리 3.0은 최근 최순실 게이트와 맞물리면서 삼성 특혜 의혹으로 신뢰성이 추락한 상태다.

때문에 전문가들은 반칙 기업들을 엄벌할 칼자루의 크기에 앞서 제대로 작동할 수 있는 조직 내 문제부터 다듬질해야 한다는 지적을 내놓고 있다.

‘기업 봐주기=경제검찰’이라는 오명을 씻기 위해서는 사건 처리의 투명성 여부가 관건일 수 있다는 게 공통된 분석이다.

그중 심사관 선에서 단독으로 사건이 처리되는 절차에 의문을 품고 있다.

공정위의 통계연보를 보면, 최근 3년간 사건접수는 신고사건과 직권인지사건 등을 포함해 총 1만1846건에 달한다. 이 중 공정위 심판정에 올라간 안건 수는 2014년부터 2016년까지 총 2443건에 불과하다. 상당수가 위원회 안건으로 올라가지 않고 심의절차 종료, 무혐의, 경고로 끝난다는 얘기가 나오는 대목이다.

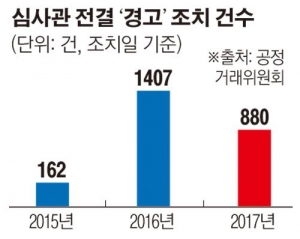

2015년부터 올해 7월초까지 심사관 선에서 마무리된 ‘경고’ 건수는 2540건이다.

경고를 받은 기업은 직방·파리크라상·설빙·브로드밴드TS·홈플러스·한국타이어·삼성정밀공업·SK건설·쌍용차 등으로 ‘을의 눈물’ 사건들이 수두룩하다.

앞서 공정위는 사건 처리의 투명성 확보를 위해 2014년 민간자문심사위원회(민심위)를 설립했지만 상정 건수가 6건에 불과한 ‘개점휴업’이라는 지탄을 받아 왔다.

민심위는 사건의 공정·투명성을 높이기 위해 심사관 전결 사건의 적절성 및 재조사 여부를 들여다보는 일종의 견제장치다.

이와 관련해 김상조 공정거래위원장은 “현재 구조에서 민심위 상정 건수가 수년간 6건에 불과하다는 점은 분명 개선이 필요하다”며 “민심위라는 사후 리뷰 장치를 둔 이유는 외부의 판단을 감안하자는 건데, 그런 설립 취지에 맞게 상정되는 구조를 개선하는 방안을 논의할 것”이라고 말했다.

![긁어 부스럼 만든 발언?…‘티아라 왕따설’ 다시 뜨거워진 이유 [해시태그]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2100644.jpg)

![잠자던 내 카드 포인트, ‘어카운트인포’로 쉽게 조회하고 현금화까지 [경제한줌]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2100528.jpg)

![[단독]"한 번 뗄 때마다 수 백만원 수령 가능" 가짜 용종 보험사기 기승](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2100020.jpg)

![8만 달러 터치한 비트코인, 연내 '10만 달러'도 넘보나 [Bit코인]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2100256.jpg)

![환자복도 없던 우즈베크에 ‘한국식 병원’ 우뚝…“사람 살리는 병원” [르포]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2099863.jpg)

!["한국은 '이것' 가능한 유일무이한 국가" 방산주 '이렇게' 투자할 때입니다 ㅣ 이영훈 이사 [찐코노미]](https://i.ytimg.com/vi/B9X9jpK5FGE/mqdefault.jpg)

![다시 ‘트럼프 시대’, 국회는?…무역장벽·리쇼어링 대비 [관심法]](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2100699.jpg)

![부정평가 커진 尹...후반기 '양극화 타개' 주력[종합]](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2098947.jpg)

![尹 "임기 후반 소득·교육 불균형 등 양극화 타개 노력"[종합]](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2099177.jpg)

![[찐코노미] "한국은 이것 가능한 유일무이한 국가"…방산주 '이렇게' 투자할 때](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2100715.jpg)

![코스피 1% 이상 하락... 2531.66에 마감 [포토]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2100641.jpg)