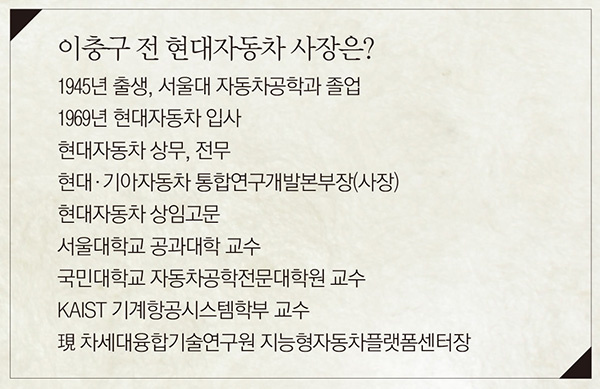

‘포니 개발 프로젝트’ 때도 최전방에서 활약했던 이충구(李忠九·70) 서울대학교 차세대융합기술연구원 지능형 자동차플랫폼센터장(前 현대·기아자동차 통합연구 개발본부 사장)은 자동차업계의 살아 있는 증인이다. 오늘날 널리 알려진 현대자동차 총 35종이 그의 손을 거쳐 탄생했다. 포니 생산 40돌이 되는 12월을 맞아 이 센터장에게 당시의 이야기를 들어봤다.

글 유충현 기자 lamuziq@etoday.co.kr

사진 이태인 기자 teinny@etoday.co.kr

‘이 대리, 이탈리아 가서 고유모델 개발 해볼래?’

이 센터장은 2002년 연구개발부문 사장을 끝으로 회사를 나올 때까지 33년간을 현대자동차에 몸담았다. 그가 신입사원이었을 때 현대자동차 공장의 생산력이라는 것은 포드의 차량을 하루 2~3대 정도 조립하는 것이 전부였다. 다른 국내 자동차 회사들도 크게 다르지 않았다. 한국의 자동차산업 자체가 조악했다.

1974년, 그가 대리였을 때 일이다. 어느 날 선임 팀장이 그에게 고유모델 개발 프로젝트에 참여할 생각이 있는지 물었다. 그는 이탈리아에 보내준다는 말에 무조건 하겠다고 했다. 그렇게 난생 처음 비행기를 타고 생면부지의 나라로 향했다.

작업과정을 배운 뒤 국내 공장에서 실현하는 것이 그의 임무였다. 그런데 막상 가보니 만만치 않았다. 어떤 디자이너는 하루에 선 한 개를 겨우 그리고 말았다. “지식이 없다 보니, ‘아 이 사람들이 이렇게 가는구나, 이게 여기서부터 이렇게 시작하는 거구나’ 하고 말았지요. 그 다음 날 선이 추가되고, 다음 날 또 추가되고. 나중에 합쳐 보니까 ‘이렇게 됐구나’ 이해한 부분도 있고, 끝까지 이해하지 못한 부분도 있어요.”

이탈리아 사람들과는 말도 제대로 통하지 않았다. 그래서 일단 그들의 그림과 글을 무조건 노트에 베껴 적었다. 그리고 밤이 되면 그날 적은 것들에 대해 퍼즐을 맞추듯 공부했다. 코피를 쏟는 날도 많았지만 멈추지 않았다. 그렇게 만들어진 3권의 연습장이 언론을 통해 유명해진 ‘이 대리 노트’다. 이 노트에 적힌 내용들이 이후 한국의 자동차산업의 밑거름이 됐다.

“포니 성공 요인? 정주영-주지아로 두 인물의 특별함이죠”

돌이켜보면 부품 한 개도 설계해 본 적이 없는 현대자동차가 고유모델을 만든다는 것은 난센스였다. 그런데 어떻게 성공했을까. 이 센터장은 “먼저 정주영 회장님의 긍정적인 마인드와 탁월한 수완, 집념과 혜안이 있었기에 가능했던 일이에요. 자동차에 대한 꿈, 그리고 ‘Can do(할 수 있다)’ 정신이 있었기에 됐다는 거죠”라고 말했다. 디자이너 조르제토 주지아로에 대한 찬사도 덧붙였다. “주지아로는 야심이 컸어요. 이 사람의 꿈과 정주영 회장의 꿈이 맞닿아서 무모해 보였던 프로젝트가 가능했던 것이죠.”

이 센터장은 프로젝트를 일궈낸 기한이 고작 2년 6개월여에 불과했다는 점이 가장 경이로운 부분이라고 말했다. “지금 그 작업을 하려면 통상 4년이 걸립니다. 그것도 컴퓨터와 첨단 시스템을 동원했을 때 말이죠. 현대차 남양연구소 인원이 1만1000명, 이 중 설계 인원만 4000명 정도입니다. 포니 때는 약 10명이 그걸 다 했어요. 물론 컴퓨터도 없이 손으로.”

그는 “지금 고유모델 개발 프로젝트를 하라고 하면 절대 성공하지 못할 것”이라고 했다. 포니의 성공사례는 여러 주변 환경과 특별한 인물들의 궁합, 그리고 한국인과 이탈리아인의 기질이 잘 맞아떨어진 결과라는 설명이다.

이 센터장은 “이탈리아 국민들은 한국 사람처럼 모든 면에서 뜨겁습니다”라며 “나중에 도면을 가져와서 보니까 마치 한국에서 고속도로를 뚝딱 만들 듯이 깔아뭉갤 부분이 많았는데, 중요한 것은 어쨌든 작품이 나왔다는 겁니다. 이탈리아가 아닌 프랑스, 독일, 영국 등의 디자이너와 프로젝트를 진행했다면 잘 되기 어려웠을 거예요”라고 말했다.

포니 개발 프로젝트는 ‘자동차인’으로서 보람이 컸던 경험이다. 하지만 프로젝트를 위해 개인의 삶을 어느 정도 포기해야 했다. 1974년 이탈리아 출장 기한은 8개월이었다. 출국 당시 아내는 첫째 아이를 임신 중이었다.

딸이 태어났다는 소식은 전보 한 줄이 전부였다. 국제우편도 한 달이 넘게 걸리던 때였다. 난산(難産)이었다는 애기도 나중에야 들었다. 귀국하는 공항에서야 생후 6개월 된 딸을 처음으로 안아볼 수 있었다. 낯을 가리기 시작한 어린 딸은 울었다. 3년 뒤, 포니 3도어 모델 개발을 위해 출장이 잡혔다. 공교롭게도 출산 날짜가 또 겹쳤다. 이 센터장은 병원에서 유리 너머로 둘째 딸의 모습을 본 뒤 황급히 공항으로 향했다. 둘째 딸도 생후 6개월이 되어서야 처음으로 안아볼 수 있었다 .

젊은 시절, 앞만 보고 달렸던 포니 개발 프로젝트였다. 시간이 지난 뒤에야 느껴지는 아쉬움은 없을까. 이 센터장은 “아쉬운 기억? 그런 것까지 생각해 본 적 없어요”라고 말했다. 그러다가 잠시 후 생각났다는 듯 “이탈리아에 있을 때 숙소에 세탁기를 하나 놓아 달라고 할 걸 하는 아쉬움이 드네요. 그 생각을 못해서 빨래를 욕조에 넣고 밟아가면서 전부 손으로 했어요.”라고 덧붙였다.

화려한 현업을 보낸 그에게 앞으로 이루고 싶은 다른 꿈이 있는지 물었다. 그는 “독일이나 미국처럼 현장에서 필요한 학생들을 길러내는 게 꿈이죠”라며 “여기 융합과학기술원에 와 있는 이유도 재능 있는 학생들이 산학협력으로 뛰어놀 수 있도록 ‘운동장’을 만드는 것”이라고 말했다. 힘 있는 그의 대답이 제2의, 제3의 ‘이 대리’를 기대하게 만들었다.

![어떤 주담대 상품 금리가 가장 낮을까? ‘금융상품 한눈에’로 손쉽게 확인하자 [경제한줌]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2101515.jpg)

![2025 수능 시험장 입실 전 체크리스트 [그래픽 스토리]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2101156.jpg)

!["최강야구 그 노래가 애니 OST?"…'어메이징 디지털 서커스'를 아시나요? [이슈크래커]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2101671.jpg)

![[정치대학] 박성민 "尹대통령, 권위와 신뢰 잃었다"](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2101600.jpg)

![예결위, 비경제부처 예산심사 첫날 [포토]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2101714.jpg)