암 진단 전 신체활동 없었는데, 진잔 후 운동 시작하면 위험 최대 20% 줄어

암 생존자의 경우 신체활동이 많을수록 심혈관질환 발생 위험이 줄어든 것으로 나타났다. 이는 암 생존자의 암 진단 전과 후의 활동량 차이가 야기하는 심혈관질환 위험도를 밝힌 연구 결과다.

연세대 의과대학 예방의학교실 김현창·이호규 교수·이혁희 강사 연구팀은 암 진단 전 신체활동을 했지만 진단 후 신체활동을 멈추면 심혈관질환 발생 위험이 최대 43% 증가한다는 것을 규명했다고 9일 밝혔다.

우리나라 2020년 국가암등록통계에 따르면 국내 암환자의 5년 상대생존율은 71.5%다. 상대생존율은 암환자 생존율과 일반인 기대생존율을 비교한 것으로, 일반인과 비교해 암환자가 5년간 생존할 확률이다. 암환자 10명 중 7명은 5년 넘게 생존한다는 뜻이다.

국내 암 생존자 수가 증가하는 가운데 암 생존자의 주요 사망원인인 심혈관질환 예방 전략도 중요해지고 있다. 지역사회 동맥경화 위험연구(Atherosclerosis Risk in Communities Study, ARIC)에 참가하고 있는 1만1093명을 대상으로 약 13.6년 추적 관찰한 결과, 암 생존자는 대조군 대비 심혈관질환, 심부전, 뇌졸중 발생 위험도가 각각 37%, 52%, 22% 높았다.

미국암협회(ACC) 2022년 가이드라인에서는 암 생존자들에게 주당 150분 이상 중강도 신체활동 혹은 75분 이상 고강도 신체활동을 권고하고 있다. MET(Metabolic Equivalent of Task, 신진대사 해당치)로 환산하면 600 정도다. MET은 체중 1㎏이 1분 동안 사용하는 산소 소비량을 3.5로 나눈 값으로, 신체활동 시 소비하는 에너지양 지표다.

이와 관련 연구팀은 암 생존자에서 암 진단 전·후 신체활동량 변화에 따른 심혈관질환 위험도를 조사했다. 연구 대상은 2011~2013년 암 진단을 받은 20세 이상 성인 중 진단 전 2년, 진단 후 3년 이내 국가건강검진을 받은 3년 암 생존자 15만433명이다.

대상자를 MET에 따라 비활동 집단(0), 권고 미달 활동 집단(1~599), 권고 충족 활동 집단(600 이상)으로 구분해 심혈관질환 위험도를 살폈다.

암 진단 전 신체활동량과 관계없이 진단 후 신체활동량이 많을수록 심혈관 위험도는 낮아지는 것으로 확인됐다. 암 진단 전 신체활동을 하지 않았더라도 진단 후 권고 미달, 권고 충족 수준으로 활동하면 위험도는 각각 19%, 20% 감소했다.

반면 암 진단 전 신체활동을 유지하다 진단 후 활동을 멈추면 심혈관질환 위험은 올라갔다. 진단 전 권고 미달, 권고 충족 수준으로 활동하다 진단 후 비활동하면 위험도는 각각 24%, 43% 증가했다.

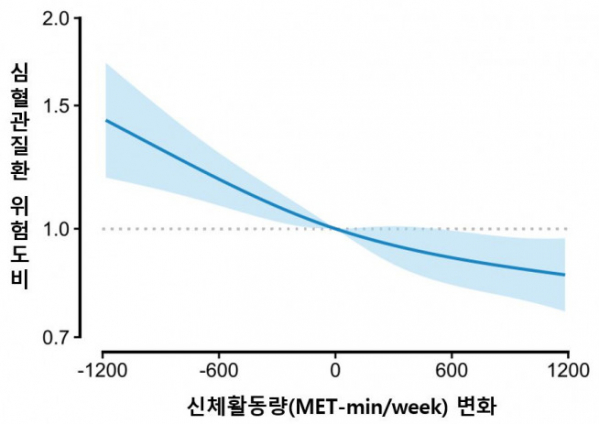

신체활동 변화량에 따른 심혈관 위험도를 연속적으로 살핀 경우에도 암 진단 전과 비교해 암 진단 후 신체활동이 더 많이 증가할수록 위험도 감소 폭은 커졌고, 암 진단 후 신체활동이 줄어들수록 위험도는 더욱 증가했다.

김현창 교수는 “이번 연구는 그동안 알려지지 않았던 암 생존자의 신체활동량 변화에 따른 심혈관질환 위험도를 조사한 국내 첫 연구라는데 의의가 있다”며 “암 생존자들은 가급적 활동량을 줄이지 않고 가능하면 늘리기 위해 꾸준히 노력하는 것이 좋다”고 설명했다.

한편, 이번 연구결과는 국제학술지 유럽심장학회지(European Heart Journal)에 최근 게재됐다.

!['20년 째 공회전' 허울 뿐인 아시아 금융허브의 꿈 [외국 금융사 脫코리아]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2100022.jpg)

![[단독]"한 번 뗄 때마다 수 백만원 수령 가능" 가짜 용종 보험사기 기승](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2100020.jpg)

![8만 달러 터치한 비트코인, 연내 '10만 달러'도 넘보나 [Bit코인]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2100256.jpg)

![환자복도 없던 우즈베크에 ‘한국식 병원’ 우뚝…“사람 살리는 병원” [르포]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2099863.jpg)

![8만 달러 터치한 비트코인, 연내 '10만 달러'도 넘보나 [Bit코인]](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2100256.jpg)

![[찐코노미] 북미 시장 '이것' 쇼티지 심각해질 것…2차전지 톱픽은?](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2098934.jpg)

!['막말논란' 임현택 의협회장 탄핵 표결 [포토]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2100052.jpg)