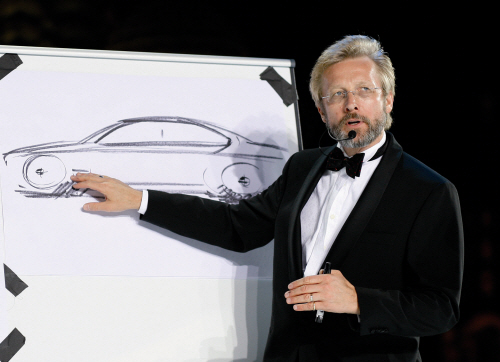

현대차가 BMW출신 디자이너 크리스 뱅글 영입에 적극 나선 것도 이 때문이다. 뱅글의 영입으로 BMW의 감성을 본받고, 엔진과 트랜스미션을 포함한 제품 전략은 폭스바겐을 벤치마킹한다는 전략이다.▶ 본지 3월 9일자 3면 기사 참조

현대차가 크리스 뱅글 영입에 성공하고 폭스바겐의 제품전략을 추구하면 감성 디자인과 정교한 기술력이 더해져 일대 혁신이 일어날 것으로 관측되고 있다. 최근 현대차가 선보인 다양한 모델이 이런 사실을 뒷받침하고 있다.

현대차가 일본차의 파워트레인을 마지막으로 벤치마킹했던 차는 스포츠 쿠페 투스카니(프로젝트명 GK)로 알려졌다. 이후 현대차는 독일 폭스바겐의 전략을 추구하기 시작한 것으로 분석됐다.

현대차 상품기획 관계자는 “GK(모델명 투스카니)의 경우 비슷한 컨셉트의 도요타 셀리카의 컨셉트와 엔진기술 등을 모방했으나 이후 등장한 차들은 독일차의 파워트레인을 롤모델로 삼고 있다”고 전했다.

실예로 현대차가 최근 선보이는 직분사 엔진은 독일 폭스바겐이 끈덕지게 추종해온 방식이다. 폭스바겐은 직분사 엔진을 FSI라고 표기하고 현대차는 GDi라고 부른다.

나아가 폭스바겐은 터보 엔진을 다양한 모델에 장착해왔다. 현대기아차 역시 최근 선보인 GDi 엔진에 터보를 더해 ‘터보-GDi’를 출시했다.

또한 현대차는 고급차인 에쿠스와 제네시스 등 후륜구동 플랫폼에 네바퀴굴림 ‘AWD’를 추구하겠다고 밝힌바 있다. 이같은 전략 역시 폭스바겐의 전례와 고스란히 맞아떨어진다. 폭스바겐 고급차 페이톤은 4모션이라는 사륜구동 시스템을 기본으로 장착하고 있다.

지난 10일 출시한 벨로스터가 수출시장에 선보일 DCT는 수동기어를 기반으로 한 자동기어다. 이 역시 폭스바겐이 연비와 성능을 위해 개발한 DSG와 같은 기술이다.

이같은 제품전략과 함께 경영 전략도 폭스바겐을 교훈삼고 있다. 중소형차를 주로 생산했던 폭스바겐은 2000년대초 야심차게 고급 대형차 ‘페이톤’을 선보이며 미국 고급차 시장을 노렸다.

폭스바겐은 뉴 비틀과 제타, 골프 등 중소형차를 중심으로 미국시장에 진출했고 2000년대초 페이톤을 앞세워 고급차로 영역을 넓혔다. 현대차는 미국 고급차시장에 한 발 앞서 진출한 폭스바겐을 교훈삼겠다는 계획도 세웠다.

현대차 산하 자동차산업연구소 박홍재 소장(전무)는 최근 ‘글로벌 자동차시장의 합종연횡 세미나’를 통해 “일본 도요타처럼 별도의 프리미엄 브랜드인 렉서스를 내세울 것인지, 아니면 독일 폭스바겐처럼 별도 브랜드 없이 진출할 것인지에 대한 고민을 해왔다”고 밝혔다.

이렇듯 BMW가 내세웠던 파격적이고 웅장한 디자인을 노린 현대차가 폭스바겐의 기술력을 답습하면서 중장기적으로 일본차보다 독일차의 경쟁력을 추종할 것이라는 분석이 지배적이다.

이와 관련해 현대차 측은 “글로벌 영역으로 시장을 확대하면서 지역별로 추구하는 전략이 다양화됐다”고 밝히고 “이에 따라 다양성이 확대됐을 뿐 특정 브랜드의 전례를 추구한다고 단정하기 어렵다”고 말했다.

![다 상술인건 알지만…"OO데이 그냥 넘어가긴 아쉬워" [데이터클립]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2102336.jpg)

![‘2025 수능 수험표’ 들고 어디 갈까?…수험생 할인 총정리 [그래픽 스토리]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2102319.jpg)

![다 상술인건 알지만…"OO데이 그냥 넘어가긴 아쉬워" [데이터클립]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2102336.jpg)

!['수능 끝, 홀가분해요' [포토]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2102419.jpg)