일 잘해도 격려보다는 여론 악화 우려부터

금융당국 정책 실기에 은행권 유탄

금융산업 선진화 ㅊ추진 더 늦춰선 안돼

은행권이 ‘전전긍긍’하고 있다. 너무 잘 나온 실적 탓이다. KB금융지주는 올해 3분기까지 4조4000억 원의 당기순이익을 달성, 업계 최초로 ‘5조 클럽’ 입성을 눈앞에 두고 있으며, 신한금융지주의 경우 1300억 원대 파생상품 운용 손실에도 4조 원에 달하는 순익 성장을 일궈냈다. 우리금융지주도 3분기에만 작년 성과를 훌쩍 뛰어넘었고, 29일 실적 발표를 앞둔 하나금융지주 역시 전년보다 높은 성장이 예상된다. 이 기세대로라면 4대 금융지주는 올해 연간 기준 또 다시 역대 최대 실적을 갈아치울 것이란 전망이 나온다.

일을 잘해 좋은 성과를 거뒀다면 칭찬받아야 마땅한 일이다. 하지만 은행권의 분위기는 사뭇 다르다. 칭찬은 커녕 또 다시 ‘이자장사’ 비판이 나올 수 있다는 우려 때문이다.

그도 그럴것이 역대급 실적이 은행권이 가계대출 관리를 위해 대출금리를 큰 폭으로 올리면서 발생한 예대차익 때문에 얻게 된 것도 자명한 사실이다.

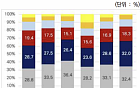

KB금융의 경우 올 3분기까지 9조5227억 원의 순이자이익을 냈다. 전년 동기 8조9583억 원 대비 6.3% 불어난 규모다. 신한금융은 3분기 비이자 부문에서 손실이 발생했음에도 이자이익이 전분기 보다 4.1% 증가했으며, 누적 기준으로는 지난해 같은 기간에 비해 5.6% 늘었다. 우리금융 상황도 크게 다르지 않다.

그런데 까놓고 얘기해보자. 은행권이 이자장사를 했다고 비난 받을 이유가 있을까. 여·수신간 금리 차이로 이익을 내는 것이 은행업의 본질이다. 억지(?)를 좀 부리자면 은행에 이자장사를 하지 말라는 것은 영업을 하지 말라는 말이나 마찬가지다.

거기다 최근 은행권의 이자이익이 늘어난 것은 정부의 역할이 컸다. ‘가계부채 안정화’를 기조로 내세우며 ‘갚을 수 있는 만큼 빌리고 처음부터 나눠 갚는 원칙’을 강조했던 정부는 이같은 외침이 무색하게 부동산 시장에 유동성을 공급하는 각종 정책을 내놓았다.

이 과정에서 ‘주택담보대출’이 급격하게 늘어나며 가계대출 규모를 키웠는데, 이 때 주담대를 끌어올린 일등 공신이 정부의 정책금융 상품들이다. 설상가상, 정부는 가계부채를 잡아야 할 골든타임에 대출한도를 축소하는 2단계 스트레스 총부채원리금상환비율(DSR) 규제 적용을 갑작스럽게 연기하는 정책 실기까지 범했다. 최근에는 기준금리 인하로 시장금리가 떨어지고 있음에도 가계대출을 잡으라는 금융당국 압박에 잠시 소강상태 였던 은행 대출금리 인상이 재가동되고 있다.

정부가 은행권을 향해 꾸준히 비판해 왔던 ‘이자장사’가 은행이 아닌 정부에 의해 벌어지고 있는 셈이다.

물론 무조건 은행 편을 들자는 것은 아니다. 은행의 사정을 십분 헤아렸으니 쓴소리도 필요하다. 이자장사가 은행업의 본질이라고는 하나, 자본시장 발전에 따라 자금중개와 같은 전통적인 금융기관의 역할에 대해 근본적인 의문이 제기된 것도 벌써 수 십년 전이다. 글로벌 금융사들은 수십년 전부터 경쟁력 강화를 위해 혁신 금융을 시도하며 외연 확장 중이다.

국내 은행들도 해마다 수익 기반 다변화, 디지털을 통한 혁신, 해외 시장 진출 등을 앞세우며 금융산업 선진화를 공언하고 있지만 ‘공염불’에 그치고 있다. 결국 피벗(통화정책 기조 전환)이 현실화되자 내년 실적 걱정부터 할 수 밖에 없는 것이 대한민국 은행들의 현실이다.

다행히 아직 기회는 있다. 최근 몇 년간 은행들은 유래없는 호황을 누리며 ‘곳간’을 넉넉히 쌓았다. 이를 바탕으로 더 이상 이자장사가 아닌 금융산업 선진화를 위한 생산적인 경쟁에 나서면 ‘미래’는 바꿀 수 있을 것이다. 무엇보다 금융당국의 협력이 중요하다. 압박보다는 규제 완화 등을 통해 금융사들이 경쟁력을 강화할 수 있는 방안을 마련할 수 있도록 이끌어줘야할 때다.

![오늘부터 달라지는 청약통장…월 납입인정액 상향, 나에게 유리할까? [이슈크래커]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2096610.jpg)

!["한국엔 안 들어온다고?"…Z세대가 해외서 사오는 화장품의 정체 [솔드아웃]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2096654.jpg)

![LG전자 ‘아웃도어 2종 세트’와 함께 떠난 가을 캠핑…스탠바이미고‧엑스붐고 [써보니]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2096472.jpg)

![2차전지 새로운 주도주 등장하나, 분야별 탑픽은 '이것' ㅣ 이창환 iM증권 영업부장 [찐코노미]](https://i.ytimg.com/vi/ZiFpzTXCCMY/mqdefault.jpg)

![[오늘의 주요공시] 에코프로, 3분기 영업손실 1087억…전년比 적자전환](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2096708.jpg)

![[컬처콕 플러스] 아일릿, 논란 딛고 다시 직진할 수 있을까?](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2095915.jpg)

![운영위, 두 번째 김여사 동행명령장 발부...집행은 불발 [2024 국감]](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2096701.jpg)

!["한국엔 안 들어온다고?"…Z세대가 해외서 사오는 화장품의 정체 [솔드아웃]](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2096654.jpg)

![[컬처콕 플러스] 아일릿, 논란 딛고 다시 직진할 수 있을까?](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2095915.jpg)

![비트코인 4%대 하락... 7만달러선 붕괴 [포토]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2096694.jpg)