한국은행의 금리인하에도 불구하고 채권 시장이 요동치는 가운데, 국채 금리 안정을 위해서는 채안펀드 이상의 대책이 필요하다는 지적이 제기됐다.

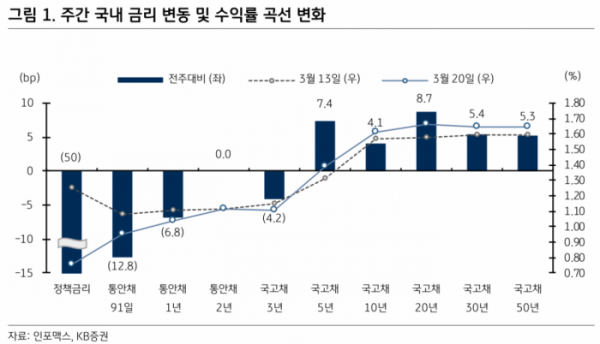

24일 김상훈ㆍ임재균 KB증권 연구원은 “한국은행의 긴급 50bp 인하 등에도 불구하고 국채 금리가 상승하고 크레딧 스프레드는 확대되는 등 시장은 정책에 기댈 수밖에 없는 상황”이라고 말했다.

이들은 “지난 19일 정부는 채권시장안정펀드 조성을 발표했다”며 “과거 정부의 채권시장 안정대책은 1999년 외환위기 당시의 채권시장안정기금과 2008년 금융위기 시의 채권시장안정펀드가 대표적”이라고 짚었다.

다만 이들은 두 경우가 다소 달랐다고 강조했다. 외환위기의 경우에는 “국채 금리 상승과 크레딧 스프레드 확대가 동반되어 국공채, 회사채를 동시에 매입해 시장을 안정시켰다”고 설명했다.

반면 “금융위기 당시에는 기준금리를 대폭 인하해 국채 금리 하락을 이끌었다”며 “채권시장안정펀드로 크레딧물을 매입해 6개월여 후 크레딧 스프레드는 금융위기 이전 수준으로 안정됐다”고 강조했다.

이들은 “현재의 국내외 국채금리 상승은 거론되다시피 극단의 (달러) 현금 추구에 따른 현상이 주 배경”이라며 “국내 단기자금시장 경색도 장기 금리 상승에 일부 영향을 미치고 있다”고 분석했다.

따라서 “현재 금리 하락을 위해서는 주가, 원화가치 등 금융시장의 전반적인 안정이 필요하다”며 “채안펀드 및 한은의 유동성 공급 등 대책이 효과를 발휘해 단기자금시장이 안정되면 장기금리도 동조가 예상된다”고 내다봤다.

그러나 “연준의 CP 매입에서 보여지듯이 시장 속성상 대책들이 좀 더 빠르고, (조건 없는 회사채 매입 등) 기대를 상회해야 금리 안정도 가시화될 것”이라며 “향후 유동성 경색이 해소되면 국고채 3년물 금리는 기준금리와의 적정 스프레드를 탐색하며 하향될 것으로 예상한다”고 말했다.

![다 상술인건 알지만…"OO데이 그냥 넘어가긴 아쉬워" [데이터클립]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2102336.jpg)

![‘2025 수능 수험표’ 들고 어디 갈까?…수험생 할인 총정리 [그래픽 스토리]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2102319.jpg)

![[특징주] 삼성전자 '5만전자' 회복…2%대 강세](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2102181.jpg)

![[오늘의 증시리포트] 삼양식품, 내년 증설 이후 돋보일 성장성](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2102601.jpg)

![[오늘 신상] 카카오뱅크, '노브랜드버거와 미니 26일저금' 출시](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2102593.jpg)

![[채권전략] 국내외 채권시장 모두 혼조세 마감…'레드스윕' 유의](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2102591.jpg)

![다 상술인건 알지만…"OO데이 그냥 넘어가긴 아쉬워" [데이터클립]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2102336.jpg)

!['수능 끝, 홀가분해요' [포토]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2102419.jpg)