증권사들이 군살 빼기에 나섰다. 증시 불확실성 확대로 손익이 악화되면서 지점 축소를 비롯해 임직원 수, 복리후생비도 감축하고 있는 것으로 조사됐다.

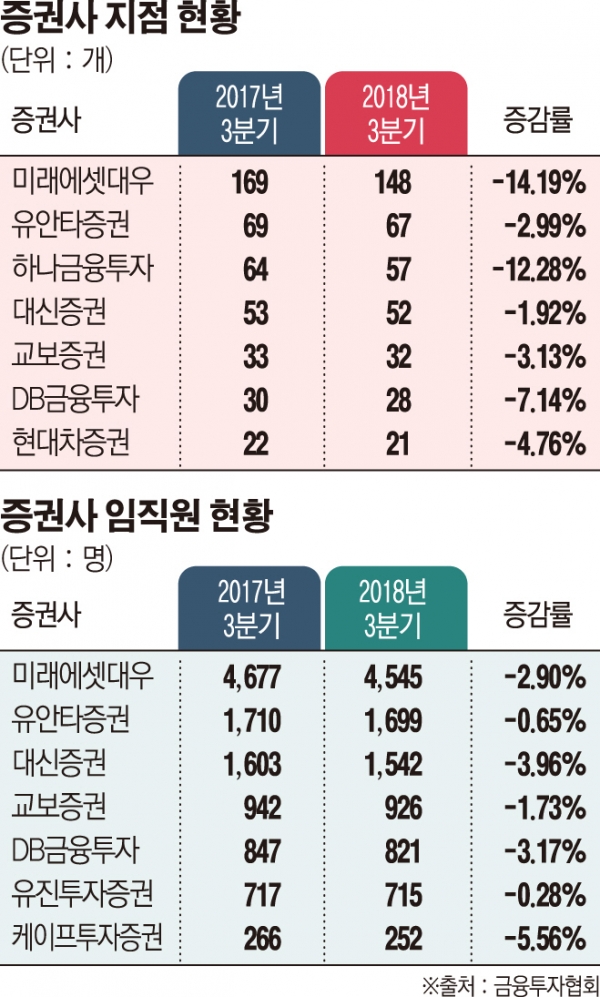

15일 금융투자협회에 따르면 최근 1년간 증권사 53곳의 국내 지점 수는 1129곳에서 1108곳으로 2% 가까이 감소했다. 미래에셋대우는 169곳에서 149곳(-14%)으로, 하나금융투자도 64곳에서 57곳으로 12% 줄었다. 메리츠종금증권(-17%), 현대차증권(-5%), 대신증권(-2%) 등도 지점을 축소한 것으로 조사됐다.

증권업계는 지난해 하반기부터 이어진 증시 침체와 수익 부진에 허리띠를 졸라매고 있다. 거래대금 및 신용잔고 감소, 평균 수수료율 하락으로 브로커리지(중개수수료) 수익이 크게 악화된 영향이다. 또 경기 불확실성이 확대되면서 IPO(기업공개)가 대거 철회되는 등 IB부문에서도 부진이 이어지면서 체질 개선에 나선 것으로 풀이된다.

2017년 4677명이던 미래에셋대우의 임직원 수는 지난해(3분기 기준) 4545명으로 2.9% 감소했다. 대신증권은 1603명에서 1542명(-3.96%)으로, 유안타증권은 1710명에서 1699명(-0.65%) 축소됐다. 교보증권, DB금융투자도 소폭 감소했다.

일부 증권사는 학자금, 의료지원, 대출 등이 포함된 복리후생비에도 칼을 댔다. DB금융투자는 1년 사이 복리후생비를 145억5332만 원에서 98억8384만 원으로 약 -47% 감축했다. NH투자증권도 672억 원에서 613억 원(-9.50%)으로, 미래에셋대우(-6.62%), 대신증권(-6.48%), 신영증권(-2.39%)도 규모를 줄였다.

구조조정 바람이 불면서 명예퇴직 관련 비용도 증가했다. 2017년 15억5205만 원에 불과하던 NH투자증권의 명예퇴직 비용은 지난해 31억4653만 원으로 51% 늘어났다. KB증권도 4억7556만 원에서 5억7939만 원으로 관련 규모가 18% 커졌다.

한 증권사 직원은 “증시 변동성 확대와 수수료 경쟁이 심화되면서 수익률이 악화된 증권사들이 체질 변화에 나서고 있다”며 “인원이나 복리후생 등이 전반적으로 줄고 있는 것은 맞지만 이는 증권사는 물론 대다수 업종에 해당하는 얘기”라고 말했다.

![부동산 PF 체질 개선 나선다…PF 자기자본비율 상향·사업성 평가 강화 [종합]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2101720.jpg)

![‘2025 수능 수험표’ 들고 어디 갈까?…수험생 할인 총정리 [그래픽 스토리]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2102319.jpg)

![전기차 수준 더 높아졌다…상품성으로 캐즘 정면돌파 [2024 스마트EV]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2102282.jpg)

![낮은 금리로 보증금과 월세 대출, '청년전용 보증부월세대출' [십분청년백서]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2102283.jpg)

![[종합] ‘공직선거법 위반’ 김혜경 벌금 150만원…法 “공정성·투명성 해할 위험”](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2102280.jpg)

![이혼에 안타까운 사망까지...올해도 연예계 뒤흔든 '11월 괴담' [이슈크래커]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2101314.jpg)

!["늦었다고 생각할 때가 제일 빠를 때죠" 83세 임태수 할머니의 수능 도전 [포토로그]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2101767.jpg)

![[종합] 교보생명, 3분기 누적 순익 1조 육박 "건강보험 판매 호조"](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2039000.jpg)

![[급등락주 짚어보기] 미래에셋증권우, 그룹사 스페이스X 투자 소식에 ‘상한가’](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2102410.jpg)

![[종합] 현대카드, 3분기 당기 순익 2401억…“연체율 업계 최저 수준”](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2097711.jpg)

![[오늘의 주요공시] 이마트·GS건설·DI동일 등](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2102401.jpg)

![‘2025 수능 수험표’ 들고 어디 갈까?…수험생 할인 총정리 [그래픽 스토리]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2102319.jpg)

!['수능 끝, 홀가분해요' [포토]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2102419.jpg)