바람 잘 날 없는 유럽연합(EU)이 한 지붕 두 살림을 차릴 지경에 이르렀다. 영국의 EU 탈퇴인 브렉시트에 흔들리기 시작한 경제적 결속이 회복이냐 와해냐의 갈림길 앞에 섰다. 더 강한 결속을 원하는 EU의 ‘주류’ 독일과 프랑스에 ‘네덜란드와 일곱 난쟁이’가 똘똘 뭉쳐 맞서고 있다고 9일(현지시간) 일본 니혼게이자이신문이 소개했다.

네덜란드와 에스토니아 라트비아 리투아니아 핀란드 덴마크 스웨덴 아일랜드 등 유럽 8개국 연합이 그 존재감을 강화하고 있다. 브렉시트 이후 EU와 유로통화연맹(EMU)이 들썩거리자 EU 양대 경제국 독일과 프랑스의 입김이 세졌다. 이에 상대적 소국들은 이들 대국과의 경제적 능력 격차로 인해 자국의 목소리가 묻혀버릴 수 있다는 불안을 느끼기 시작했다. 8개국이 ‘신(新) 한자동맹’이란 이름을 내걸고 결속한 이유다. 중세 후기 북해·발트해의 맹주로 군림했던 도시 연합의 이름 ‘한자’에서 따왔다. 일각에서는 네덜란드의 마크 루테 총리가 신장 2m에 가까운 장신인 것에 착안해 이들 8개국을 ‘루테와 일곱 난쟁이’로 빗대기도 한다.

루테 총리는 6월 유럽의회에서 EU의 미래에 대해 “연합국이 계속해서 더 가까워져야 한다는 주장이 있는데 나는 동의하지 않는다”며 “우리는 EU의 첫 번째 약속으로 돌아가야 한다고 생각한다”고 말했다. 첫 번째 약속이란, 주권을 해치지 않는 선에서 국가 단독으로 대응하기 힘든 문제에 있어 정책 공조하는 장으로서의 EU를 뜻한다. 그러면서 그는 “단일 시장과 자유무역을 추구하는 EU의 경제적 측면을 중시해야 한다”고도 강조했다.

루테 총리의 발언은 회원국들이 통합을 위해 EU 위원회에 권한을 더 이양하고 경제적 통합을 중시해야 한다는 독일·프랑스의 입장과 상반된다. 앙겔라 메르켈 독일 총리와 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령은 6월 19일 유로존 자체의 ‘공동 예산’을 만들고 2021년부터 본격 운영하자는 내용을 담은 EMU 개혁안을 발표했다. 유로존 위기를 해결하고 EU 내 남북 경제적 격차를 줄이겠다는 게 개혁안의 명분이었다.

그러자 새 한자동맹은 벨기에 룩셈부르크 오스트리아 몰타 등 다른 4개 소국과 연대해 유로존(유로화 사용 19개국) 재무장관 회의체인 유로그룹의 마리우 센테노 의장에게 반대 공동서한을 보냈다. 앞서 한자동맹 8개국 재무장관들은 3월 EMU 개혁에 대한 공동성명을 내고 “개혁안은 회원국 재정에 도덕적 해이를 초래할 수 있고 나아가 경제 주권을 해칠 수 있다”며 유보해야 한다는 입장을 밝히기도 했다.

두 세력은 러시아산 가스 송유관을 서유럽으로 직접 연결하는 사업인 노드스트림2를 두고도 사이가 좋지 않다. 러시아와 인접한 발트 3국과 북유럽 국가들은 러시아의 영향력이 커지는 것을 우려해 이 사업을 반대하고 있다. 반면 송유관 유치를 통해 경제적 실익을 얻을 수 있는 독일과 프랑스는 침묵하고 있다.

소국 동맹이 독일과 프랑스의 경제권 주도에 반기를 들고 존재감을 보이면서 EU가 결속을 유지할 수 있을지 예측이 어려워지고 있다. 게다가 난민 이슈를 떠안고 있는 남·동유럽은 정치적으로 와해 위기를 겪고 있다.

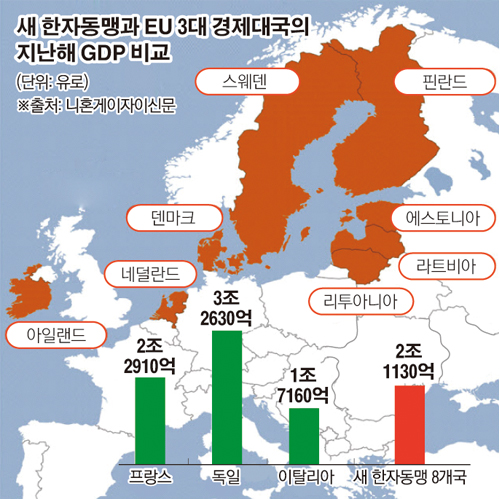

그러나 신문은 현실적인 한계도 짚었다. 이들 8개 국가의 국내총생산(GDP)을 모두 합해도 독일 GDP의 65%에 불과하므로 목소리에 실리는 힘이 다를 수밖에 없다는 것이다.

![LG전자 ‘아웃도어 2종 세트’와 함께 떠난 가을 캠핑…스탠바이미고‧엑스붐고 [써보니]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2096472.jpg)

![尹지지율 19%, 취임 후 최저치...가장 큰 이유 “김여사” [한국갤럽]](https://img.etoday.co.kr/crop/140/88/2094752.jpg)

![2차전지 새로운 주도주 등장하나, 분야별 탑픽은 '이것' ㅣ 이창환 iM증권 영업부장 [찐코노미]](https://i.ytimg.com/vi/ZiFpzTXCCMY/mqdefault.jpg)

![[오늘의 뉴욕증시 무버] ‘대선D-5’ 트럼프 미디어, 이틀 연속 급락](https://img.etoday.co.kr/crop/85/60/2095056.jpg)

![서울에는 김밥·구미에는 라면…주말 분식 축제 [그래픽 스토리]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/170/2096164.jpg)

!['관광객 몸살' 북촌한옥마을 전국 첫 야간출입금지 시행 [포토]](https://img.etoday.co.kr/crop/300/190/2096546.jpg)